鳩ポッポォーッ、猫が恐いか、そら逃げろぉ~……

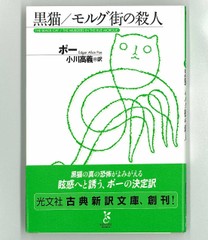

ということで、本日はポーの「黒猫/モルグ街の殺人」(小川高義 訳。光文社古典新訳文庫)を取り上げる。

年末の、しかも大晦日の気分に実にふさわしい話題ではないか!

本題に入る前にご報告。この私のブログがTREviewのブログ・コンテストの「本・ゲーム・ホビー」部門で二等賞に選ばれた。これもひとえに、私の血の引くような努力の賜物である。応募したのは私自身だから……

これで、もし読者の皆様の応援が手抜きせずに行われていたならば、一等賞も夢ではなかったはずなのだが、まったく人様なんて頼りにできないものである。あぁ、日本人の人情ってやつはどこへ行ってしまったのかしら……。

それにしても、私のページでは「音楽」に関するレビューの方がずっと多いのに、「本」のカテゴリで選ばれるなんて不思議(ゲーム、ホビーに関わる投稿はしていない)。いったい、どの「本」についてレビューした文が選ばれたのだろう?(応募した内容を記憶していない、メモリ不足の私)。

さて、序よりも内容に乏しい本題に入る。

私の実家の本棚には30巻ほどに及ぶ世界文学全集が並んでいた(ほら、内容の乏しさを予感させるでしょ?)。私は学生時代も自宅に住み続け、そこから学校に通っていたから、20数年間実家で暮らしていたわけだが、父親も母親も、そのなかのどれか一巻でも読んでいる、ということはおろか、手で触れている姿も見たことがない。いったい何のために置いてあったのか謎のままである。“シミ”の餌として置いてあったのだろうか?

中学生のときのある日、友人が遊びに来た。

彼はクラスでもトップクラスの成績の持ち主であったが、その彼が家族に見放されている文学全集の中の一巻を見て言った。

「このポーのオウゴンチュウはなかなか面白いよ」

驚いた。彼は若くしてすでにこんな本を読んでいるのだ。しかも「黄金虫」をコガネムシではなく、オウゴンチュウと読んだのだ。成績がいい奴でも、案外と隙があるものなんだな、と思った(ただしこの作品を「オウゴンチュウ」と読むことは、必ずしも間違いではないらしい)。

そのあと私はポーの作品集(モルグ街の殺人事件他)の文庫を買って読んでみた。ストーリーはものすごく面白いとは思わなかったが(もっとスリリングな世界を期待したのだ)、不思議な世界ではあるな、と思った。江戸川乱歩がエドガー・アラン・ポーの名をもじって自分の名をつけたことは周知のことであるが、そこまですごい作家とは思えなかった。また、その文章(訳)はとても読みにくかった(なぜ、あの全集を読まずにわざわざ文庫本を買ったのかというと、私の腕には全集の本は重すぎたからだ。それに何十年もの家の臭いをいいだけ吸っていた)。

再びポーの作品を読んだのは大学生のときで、英語のテキストに彼の「告げ口心臓」が載っていたからだった(このテキストにはO・ヘンリの「警官 と讃美歌」も載っていた。こういうことがきっかけで、本を読みたくなるということもあるのだ。教師は良いテキストを選ぶという義務も負っていると言えよう。ところで、光文社古典新訳文庫のO・ヘンリの本についてはすでに本稿で紹介したが、私はその本文のレイアウトが好きである。→写真)。

と讃美歌」も載っていた。こういうことがきっかけで、本を読みたくなるということもあるのだ。教師は良いテキストを選ぶという義務も負っていると言えよう。ところで、光文社古典新訳文庫のO・ヘンリの本についてはすでに本稿で紹介したが、私はその本文のレイアウトが好きである。→写真)。

ということで、古典新訳文庫でポーのが出たので買ってみた。これには「告げ口心臓」も載っている。

相変わらずこの文庫の訳は読みやすい(相変わらず、っていうと誉めていないみたいだけど、誉めています。感心もしています)。

ただし、ポーの書くもともとの文体のせいであろう。すらすらとただひたすら前へ進める、といったものではない。逆に言えばオリジナルの雰囲気をできるだけ残すように努めた結果、こういった訳文になったのだと思う。ポーの「おどろおどろしい」雰囲気が十分に伝わってくる。

ポーは推理小説の祖とも言われているが、早くに両親を亡くし妻にも先立たれ、といった精神の不安定さ、寂しさが(彼は酒にも溺れた)、こういった不気味な世界の創造へと駆り立てたのだろう。

精神の不安定さだけなら、私にも自信があるのだが……

ということで、明るい未来が展望できるような、以上の文章で今年最後の投稿を終える。

今年のお盆過ぎから始めたこのブログ。5ヶ月弱でしたが今年一年ご愛読もしくはご毒読ありがとうございました。来年も続けるつもりですので、引き続きよろしくお願いいたします!

皆様、良いお年を!(また明日ね!)