8月23日、日曜日。

8月23日、日曜日。

この日は世界陸上の女子マラソンがあるというので沿道に観に行くこととした。

スタート地点はブランデンブルク門。

混むかと思って早めに行ってみた。でも全然。

おやおや、警備にあたるグリーンのシャツを着た警察官たちが門をバックに記念撮影をしている。きっとこの日のためにドイツ国内のあちこちから駆り出されてきたのだろう。

おもしろいと思ったのは、ランナーを先導するのが白バイではなく自転車だということ[E:bicycle]。 エコだねぇ~。

エコだねぇ~。

でも、今回はフラットな周回コースだからいいような ものの、高低差があるコースだったら自転車はかなりつらいだろう。まっ、私が心配することではないけれど……

それにしても暑かった。ランナーたちはたいへんだったろう。

日本と違って観衆が沿道を埋め尽くすということはなかった。案外盛り上がっていないというか、一部のファンのイベントになっているというか。ホテルのTVも、日本のようにずっと陸上を放映しているチャンネルなんてなかった。じゃあ何を放送して いるかというと、よくわかんないけどドイツ語をしゃべっていた。

いるかというと、よくわかんないけどドイツ語をしゃべっていた。

ドイツも選挙が近いらしく、その手の番組が流れていたのは私にもわかった。雰囲気で。

ブランデンブルク門へはホテルから歩いて行ったのだが、途中にユダヤ人慰霊碑があるところを通った。墓石というか、機能美にあふれた四角い石がずらーっと並んでいる。不気味じゃないけど、神妙な気持ちにさせられる。ヒトラーって悪い奴だ、ホントに。でも、ドミノ倒しを連想してしまう、い けない私。

けない私。

女子マラソンは優勝こそできなかったものの、なかなかの好成績。

興奮冷めやらぬまま、では全然なく、ベルリン大聖堂に行ってみた。

この大聖堂にはホーエンツォレルン王家の墓があるそうで、誰ですか?ホーエンツォレルンって……

1894年から1905年にかけて建てられたもので、確かに由緒正しいって感じだし、「ダイセイドウ!」そのままである。壁面にある像が、絶妙な 年季の入り方。お化けの化粧をしたマネキンような不気味さである。かなり怖い。赤子なら泣く!

年季の入り方。お化けの化粧をしたマネキンような不気味さである。かなり怖い。赤子なら泣く!

それはそうと、ホテルへ戻るバスの車窓から私の目を引いたのがインターネット・カフェの看板。おぉ、ドイツにもインターネット・カフェがあるのだ。グレート!

でも、なんだか怪しげな建物である。

ネット・サーフィンを意味する絵もちっとも楽しそうでない。

ドイツで不思議に思ったのがトイレの小便用便 器の形。いや、不思議に思うことはないんだけど……

器の形。いや、不思議に思うことはないんだけど……

妙に小さい。実にオープン。恥ずかしい……

高さも高く、日本人なら少し背が小さめの人ならちと苦しいかも。

これに似た感じのオープンな小便器は“札幌かに本家・札幌駅前店”にあった。なぜこんな便器を設置するのか“かに本家”に不満を持っていたが、ドイツ流なのかもしれない(ただし“かに本家”のは竹を切ったような筒状のものが床から立ちあがっている。TOTO製だったと思う)。

ベルリンでは私が知る限り、レストランや宮殿な どの見学先の小便器すべてがこの形。便器を製造している会社が1社なのか、実はたくさんあるがみな形を揃えているのかわからないが、日本のようないくつかの形はなかった。

どの見学先の小便器すべてがこの形。便器を製造している会社が1社なのか、実はたくさんあるがみな形を揃えているのかわからないが、日本のようないくつかの形はなかった。

写真はコンツェルト・ハウス前の夕食をとったレストランのトイレ。便器と便器の間に仕切りがあるが、これは実は珍しい。ほとんどの場合、隣との仕切りはない。

仕切りがないということは、この形状だから見ようと思えば丸見え。

うぅ、ドイツ人にはとてもかなわない。

フランクフ……

……ドイツ人がみな大きいとは限らないか……

餌を待っているひな鳥[E:chick]の口みたいな形である。 ドイツに出張するにあたって何冊か本を持って行ったが、そのうち2冊は日本の新興宗教に関する本。海外に出かけるときに読むにはふさわしくないような気もするが、選挙で幸福実現党が急に出てきたり、すっかりおなじみの公明党が必死になっていたり、あるいは村上春樹の「1Q84」ではオウム真理教とエホバの証人をモデルにしている団体が書かれていて、このところ宗教に関する話題が多かった。私に直接じゃないけど。だから、飛行機でじっくり読書の時間がもてるこの機会に読んでみることにしたのだ。

ドイツに出張するにあたって何冊か本を持って行ったが、そのうち2冊は日本の新興宗教に関する本。海外に出かけるときに読むにはふさわしくないような気もするが、選挙で幸福実現党が急に出てきたり、すっかりおなじみの公明党が必死になっていたり、あるいは村上春樹の「1Q84」ではオウム真理教とエホバの証人をモデルにしている団体が書かれていて、このところ宗教に関する話題が多かった。私に直接じゃないけど。だから、飛行機でじっくり読書の時間がもてるこの機会に読んでみることにしたのだ。

幻冬舎新書の「日本の10大新宗教」、「平成宗教20年史」。著者はいずれも島田裕巳。

聞いたことあるようなないような、あるいは知っているようで知らない新興宗教について成立の過程から性格までをわかりやすく解説してくれている。さらに、時代のニーズとその団体の存在意義についても(今回の衆院選の公明党の議席激減をみると、創価学会にも何かが起こっているようなきがしてならない)。

それにしても、神様っていうのはこんなにあっちこっちに降りていくもんなのかいな[E:sign02]。私は宗教を信じる人に文句をつける気はまったくないけど、でもどの新興宗教も相当うさん臭いと思ってしまう。そして分派……。同じ神を信じるのに、なぜか分派していく不思議さ。そこには利害が発生するからだが……。

島田氏は平易にこのあたりを教えてくれる。

興味のある人にはお薦め。「日本の~」の方は2007年発行でけっこう売れたらしいから、いまさら私が読んでるのが遅れているのかもしれないけど。

August 2009

この日は世界陸上の男子マラソンがあったということで交通規制されており、バスはあっちこっち迂回するはめになった。でも、マラソンが終わって2時間以上も経っている。日本ならこんなにだらだらと規制解除に時間をかけてなんかいないだろう……

ベルリンの壁を見る。

壁は市内に何カ所か残っているそうだし、撤去したあとも道路わきに見ることができるのだが、見学したのは壁画が描かれているところ。

壁と

いっても、あら、案外と薄いし低いのね、って感じである。ハンマーで一生懸命叩き崩していたニュース映像のイメージでは、もっと分厚いものかと思っていた。写真上は壁画のある壁の裏側。

いっても、あら、案外と薄いし低いのね、って感じである。ハンマーで一生懸命叩き崩していたニュース映像のイメージでは、もっと分厚いものかと思っていた。写真上は壁画のある壁の裏側。表側にはいろいろな絵が描かれている。

そのなかで「おっ、これは私も見たことがある」というのが、ソヴィエト書記長だったブレジネフと東ドイツの議長ホーネッカーのキス場面。う~ん、気持ち悪い……

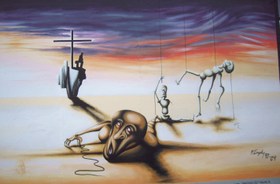

それよりも私は、そのすぐそばにあった得体の知れない奇妙な絵に惹かれた。

そんなこんなでホテルにいったん戻る。

近くのスーパーマーケットに面白いものがないか出かけてみる。

いやぁ、チョコレートだのお菓子だの、おみやげに向くものがたくさん。

旅行前の「おみやげとりまとめギフト」のカタログに載っていたものと同じチョコレートもほとんどすべて揃っていた。価格はカタログの半値以下。まあ、便利さと引き換えだからカタログ販売が高いのは当然だろうけど、こんなに差がある

のって感じだ。

のって感じだ。カタログで注文した同じものを店で買う必要はないから、悔しい思いをしながらも他のものを物色。意味のない焦りから、日本でも売っているようなポテトチップスなんかを買ってきましたです。はい。

ホテルの部屋に戻り買い物品を置いたあと、コンツェルトハウスまで行ってみる。といっても、すぐ近く。途中で歩道の段差で転びそうになった。あぶねぇ~。

全然コンサート・ホールという感じがしない。周囲も音楽的なものを感じさせる何ものもない。

そういえば街の中を回っていても、音楽的な雰囲気ってまったくない。ウィーンならそうでもないのかも知れないが、ベルリンにはそういうところがまったくない。

そういえば街の中を回っていても、音楽的な雰囲気ってまったくない。ウィーンならそうでもないのかも知れないが、ベルリンにはそういうところがまったくない。コンツェルト・ハウスにしても、前の広場に立っていたわけのわからない(ドイツ語がわからないという意味)手書きの看板がなければ、本当にここがコンツェルトハウスだとは私にはわからなかった。

夕食はそのコンツェルト・ハウスの前にあるレス

トランで。

トランで。十分食べたと思った最後に、白身魚とサーモンとカジキマグロのグリルが大量に出てきて、それを見ただけでギブ・アップ!ギャル曽根ってすごい奴だなと、こんなところで妙な感心をしてしまった。

ちょっぴり小馬鹿にされたような満腹感で部屋に戻る。

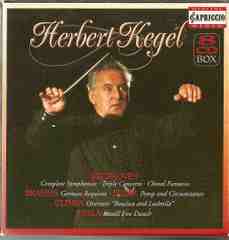

音楽を聴いてみる。

ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)が書いた摩訶不思議な音楽、「合唱幻想曲(Chorfantasie)」ハ短調Op.80(1808)である。正式名称は「ピアノ、合唱、管弦楽のための幻想曲(Fantasie fur Klavier,Chor und Orchester)」である。

聴いていてもどかしいというか、意味のない優越感に浸れるというか、聴かなきゃよかったというか、変な曲である。「第9交響曲」のコラールの前提をなす作品とされ、旋

律面でも近いものもあるが、でもすっさまじく変な独特の曲である。

律面でも近いものもあるが、でもすっさまじく変な独特の曲である。なんで「こんな日にこんな曲を」と思うだろうが、深い決意はなかった。運命だ。怖いもの見たさ、ならぬ聴きたさ。環境の変化が私を変えてしまったのね……といいながら準備していたわけだけど。

この曲はピアノがずっと弾き進みオーケストラはなかなか出てこない。オーケストラが必要だったのかとさえ思わせる。ピアノ協奏曲に合唱が加わったという見方も、合唱つきのオーケストラにピアノが加わったという見方もできるが、どっちにしろこういう編成の必然性があったのだろうかと感じずにはいられない。

合唱が加わってからもノー天気なまま。全然、ドイツらしくというかベートーヴェンらしくない。何の目的で書かれたのだろう?

ショスタコーヴィチのようにベートーヴェンが「肩透かしを食らわしたろう」と思ったとはとても思えない。らりピーになっていたとも思えない。いつもどおり「芸術は爆発だ!」的に真剣に書いたはずだ。一生懸命書いたんだと考えると、ちょっぴり痛々しい感じすらする。

なんだか、知ってはいけない彼の別な姿を見てしまったような申し訳ない気分だ。飛行機のトイレに入ろうとドアを開けたら、鍵をかけることを知らない老婆が照明もつかない暗闇の中でこちら向きに便器に座っている姿に遭遇してしまった。そのときの気分と言えばわかりやすいだろうか?

なんだか、知ってはいけない彼の別な姿を見てしまったような申し訳ない気分だ。飛行機のトイレに入ろうとドアを開けたら、鍵をかけることを知らない老婆が照明もつかない暗闇の中でこちら向きに便器に座っている姿に遭遇してしまった。そのときの気分と言えばわかりやすいだろうか?CDはかつて何度か紹介しているケーゲル盤(カプリッチョ)を。そう、東ドイツ崩壊の翌年の1990年にピストル自殺したケーゲルである。

ケーゲルがこの曲を振ると、命かけてるんだか、テキトーに流しているんだが、ギャグっているのかわからなくなるのも、いとおかし。

でも、現在は入手困難。すいません。

サンスーシ宮殿(Sehloss Sanssouci)。

サンスーシ宮殿(Sehloss Sanssouci)。

「プロイセン国王フリードリヒ2世の夏の離宮であったロココ様式の宮殿。1745年から約2年をかけて建てられた。サンスーシとは「心に憂いがない」という意味。広大な庭園には新宮殿や中国茶館など、見どころは多い」と、ガイドブックには書いてある。世界遺産。

スーチー女史とは関係ない、間違いなく。

庭園が実に美しい。そして驚くほどきれいに手入れされている。ウチの近所のオンコ公園とはえらい違いだ。庭は何段かにわたり高くなっていき、丘のいちばん上に平屋の宮殿がある。宮殿からの眺めは絶景に違いない。 フリードリヒ2世(Friedrich Ⅱ 1712-1786)はプロイセンの啓蒙専制君主で、皇太子時代の1728年からフルートの演奏をクヴァンツ(Johann Joachim Quantz 1697-1713)に師事した。また、フルートのための作品を多数作曲もした。

フリードリヒ2世(Friedrich Ⅱ 1712-1786)はプロイセンの啓蒙専制君主で、皇太子時代の1728年からフルートの演奏をクヴァンツ(Johann Joachim Quantz 1697-1713)に師事した。また、フルートのための作品を多数作曲もした。

フリードリヒは1740年に王に即位、この年にJ.S.バッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750)の次男であるC.P.E.バッハ(Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788)が宮廷音楽家として招かれており、クヴァンツも即位の翌年である1741年に宮廷音楽家・作曲家として招かれている。また、この2人に先立って、C.H.グラウン(Carl Heinrich Graun 1704-1759)が1735年に招かれている。この顔ぶれでわかるように、フリードリヒ大王のところでは前古典派の音楽が宮廷音楽の中心とされたのだった。

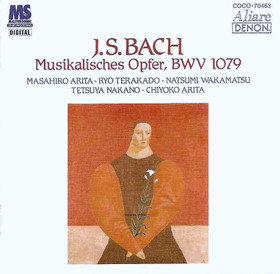

次男が仕えていたことからJ.S.バッハは王への訪問をたびたび請われていたが、1747年にフリードリヒ大王を訪ねることとなった。

J.S.バッハは王の前で様々な曲を演奏し一同を驚かせるとともに満足させたが、その際にバッハは「フーガを即興演奏するためのテーマをいただきたい」と王に願い出た。その主題を用いて誕生したのが「音楽の捧げ物(Musikalisches Opfer)」BWV.1079である。![]() 掲載した写真の上のものは「音楽の捧げ物」の「3声のリチェルカーレ」の出だしの部分だが、これが「王の主題」である(掲載譜は音楽之友社のもの。以下同じ)。

掲載した写真の上のものは「音楽の捧げ物」の「3声のリチェルカーレ」の出だしの部分だが、これが「王の主題」である(掲載譜は音楽之友社のもの。以下同じ)。

ただ、即興演奏での出来に必ずしも満足しなかったバッハは、ライプツィヒに帰ってから2曲のリチェルカーレとトリオ・ソナタ、10曲の各種カノンを作曲。その印刷譜を王に献上した。

曲集の表紙に、バッハは「Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta」というラテン語の文を記した。意味は「王の命による主題と付属物をカノン様式で解決した」というもので、ラテン語の頭文字を並べると「Ricercar」、すなわち「リチェルカーレ」となる。なかなかバッハもやるじゃん、って感じである(リチェルカーレというのは今日のフーガとほぼ同義。モテットの流れをくみ、フーガへと発展した模倣様式の対位的楽曲)。 ところで、この宮廷における音楽会で、フリードリヒ大王がフルートを吹いている様子を描いた有名な絵がある。これを見ると「音楽の間」はたいそう広いんだろうと思ってしまうが、実際に宮殿の中を見学してみると、意外と狭かった。

ところで、この宮廷における音楽会で、フリードリヒ大王がフルートを吹いている様子を描いた有名な絵がある。これを見ると「音楽の間」はたいそう広いんだろうと思ってしまうが、実際に宮殿の中を見学してみると、意外と狭かった。

小学校の教室ぐらいの、あるいはもう少し狭いくらいの広さだった。絵にあるように人があんなに入ったら、酸素は希薄になり、ひじがぶつかり合い、共食いが起きかねない状況になってしまうと思われる。 絵は広さをかなり誇張している。秘儀・遠近法、である。

そんな事実を知ったとしても、いま自分が立っているこの部屋で、王が主題を示しバッハが即興演奏したと思うと、自然と強めの尿意をもよおすほど感動的である。

ついでに言うと、昨日載せた偽物大王と本物(絵だけど)とは、なんとなく気品が違う……

「音楽の捧げ物」については'07年11月4日にも取り上げているが、今回は曲そのものについて、ほんのちょっと触れておく(前回はほとんど楽曲そのものには触れなかったので)。 この“特殊作品”は次の楽曲から成っている。

この“特殊作品”は次の楽曲から成っている。

1. 3声のリチェルカーレ

2. 無窮(無限)カノン

3. 各種のカノン

a) 逆行カノン

b) 同度カノン

c) 反行カノン

d) 反行の拡大カノン(副題「のびゆく音とともに王威の栄えんことを」)

e) 螺旋カノン(副題「昇りゆく転調とともに王の名声の隆々たらんことを」)

4. 5度のフーガ・カノニカ

(※ フーガ・カノニカはカノンとほとんど同義)

5. 6声のリチェルカーレ

6. 2声のカノン(謎カノン。原譜に「求めよさらば見出さん」と記されている)

7. 4声のカノン(謎カノン)

8. トリオ・ソナタ(全4楽章)

9. 無窮(無限)カノン このうち演奏する楽器が指定されているのは3-b)のカノンとトリオ・ソナタ、最後の無窮カノンである。

このうち演奏する楽器が指定されているのは3-b)のカノンとトリオ・ソナタ、最後の無窮カノンである。

ところで、“謎カノン”といわれるNo.6とNo.7についてであるが、その楽譜を載せておく。No.6についてはヘ音記号が逆さに書かれている。音楽学的なことは私にはわからないが、きちんと考えると解決譜のように落ち着くのだそうだ。また、No.7については2つの音部記号が書かれている。これも、きちんと考察すると解決譜のように落ち着くのだそうだ(こちらの解決譜の写真は途中までしか写っていない。念のため)。

フリードリヒ2世は1786年8月にサンスーシ宮殿で老衰により死去した。第2次世界大戦中、遺体は各地を転々とさせられたが、ドイツ統一後の1991年に墓がサンスーシ宮殿の庭先の芝生に移された。

私も墓を見てきたが、なぜかジャガイモがたくさん供えられていた。

ジャガイモはともかく、そのあたりで私は体調が急速に悪くなっていた。

フリードリヒ大王のお怒りをかった?バッハのねたみをかった?←いったい何の?

いや、原因はわかっている。食べつけていないアイスクリーム&クリーム[E:shock]。昼食のデザートでおなかがゴロゴロ、ピーピーしてきたのだ。おなかの中の横笛が騒ぐのよぉぉぉぉ~っ!(そのときはこんな余裕をかましてられなかったが……)。のりピー、らりピー、げりピー、ピーである。 次の見学先はツェツィリエンホフ宮殿(Schloss Ceeilienhof)。ツェツェバエとは関係ない、間違いなく。

次の見学先はツェツィリエンホフ宮殿(Schloss Ceeilienhof)。ツェツェバエとは関係ない、間違いなく。

1914年から17年にかけて建てられたこの宮殿は、ホーエンツォレルン家最後の王子、ヴィルヘルムが住んでいたもの。そんなことはともかく、ここはポツダム会談が行なわれた場所として有名。

サンスーシ宮殿から近いのだが、こういうときに限って道が混んでいたりする。

ギュルルルピーッ……

バスが着いて、この世界遺産で最初に私が駆け込んだのがトイレであった。

0.30ユーロ。

でも、あいててよかった……

灰褐色の粗悪でゴワゴワしたトイレットペーパーも、こうなると頼もしい相棒に思えてくる。これでまた、私の繊細なおケツちゃんは擦り傷だらけになるんだろうけど……

そのあとの私?

言うまでもなく、この建物のもつ歴史の重さを十分に認識し、余裕をもって見学した次第。

ほぅら、ご覧!なんて美しい庭ですこと!地獄から天国へ。切迫から余裕へ!30セントの大いなる価値! さて、「音楽の捧げ物」のCDについて。

さて、「音楽の捧げ物」のCDについて。

前回はペーター・ルーカス・グラーフのフルート他によるクラーヴェス盤を紹介したが、これは1968年録音でマスターテープ自体にもヘタリが来ていた。

そこで今回は有田正広のフラウト・トラヴェルソ他による、DENON(アリアーレ)盤を(ところでオーディオにおけるDENONはデンオンからデノンにブランド呼称が変わったが、CDもデノンと呼ばなくてはならないのだろうか?)。1993年録音。演奏はオール日本人のメンバーによる。

このCDでは、「6声のリチェルカーレ」で、一般的なのチェンバロ独奏による演奏の他に合奏による演奏も収められている。

すっきりして、あたりの光景がすべて輝くように見えるようになった私は、あちこち寄り道しながらホテルへと向かうのだが、その続きはまた明日!

さて、ポツダムに向かいそこで昼食。“Wiener Restaurant & Cafe”という店名だかジャンルだか曖昧な名の店。メニューは言ってみれば「ソーセージ定食」。美味しかったがちょいとしょっぱめ。当然のごとくマスタードも出てきたが、ソーセージといえば粒マスタードだと思い込んでいたのに、ふつうの辛子。ドイツ滞在中はついぞ粒マスタードには出会わなかった。どういうこっちゃろう……

さて、ポツダムに向かいそこで昼食。“Wiener Restaurant & Cafe”という店名だかジャンルだか曖昧な名の店。メニューは言ってみれば「ソーセージ定食」。美味しかったがちょいとしょっぱめ。当然のごとくマスタードも出てきたが、ソーセージといえば粒マスタードだと思い込んでいたのに、ふつうの辛子。ドイツ滞在中はついぞ粒マスタードには出会わなかった。どういうこっちゃろう……

この店でのデザートは大量のアイスクリームにたっぷりと生クリームをかけたもの。半分まで食べないうちに私は「ごめんなさい」状態。

そしてサンスーシー宮殿に向かったのであった。

サンスーシ宮殿……。C.P.E.バッハが仕えたフリードリヒ2世の夏の離宮である。

ほら、入口にはフルートを吹く国王が……って、ちょいとブッキー。

さらに私はこのとき、徐々に体の不調を感じていた……

いやぁ、時差ぼけのせいなのか、ドイツに着いて最初の朝は午前3時に目覚めてしまった。

いやぁ、時差ぼけのせいなのか、ドイツに着いて最初の朝は午前3時に目覚めてしまった。

部屋でタバコを吸えないのがひじょーにつらい[E:nosmoking]。

かといって、まだ陽も昇る前、っつーか、真っ暗なうちからホテル前に置いてある灰皿のところまで行く勇気も気力もない。不審者だと思われて連行されたくもない。

午前3時ということは日本時間では午前10時。

よし、ということで携帯で札幌にメールを打ってみる。

すぐに返信が来た。リアルタイム!なんと便利な世の中なのだろう。

小銭をたくさん用意し、あるいはクレジットカードで、公衆電話から交換手を通じてニッポンに電話をする必要がないのだ。メールじゃなく、携帯で電話をかけるにしても、電話帳登録してある番号ならそのままかけることができる。おそるべしdocomo。他の会社も同じなのかもしれないけど。 しょーがないから、持参したポータブル・オーディオ(ZEN-STONE)で、バッハのブランデンブルク協奏曲の第1番を聴く。

しょーがないから、持参したポータブル・オーディオ(ZEN-STONE)で、バッハのブランデンブルク協奏曲の第1番を聴く。

実はZEN-STONEのなかはドイツ物にしてきたのだ。ドイツ訪問に際し実に律儀な私である。

演奏はボフダン・ヴァルハル指揮スロヴァーク室内管弦楽団のもので、廉価盤の輸入CDからおとしたもの。CDには録音年が書かれていないが音質からいって、きっとけっこう前。

ドイツで聴くバッハ……

やはり格別なものが……特にない。

う~ん失敗。ヴァルハルの演奏はちょっとフランスっぽい感じで、バッハの重厚感に欠ける。

悪い演奏ではないが、いや、私はこのノリはけっこう好きなのだが、なぜかこの場で聴くには合わなかった。

ところでヴァルハルってあまりなじみがないかもしれない。私はたまたま高校生の時にこの人の指揮したターフェル・ムジークのなかの1曲をFMで聴き知っていた。ただそれだけの縁ですけど…… 次にレーグナーが振った、ベートーヴェンのエグモント序曲を聴く。

次にレーグナーが振った、ベートーヴェンのエグモント序曲を聴く。

こ、こ、これはいい。マッチする。

外に広がるドイツの建物にマッチする。暗闇でよく見えないけど。

レーグナーのベートーヴェンはいい。いかにもドイツ的である。このCDについては、'09年3月14日に書いてある。

暇つぶしにトイレに行く。

当然ウォシュレットではない(ビューティートワレでも、その他の温水便座でもない)。

温水便座を当たり前のように使っているとありがたみを感じないが、これは偉大なる発明物としか言いようがない!しかもこっちのトイレットペーパーは固い。茶チリをそのままロール状にしたんじゃないかって感じである。

千歳に前泊したときに、今回一緒に来ている上司に「水に流せるウェットティッシュを持って行った方が良い」とアドヴァイスされ、新千歳空港1階のKOKUMINで買ったが、買っておいてよかった。これは海外旅行の必需品。

ただ、KOKUMINで店員で聞くと、そういうものはないと言われた。サニーナは終売になったのだろうか?

でも、店員を信用せずに探していたら、「水に流せるタイプ」というウェットティッシュはあった。ただし、ワキの下用である。まあ、同じようなものだ。ワキの下用のためか、「せっけんの香り」付きである。でも、いいじゃないか。これを使ったあとにお尻から石けんの甘い香りがしたところで罰せられはするまい。

ということで、ホテルで大きな用を足す。

最初に固いトイレットペーパーで拭く。このとき早くもデリケートな私のお尻は細かな擦り傷がついたようだ。というのも、仕上げにウェットティッシュで拭いたところ、成分に含まれるアルコール分が目に、いや、ケツにしみたのだ。

でも、ウェットティッシュで拭いてあげると、すっごくお尻に良いことをしてあげた気分になった。それにしても、なんでトイレ、というかバスルームにTVの音声が流れるようになっているのか摩訶不思議である。

6時になって1階に下りて、まずは玄関先で一服。倒れそうになるくらいウマイ。

ついでにホテル向かいの教会(?)の写真と、昨日夕食を食べたレストランの写真を撮る。この教会らしき建物の裏手にコンツェルト・ハウスがある。 7時に同行者御一行様と合流し、ホテル2階のレストランで朝食。スモーガスボード方式。いわゆるバイキングである。ところがどっこい、その品数は実に豊富。そして、ジュースやコーヒーなどは店員が希望を聞きに来て持ってきてくれる。毒された温泉宿とはえらい違いである。

7時に同行者御一行様と合流し、ホテル2階のレストランで朝食。スモーガスボード方式。いわゆるバイキングである。ところがどっこい、その品数は実に豊富。そして、ジュースやコーヒーなどは店員が希望を聞きに来て持ってきてくれる。毒された温泉宿とはえらい違いである。

私はパン食は苦手なのだが、ここの朝食は滞在中まったくもって満足。

豊富なハム、チーズ類。パンの種類も多い。私には縁がないがフルーツも豊富。

朝からけっこうたっぷり食べましたです。ちなみに初日は、パン2個(1個ずつ2種類)、ハム6種(1枚ずつ)、ウィンナー2本、カリカリに焼いたベーコン1枚、1/2にカットしたトマトにチーズをのせて焼いたもの(これまた美味い!野菜嫌いの私でもいくつも食べられそうである)、エメンタールチーズ(スライス状。これまたひっどく美味い!)、ミートボール2個、さらにふだんは食べないのに勢いづいてカット・パイン数個。朝にコーヒーを飲むと気持ち悪くなるのに、コーヒーも美味しくいただき、オレンジジュースも飲んだ(ジューサーで作りたてっていう感じのジュースだった)。あぁ、これでご飯と塩鮭があったならどんなに幸せなことか!

ちなみに写真は1日目の反省を踏まえ、ほんの気持ち少なめにした2日目の私の朝食(このあと追加で取りに行ったかどうかは想像にまかせますが)。

だいたい私が出張先で朝食をあまりたくさん食べないのは、おなかをこわしたら困るからというのもある。ましてや、ここはウォシュレットもない、お尻にとっては過酷な地である。でも、でも、我慢できなかったのよぉ~。

午前中、出張用務の一つをこなす。

そのあとポツダムの方に移動。ふふっ、ちょっこっと観光である。

21日から昨日25日の日程でドイツに行ってきた。

21日から昨日25日の日程でドイツに行ってきた。

ヨーロッパへの出張は2度目、6年ぶりである。

前回はJALでアムステルダムに入り、現地にある取引先のアムス駐在の方にアテンドしてもらい、ベルギー、ドイツ(ブレーメンとハンブルグ)、パリをあわただしく回った。観光する時間はあまりなく、ブレーメンに行ったにも関わらずブレーメンの音楽隊の記念碑すら見てこなかった。

ということで、今回は暇を見つけては観光もしようという意気込み(ってほどじゃないけど)で行ってきた。

Airは全日空。ふだんから国内出張でも全日空を使っているせいもあって、なんとなく落ち着く。前回はJALであったが、JALが悪いというのではないが、どうも利用したいという気持ちにならない。

どうしてか?

それが今回の出張中でわかった。ほんのささいな出来事が根っこにあった。

私は新婚旅行でグァムに行った。別に定山渓温泉でも構わないじゃないか、と提案したが、却下されてしまったのだ。そのとき利用したのはJALであった。

グァムからの帰りの便。明け方。

私はシートでうつらうつらしかけていたのだが、そのときに客室乗務員呼び出しのボタンにズボンを引っ掛けてしまったようだ。やって来たキャビン・アテンダント(スチュワーデスさんだ)の、「いったい何なの?」というような、機嫌悪そうな、面倒くさそうな表情。

今回、飛行機に乗っていて、私はふとその一瞬の出来事を思い出した。

考えてみればそれからだ。就航していない路線はともかく、すべてAirを利用するときはANAに替えたのだった。恐るべし、些細な出来事による潜在意識、顧客不満足度の執念深さ。

考えてみれば、前回の成田→アムステルダム、パリ→成田もJAL利用であったが、そのときの私も何か居心地が悪さを感じた。乗っている間に何があった、というわけではないのに……

思い込みかも知れないが、JALの客室乗務員にはプライドの高さのようなものが感じられる。被害妄想かも知れないが「この人、旅慣れてないみたい」という目線で見られているように感じるのだ(言っておくが、私は旅慣れている方だ)。

新婚旅行の帰り、早朝に成田に着いた後、夕方の羽田→千歳のJAL便で戻ったが、そのときの客室乗務員はとても親切(というよりも、ふつうの応対)だった。感じがよかった。

でも、ほんのちょっとしたことで、私のJAL苦手意識は心の底に根づいてしまったようだ。

ANAのフランクフルト便に乗って、そのことがふと理解できた次第。 アムスに行ったときも思ったけど、ロシアの上空をずっと飛んでいるのって、すごく嫌な感じ。ミグ戦闘機がやって来ないか、とか、もし撃たれて落ちてもこんな場所じゃ発見されるまで恐ろしく時間がかかるだろうな、などといらんことを考えてしまう。モニターの地図を眺めながら、速く進めと思う。

アムスに行ったときも思ったけど、ロシアの上空をずっと飛んでいるのって、すごく嫌な感じ。ミグ戦闘機がやって来ないか、とか、もし撃たれて落ちてもこんな場所じゃ発見されるまで恐ろしく時間がかかるだろうな、などといらんことを考えてしまう。モニターの地図を眺めながら、速く進めと思う。

ところで私の席のすぐ近くには小さな女の子連れの夫婦が乗っていた。着陸が近くなると、女の子はぐずって大騒ぎ。気圧の関係で耳が痛いのだろうか?「かゆい、かゆい」とも叫んでいる。

小さな子供がぐずるのはある程度仕方ないと思う。でも、この夫婦、ほとんど騒いでいる子供をほったらかし。何を言ってもどうせ聞かないんだから、というような態度である。

どーしようもない。

日本の恥…… フランクフルトに近づくと、雲間から地面が見えた。

フランクフルトに近づくと、雲間から地面が見えた。

おお、ヤマ!ハタケ!

ああ、ヨーロッパ!

本州から北海道に旅行に来た人は、北海道の景色を見てヨーロッパ的と感じると言うが、確かにわかる。私は窓からのこの景色を、長沼あたりの畑のものと区別できなかった(千歳に着陸する便は、風向きによっては長沼の上空から回り込んで着陸するのだ)。そういえば、高校のときに同じクラスだった山畠さんは元気だろうか……

フランクフルトからはルフトハンザでベルリンへ。今回はベルリンにずっと滞在。

フランクフルトからベルリン行きの際のセキュリティ・チェックは厳しかった。

最初からベルト、腕時計ははずすように指示される。私はパスしたが、一緒に行ったメンバーのほとんどがそれでも引っ掛かった。そのうちの1人は靴まで脱がされ、さらにおちゃらけで、ごっつい体格の男性係員に足の裏をくすぐられていた。

ルフトハンザ機での機内食では、いまやすっかり流行のカレー・ヴルスト、つまりカレーソースをかけたウィンナーが出た。おお、いきなり名物が食べられるなんて!冷めていたけどなかなかおいしかった。

ベルリンに着くころにはどしゃ降り。

それよりも、またあの子連れ夫婦と同じ便。

子供は出発から到着まで、「耳が痛い」だの「かゆい」だの大ぐずり。時折、母親の「静かにして」だの「ちゃんと座ってなきゃ危ないでしょ」という声が聞こえるが、例えば耳の痛みのために飲み物とか飴を用意しておくとか、なぜしないのだろう?しかも、一緒にいるオヤジはオヤジで何をやっているんだ。

体罰を下せとは言っていない。それは逆効果だし、外国なら虐待と思われてしまう。

でも、あまりにもお粗末!

ああ、日本の大恥。

ルフトハンザの客室乗務員は、なんというか、豪快な感じ。

以前、ハンブルク→ブレーメンで乗った、エール・フランスのスチュワーデスほどではなかったが、それでも救命胴衣の付け方のデモンストレーションはなかなか。獅子舞状態で楽しめた。 ホテルはヒルトン。

ホテルはヒルトン。

ホテルの玄関には逆立ちしたBearが置いてある。

人の話をよく聞いてなかったのでいい加減なことしか書けないが、BerlinのBerとBearを引っ掛けているらしい。ベルリンを象徴するのが熊であり、街のいたるところに熊の置物がある。ホテルの玄関前にあったような逆立ちしたものもけっこう見かけた。

ホテル内にも、あるいは来る時のルフトハンザ機もそうだったが、日本人の姿が多い。世界陸上が開催されているせいだろう。

ヒルトンのすぐ近くにはコンツェルト・ハウス(Konzerthaus)があった。

その話は次回以降に書くとして(といっても、外観を見ただけだが)、初日の夕食はホテル内のレストランで。その名も「マーク・ブランデンブルク」。おぉ、ブランデンブルク、である。

ここのステーキは美味だった。

1枚というよりは1個という感じの、背の低い円柱。底面積は小ぶりのハンバーグ程度だが、厚みというか、高さが5cmほどある。日本では底面積(大きさ)が広いが暑さは1cm程度のことが多い。その違いが面白い。

ミディアムで頼んだが、中までちゃんと火が通っている。日本でミディアムというと、中はけっこうな生で、食べているうちに血が滴ってくる(実際には血ではなくミオグロビンらしい)。あれはいただけない。生が嫌だからミディアムを頼むのだし、さらに赤い液体が皿にたまるのは気持ちの良いものではない。

この地で、ミディアムの焼き方で中までちゃんと火が通っているということは(しかも表面が焦げて固くなったりもしていない)、日本のミディアムの概念って、ちょっと勘違いしてるんじゃないかな、と疑ってしまう。

もちろんビールも飲む。でも、時差ぼけで意識は希薄。量も飲めなかったし、銘柄も覚えていない。やれやれである……

今日の記事は、ANAを讃える記事とも言えるので、一応はレビュー記事扱いにしておきたい。

さきほど、成田空港に着き、懸念されていた私の入国許可も無事おりました。

さてさて、ちょっと時間は空きますが、新千歳行きに乗り継いで、おうちに帰ります!

本格的な旅日記、いや、出張復命はあすから投稿させていただきます!

初めて「田園」を聴いたのは、1973年の10月だった。

初めて「田園」を聴いたのは、1973年の10月だった。

ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)の交響曲第6番へ長調Op.68「田園(Pastorale)」(1807-08)である。

このとき、日本の音楽界はちょっとした騒動になっていた。

というのも、カラヤンとベルリン・フィルが来日公演を行なっていたからだ。連日、NHK-FMでは19時開演の演奏会を生放送していた。その演目のなかに「田園」も含まれていて、私はそれを聴いたのである。確か初日の公演だったと思う。

そのときの演奏がすばらしかったのかどうかは、私には全然わからない。しかし、曲そのもの(特に冒頭)には感動した。それまでもどこかで聴いたことのある旋律だったが、それがベートーヴェンの作品だということに大きな喜びを感じた。なぜベートーヴェンでもドイツ人でもない私が喜びを感じるのか、と疑問に思うかもしれないが、理由は単純。その頃からベートーヴェンに凝りだしていたから嬉しかったのである。あの愛らしい旋律を書いたのも、お気に入りのベートーヴェンのものだったという満足感である。

2ヵ月後……。

私は12月から、札幌交響楽団の定期演奏会に毎回通うようになった。

その12月のメイン・プログラムが「田園」だった。事実上、初めて「きちんとした」演奏会で音楽を聴いた私は、しかもそれが「田園」で相当興奮した。ぱぴゅーっ!

帰宅して、私は「日記」に、当夜の演奏会がいかにすばらしかったかを書いた。「日記」といっても「交換日記」(死語なのだろうか?)で、そのころは私にも交換日記をしてくれる女の子(男の子ではないということが極めて重要)がいたのであった。

中学の同じクラスの子だった。

とても勉強ができる子で、学年で常に1位か2位に位置していた。そんな彼女が、美男なことは認めざるを得ないものの地味な存在である私と、なぜ日記を交換するようになったのか、今もって不思議である。

郷ひろみに似ていたからだろうか?(眉の形が)。野口五郎にそっくりだったからだろうか?(田舎臭さが)。西城秀樹っぽかったからだろうか?(おじさんくささが)。もしかすると、彼女はクラス全員の男子と慈善事業で交換日記していた可能性もある。

私がこの日書いた熱い文に対して、翌々日、彼女は「よっぽど札響、上手かったんだね」と書いてきた。

あれほど成績が良く、特に国語は大得意の彼女が、何で「じょうずかったんだね」とアホなことを書いているのか理解できなかった。私の知らない古語の言い回しなのかも知れないと悩んだ。それとも「うわてかったんだね」なんだろうか?私は力士にならなければいけないのか?マワシを買わなければならないのか?

でもこの間違いを指摘すると、彼女のプライドを傷つけることは間違いない。気づかないふりをしよう。私の次の日記では、そのことについて一切触れなかった。このように若いころから気遣いができるタイプなのだ。

黙っていてよかった。

後日、偶然にも「うまかったんだね」と読むことがわかったからだ。

オーッ、危ねえ危ねえ。大々的に恥をかくところだった(しかし別な日の日記で、私が音楽について書いた内容に対し、「もっと音楽のこと勉強したほうがいいね」と恥をかかされたことがある。バッサリと!結局は恥をかくことは避けられなかったのだ…)。

この「交換日記」帳は手帳サイズのものだったが、信じられないことに私は一度これを紛失してしまったことがある。いや、紛失したことに気づかなかった。

同じクラスの九官鳥みたいな女子(この比喩に深い意味はない。その子の唇がとがっていて鮮やかな黄色だとか、眼が頭の両横についているとか、物まねが上手だとか、電線にとまれるということでは一切ない)が、学校の廊下に落ちているその日記帳を拾ったのだった。

それは、私にではなく日記相手の国語娘に届けられたが、ということは中身も一部見られたということだ。当然のことながら、ここでも大恥。被害が九官鳥とその周囲の数羽の尾長鶏に伝わるだけにとどまったことが不幸中の幸いだった。

「青春時代のぉ~、真ん中はぁ~、胸にトゲさすことばぁかりぃ~っ」である。

さて、交響曲第6番「田園」であるが、モントゥーが指揮した演奏のCDについて'08年7月23日のブログで書いた。

今日は、かつて「新解釈」で話題になったD.ジンマンのCD(1997年録音)。ベーレンライター版で彼が指揮したベートーヴェン交響曲全集では、第3番について'08年7月24日のブログで書いた。

そのジンマンの「田園」だが、彼の他のベートーヴェン演奏と同じく、われわれが「ドイツ的」と思っているものとはけっこう異なるものだ(“ドイツ的”なることについては、今年6月19日の記事で触れてある)。

でも、何度か聴いているうちに、不思議なことだが、ベートーヴェン時代はこういう演奏だったんだろうな、と納得させられていく感じがする。私は。

でも、でも、やっぱりズッシ~ンッとした重めのベートーヴェンが、私は好きだ……

今日からドイツに出張。

ドイツの田園風景がどんなものなのか見られるかな……コシヒカリがたわわに実っていたりして……

父の転勤で、私は小学校5年生の秋に浦河町から札幌市の西野に移り住んだ。

父の転勤で、私は小学校5年生の秋に浦河町から札幌市の西野に移り住んだ。

父の祖父母の家があり同居することになったのだが、2世帯住宅でもない家によく住めたものだ。家自体は決して狭くはなかったのだが、昔の作りなので妙に長い廊下や意味のなさない縁側など、生活空間として有効に利用できる面積は少なかった。

今はもうなくなってしまったが、札幌市営バスの“西野ターミナル”が一角にあった交差点、つまり山の手通りと西野二股へ向かう道路との交差点のそばに、カスタム・パルコという5階建てのビルがあった。あれは当時、人口急増で発展しつつあった西野という街のシンボルであった。オープンしたのは昭和47年のことだったと思う。

当時の西野はまだ田舎の面影を残していた。山の手通りは整備されて間もなかったし、通り沿いにはリンゴ園がいくつかあった。家がどんどん建てられてきており、学校はマンモス化しつつあった。

西野より山寄りの福井や平和には小学校がなく(まだ農村地帯だった)、そこからのバスで通学している児童もいた。現在西警察署が建っている場所は墓地だったし、遠くから家に来る人に道を教えるとしたら、手稲東町(いまの西町。手稲区が誕生し、まぎらましいということで町名が手稲東から西町に変わった)の“パチンコ甲子園”がいちばん分かりやすい目印であった。

カスタム・パルコの中核を成していたのはカー用品店(カスタム・マートという名であった)で、3階のワン・フロアを占めていたが、オートバックスやハローズのようなカー用品店がまだ一般的でなかった時代であり、しかもウチにはマイカーがなかったので、別世界のようなものを感じた。

1階には「電器のコーヨー」こと光洋無線が、電器店とレコード店を出店していた。私が中学生になったときに、親からラジカセを買ってもらったのがこの店だったし、先日書いた、ホルストの「惑星」のレコードを買ったのもここだった。(光洋無線は経営に行き詰まり、マツヤ電器に統合。そのマツヤ電気もさらにCADENだかに変った)。

しかし、私の記憶が正しければ、カスタム・パルコは私が高校を卒業する頃には客足が遠のき、テナントもだいぶ変わり、その数年後にはパチンコ店に変わることとなる。その数年前の昭和51年の西友西野店の開店が、実質のとどめであった。

なぜ、こんな“お年寄りの郷愁話”みたいなのを書いているのかというと、ドビュッシー(Claude Debussy 1862-1918)の交響組曲「春」(Suite symphonique "Printemps" 1886-87)を聴くと、没落しつつあったカスタム・パルコのなかに入っていたレコード店(コーヨーのレコード店が無くなったあとに3Fに出店した「ロビンソン」という名のレコード店)の“おじさん”を思い出すからである。

おじさんといってもまだ30歳そこそこだったと思うが、およそ音楽には無縁という感じの人だった。背は低めできゃしゃの体型、ショップ店員らしくない茶色のくたびれたスーツ、欠けた前歯、妙な訛り、何かに怯えているかのような落ち着かない視線……。

もしそこがレコードでなかったなら、彼は、茶色のくたびれたスーツを着た東北生まれの痩せたただの疲れたおじさん、にしか見えなかっただろう。 とても小さい店だったので、店員も彼一人。店長だった可能性もある。クラシック音楽のLPの店頭在庫などほとんど無し。高校3年の11月頃から、私はこの店で何回かLPを注文し始めたのだった。

私:「あの、マルティノンが指揮したドビュッシーの管弦楽曲集を注文したいのですが・・・。レーベルはEMIでレコードナンバーはAA6701です」

彼:「・・・・・・」(温暖な日の氷像状態。あるいは吹雪にさらされているお地蔵様モード)。

「あのぅ、取り寄せできませんか?」

「いえ、あの、マルチンの……何ですか?イー・エム・アイって?チョコレート?いや、やってみます。もう一度、へへっ、言ってくれますか?」

「じゃあ、紙に書きますね。EMIは東芝から出ているレーベルです」

その再発売のLP、ちゃんと入荷した。私のメモのおかげである(LPの初出のときの雑誌広告が上に掲載した写真である。1973年録音。オーケストラはフランス国立放送響)。

別なとき。

私:「先日メロディアから発売になった、ショスタコーヴィチのニュー・バビロンのLPを取り寄せてほしいのですが……。指揮はゲンナジー・ロジェストヴェンスキーです。けっこう話題になっているはずですが・・・。レコード番号はVICC5102です。2500円のはずです」(←明らかに少し意地悪が入った言い方に変化していることに注目)。

彼:「メロデア?ショスビッチ?ロスケ?ヴィシシ?」

私:(哀れむような、しかし乾いた笑顔で)「メモに書いてきましたからお渡ししますね」。

そのLPも、ちゃんと入荷した。

そのうち、彼は私に教えを乞うてきた。学習したのだ。

「いろいろなレコードを注文してくれるけど、どんなところから情報を手に入れているの?ちょっと勉強して売れ筋のものを店に並べたいんだけど」

恥ずかしそうに笑う彼の前歯は、欠けが大きくなっていた。慌てておにぎりにかぶりつき、なかの梅のタネでやられた。そんなところだろう。

「クラシック・レコードの専門雑で『レコード芸術』というのがあります。毎号、新らしいレコードの推薦盤が紹介されているので、まずはそういったところから並べてみてはどうでしょう。あっ、来月号は『レコード・アカデミー賞』の受賞盤も紹介されますよ」

1ヶ月ほどあと。

店頭にはレコード・アカデミー賞受賞盤が並んでいた。なかなか商売熱心、いや勉強熱心である。忠実である。良い人なのかも知れない。

白い紙に黒いマジックで「レコード・アカデミー賞受賞レコォド」となぐり書きの、きったねぇ字で書かれたPOP(というか厚紙)も張ってあった。

だが私にも考えが不足していた。こんな小さな店に受賞LPを買いにくる客などいるわけがないのだ(はなから置いてあるはずがないと思っているから)。さらに致命的なのは、そもそもビル自体に客が入っていない。そのうちクラッシクレコードを買い求めに来る人は絶望的に少数だ。

それに輪をかけているのが、あのPOPだ。田舎町の道端に「トウキミあります」と書いて立ててある看板の方が手間がかかっている。 たまたまそのあと1ヶ月ほど店を訪れる機会がなかったが、私にもアドバイスした責任がある。アカデミー賞受賞盤の中から1枚は買ってあげなければならないと思い行ってみた。風景が変わっていた。店は撤退し、跡形もなかった。

たまたまそのあと1ヶ月ほど店を訪れる機会がなかったが、私にもアドバイスした責任がある。アカデミー賞受賞盤の中から1枚は買ってあげなければならないと思い行ってみた。風景が変わっていた。店は撤退し、跡形もなかった。

そのマルティノン指揮のLPに入っていたのが交響組曲「春」である。この曲を聴くとあの「おじさん」を思い出す。彼は何者だったのだろう。

このような美しく神秘的な響きをもつ音楽が、私にとっては“ロビンソン”というレコード店にしては怪しげな名の店に、借りてきた間に合わせの留守番役のような歯っ欠けおやじの思い出と結びついているのは不幸である。私が知る限りでは、“ロビンソン”という名のレコード店は他には聞いたことがなかったので、あの店舗1店だけの経営で、あのおやじが社長だった可能性もある。あるいはすべてが幻影だったのか?(なお、西野には当時「ぴぴ」というレコード店もあった。これも相当間抜けな名前だ)。

この曲は当初、合唱と管弦楽のために作曲され、ピアノ4手による形で1904年に楽譜が出版された。しかし、管弦楽スコアが印刷所で焼失したため、1913年にドビュッシーの指示によりH.ビュッセル(Henri Busser 1872-1973)が1904年版を基にオーケストラ編曲した(ビュッセルは'07年12月28日のブログで書いた「小組曲」の編曲者と同じである)。

曲は2つの楽章から成るが、全編にわたり感じられるのは「霞がかった春」のイメージである。ドビュッシーはボッティチェリの絵画「春」にインスピレーションを得て作曲したといい、「苦しげに誕生し、次第に花咲き歓喜に達する自然の姿を描こうとした」と語っている。

ゆらゆらとした陰影のある音の流れが耳に心地よい曲で、この5年後に「牧神の午後への前奏曲」で彼が確立した印象主義の芽がすでに出はじめているようにも感じる。

それにしても、作曲者によって「春」の表現もずい分といろいろとあるものだ。

掲載した写真のCDは昔のもので、現行盤の下記のものとデザインは異なる。

あの西野のシンボル、カスタム・パルコがオープンした日、私は近くの砂利道の水たまりでカメを拾った。家に持ち帰って育てた。半年後、カメは恩返しもせずに死んだ。

あのカメ、どこから逃げてきたのだろう???

もしあなたが、恋い焦がれた女性に結婚をほのめかすラブレターを送り、彼女からの返事が冷徹極まりなかったらどうするだろうか?

私は泣くね。鉄道自殺も考えるね。

でも、世の中変な奴も増えている。相手を殺してしまえと思うどーしようもないオスもいるかも知れない。それはとってもいけないこと…… ブラームスやマーラーに認められ、各地の歌劇場の指揮者として活躍したツェムリンスキー(Alexander von Zemlinsky 1871-1942)。

ブラームスやマーラーに認められ、各地の歌劇場の指揮者として活躍したツェムリンスキー(Alexander von Zemlinsky 1871-1942)。

彼はシェーンベルク(Arnold Schoenberg 1874-1951)の師(そして義兄)でもあった。ただ、彼はシェーンベルクの支持者ではあったが、その音楽には当惑していたという。

そのツェムリンスキーの作曲の弟子にアルマ・マリア・シンドラーがいた。

アルマ……そう、マーラーの妻となったあのアルマである。

村井翔の「マーラー」(音楽之友社)によると、《1901年の時点では、彼女の結婚相手がツェムリンスキーになっても、少しもおかしくなかった》(13p)のだった。

ツェムリンスキーは1901年の5月頃にアルマに宛てて手紙を書いている。

《繰り返し繰り返し、僕は君から聞かされたよ、人々が僕について言っていることを。いわく、僕は恐ろしく醜い、金がない、おそらく才能もない、さらにとんでもない馬鹿だとね! 僕の誇りもいいかげん、我慢できなくなりはじめている! 怒らないでくれたまえ―僕は全部打ち明けて、心の重荷を取り去る必要があるのだ。君はいつも、何か与えるものを持っている人だった! いいだろう―いずれにせよ、ここ四週間、僕は自分らしく振る舞ってこなかった! だが、僕だって何かを与えるべきもを持っている人間だったんだ、いつでも、いつでも!! 僕は何も持っていないし、美男でもない、君の―わずかな―愛にでも感謝を捧げる乞食のように自分が思えるよ。僕が君のものになりうると考えるのは、ひどく不自然な、実際、まったく自然に反すること―そして思いあがったことなのだろう。でも、なぜそうなのか? 僕にはどうしてもその理由が見えないのだ》(同121p)。

自分なんか崇高なあなたの相手にはなれっこないと自らは貶めておいて、けどそんなことがあるだろうかと、反語的に自分を肯定する、ありがちな同情誘導技法である。

ツェムリンスキーはさんざん自分を卑下している。やりすぎの感もある。

でも、「そんなことないわ、センセっ」という返事がアルマから来るはずである。

ところが来た手紙は、《涙なしには読めないアルマの冷たい返答》と、村井がいうものであった。

《あなたの主な望みは輝きたいということでしょう。そのために必要なのは、何にも増してお金ですし、そうなれば「もう少しハンサムな」男になれるでしょう! そのために愛はほとんど必要ないのでは。でも、私が持っているのは愛だけです。だから、私はあなたにふさわしくないのです。それが、あなたの最近二通の手紙の内容です。単刀直入に言いましょう。私はあなたの出世の邪魔はしたくありません。それとも、私が真剣に結婚を考えるならば―あなたは私が女として望むものを与えてくれますか? 美しさはすぐにあせます、それに結局、人は美になれてしますものです。それにまた、美しい女は恋愛の対象であって、結婚相手ではありません。そうじゃありませんか? 私が求めるものは多くの愛、多くの盲目的信頼と献身です。……私はこれまであなたに示すことができた以上に、はるかに情熱的にあなたを愛しています。でも、私は奴隷でなく、主人でなければなりません!! 私は主人であることしかできないのです! 恋人の前で謙虚に振る舞うことはできますが、それが私に対する要求であってはならないのです。とりわけ私は、自分のほうがより多く与えているというあなたの考えには耐えられません! 実際、それは間違いです!! 常に私の方が多く与えています、私の方が内面的に豊かなのですから!》(同122p)

ひどいっ、ひどすぎるっ!

このクソアマ、犯したろかっ、と言いたくなる(犯せるぐらいならこんなこと言われずに済んだんだろうけど)。

それにしても、超ドS級女である。相手が下手に出ると、とことん攻撃してくる。

自分を美しいと断言するこの自信!私の妻も、自分は美しくないと断言できるくらいの意思を持ってほしいものだ(フォローするなら、少なくとも妻は、美しいとは言えない側に属するということはそれ相応に自覚している)。![]() それでも、憐れなツェムリンスキー先生は「私はこれまであなたに示すことができた以上に、はるかに情熱的にあなたを愛しています」という1行に、望みを託したんだろうか?「こう書いてあるから、まだ絶望的じゃないぞ」って……

それでも、憐れなツェムリンスキー先生は「私はこれまであなたに示すことができた以上に、はるかに情熱的にあなたを愛しています」という1行に、望みを託したんだろうか?「こう書いてあるから、まだ絶望的じゃないぞ」って……

ところで、ツェムリンスキーはそんなにブ男だったのか?ウィキペディアに載っている写真を紹介しておく。どう思います?

アルマは1902年3月、マーラーと結婚した。

ツェムリンスキーのような「僕なんて……」みたいな男を、アルマが好きになるわけがなかった。というのも、アルマを診察したフロイトによれば、彼女は男性に亡き父を重ねていた。マーラーは「私の父を除けば、男性として私に強さを感じさせる最初のユダヤ人」だったのである。

アルマはマーラーの強さに惹かれた。

しかし、というよりもそのため、のちにマーラーがアルマに対し禁止していた作曲を許可し、さらにはアルマの浮気を容認したとき(1910年の夏、マーラーはグロピウスからアルマに送られていたラブレターを発見する)、アルマは「強くなくなった」マーラーに見切りをつけ、浮気相手だった建築家ヴァルター・グロピウスとの仲をますます深めた。2人はマーラーの死後結婚する。

しかし、このとんでもない女・アルマは、1918年、同じように「強くなくなった」グロピウスに見切りをつけ、フランツ・ヴェルフェルと新たな恋に落ちる。すごい女である。強いんだか、男好きなんだか、弱いんだか、わからなくなってしまう。

さて、かわいそうなツェムリンスキーの話に戻ろう(“ふかえり”の「かわいそうなギリヤークじん」というセリフを思い出してしまった)。

1923年という年は、マーラーが亡くなってからすでに12年経っており、アルマはすでに書いたような“やれやれな女”だったことがわかっていたし、音楽界では新ウィーン楽派(シェーンベルク、ベルク、ウェーベルン)が活躍していた。ツェムリンスキーは過去の人となりつつあったわけである。そんな環境のこの年に書いた「抒情交響曲」(「叙情交響曲」と書くこともある)が、彼の代表作になったというのは何となく皮肉である。

7つの楽章から成るこの曲では、ソプラノ(偶数楽章)とバリトン(奇数楽章)によってインドの詩人ラビンドラナート・ダゴールによるテキストが歌われる。

各楽章にはタイトルがつけられてはいないが、便宜上、歌詞の歌い出しを表記することが多い。

ここでは、下に紹介するCDのライナー・ノーツに“大意”として書かれているものを記しておく。

1. 私は不安だ、私ははるかなるものを渇望している。

2. お母様、若き王子様はきっと家の門扉を通られるはず。

3. お前は私の夢の空に広がる夕やけの雲。

4. 話してちょうだい、愛しい人、あなたが歌(い)ったことを歌(ことば)で告げて。

5. 恋人よ、私をお前の甘美なる呪縛から解き放ってくれ。

6. 最後の歌をうたい終えたらお別れしましょう。

7. 穏やかに、わが心よ、別れの時を甘美にしておくれ。

まあ一言で言ってしまえば、すれ違う男と女の話である。

アルマのことをまだ引きずっていたのだろうな……

ツェムリンスキー自身、出版社に対しこの曲とマーラーの「大地の歌」とを比較して書いているということだが、う~ん、マーラーの音楽とは格が違う。アルマがマーラーを選んだのは、曲を聴く限りは、無理もないか……

でも、とっても悲しさが伝わってくる曲ではある。

なお、この曲の第3楽章の旋律の一部をベルク(Alban Berg 1885-1935)は「抒情組曲(Lyrische Suite)」(1925-26)の第4楽章で用いている。

私が持っているCDは、ミヒャエル・ギーレン指揮南西ドイツ放送響のもの。ソプラノはヴラトゥカ・オルザニック、バリトンはジェームズ・ジョンソン。1994年の録音。ALTENOVA CLASSICSレーベルのBVCC6096。ベルクの作品2曲がカップリングされている。ただし、現在は入手困難なよう。

美しくモテる女って、果たして本当に幸せなのだろうか?

幸せなんだろうな、やっぱり……

- 今日:

- 昨日:

- 累計:

- 12音音楽

- J.S.バッハ

- JR・鉄道

- お出かけ・旅行

- オルガン曲

- ガーデニング

- クラシック音楽

- コンビニ弁当・実用系弁当

- サボテン・多肉植物・観葉植物

- シュニトケ

- ショスタコーヴィチ

- スパムメール

- タウンウォッチ

- チェンバロ曲

- チャイコフスキー

- ノスタルジー

- バラ

- バルトーク

- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽

- バロック

- パソコン・インターネット

- ピアノ協奏作品

- ピアノ曲

- ブラームス

- プロコフィエフ

- ベルリオーズ

- マスコミ・メディア

- マーラー

- モーツァルト

- ラーメン

- ルネサンス音楽

- ロマン派・ロマン主義

- ヴァイオリン作品

- 三浦綾子

- 世の中の出来事

- 交響詩

- 伊福部昭

- 健康・医療・病気

- 公共交通

- 出張・旅行・お出かけ

- 北海道

- 北海道新聞

- 印象主義

- 原始主義

- 古典派・古典主義

- 合唱曲

- 吉松隆

- 名古屋・東海・中部

- 吹奏楽

- 周りの人々

- 国民楽派・民族主義

- 変奏曲

- 多様式主義

- 大阪・関西

- 宗教音楽

- 宣伝・広告

- 室内楽曲

- 害虫・害獣

- 家電製品

- 広告・宣伝

- 弦楽合奏曲

- 手料理

- 料理・飲食・食材・惣菜

- 映画音楽

- 暮しの情景(日常)

- 本・雑誌

- 札幌

- 札幌交響楽団

- 村上春樹

- 歌劇・楽劇

- 歌曲

- 民謡・伝承曲

- 江別

- 浅田次郎

- 演奏会用序曲

- 特撮映画音楽

- 現代音楽・前衛音楽

- 空虚記事(実質休載)

- 組曲

- 編曲作品

- 美しくない日本

- 舞踏音楽(ワルツ他)

- 行進曲

- 西欧派・折衷派

- 読後充実度

- 邦人作品

- 音楽作品整理番号

- 音楽史

- 駅弁・空弁

© 2007 「読後充実度 84ppm のお話」