アイゼンシュタイン氏が、誰かに(おそらくは妻であるブリギッテだろう)操られるように自宅を整理していたところ(訳あって、自分1人だけ家を出なくてはならないはめになった、と いうことではないらしい)、2000年のPMF(Pacific Music Festival)の演奏を収めた非売品のCDが出てきたという。

いうことではないらしい)、2000年のPMF(Pacific Music Festival)の演奏を収めた非売品のCDが出てきたという。

「何でウチにあるのかさっぱりわからないんですけどんね」と、氏はドイツの田舎に愛想なく建つ、教会の物置の奥から、バッハの未知の自筆楽譜が見つかったかのように自慢げに言った。

「試しに聴いてみましたけど、なかなかいいですねぇ~」

そう語っている最中も焦点が定まらないうつろな瞳は、ダイヤルQ2で欲求不満の人妻のよがり声を聞いて(それがやらせとも気づかず)、いろんな光景を中空に投影鑑賞している危ない変態のようであった(安全な変態というのに出会ったことはないが)。

それにしても、なぜ氏の自宅にそんなものがあるのだろう?、というのはもっともな疑問である。

歴史的価値がある絵画や掛け軸や自筆譜なんかが、とんでもないところから発見されることがあるが、それに通ずるものがある。

果たして氏が合法的に入手したものなのだろうか?

それはともかく、そのCDを貸してくれた。

CDに収められているのは、2000年7月22日にKitaraで行なわれた公演で、指揮はシャルル・デュトワ、オーケストラはPMFオーケストラである。

曲はカーニスの「ムジカ・セレスティス」、ストラヴィンスキーのバレエ「ペトルーシュカ」(1911年オリジナル版)、ラヴェルの「ラ・ヴァルス」の3曲(当日はシマノフスキのヴァイオリン協奏曲第2番も演奏されたと記録に残っているが、CDでは割愛されている)。

アイゼンシュタイン氏は、このCDを私にもったいつけて渡そうとしたときに、「いやぁ、最初の弦楽四重奏曲がいいですね。カーニスっていいですね。弦楽四重奏曲って音が飛び交っていいですね」と、いいですねを3連発した。近くにイーデス・ハンソンがいたら、3回も呼び捨てにされたと、怒りを買うところだ。

「弦楽四重奏曲って音が飛び交う」という点に、私はちょっと意味不明さと、違和感と、反論しようというサド的欲求を感じたが、何せCDを貸していただく立場である。氏を傷つけないために「そうですね。飛びます!飛びますっ!ですよね」と、一応は答えて差し上げた。

そもそも私は、その数日前にカニ酢は食べたが、カーニスなる作曲家は知らなかった。

CDを聴いてみた。

カーニス(Aaron Jay Kernis 1960- アメリカ)の「ムジカ・セレスティス(Musica celestis)」。

アイゼンシュタイン氏は、この作品をきっぱりと弦楽四重奏と言っていたが、それは間違い。

「ムジカ・セレスティス」はカーニスの弦楽四重奏曲第1番(1990)の第2楽章を弦楽合奏用にアレンジした作品である。

それにしても、この作品を聴いてかなり衝撃を受けた。

この作曲家を(本人はまったく何も考えないで)私に教えてくれたアイゼンシュタイン氏に、素直に感謝したい。ありがとよっ!

曲はとても透明感で宗教的なもの。とにかく美しい(出だしはワーグナーの歌劇「ローエングリン」の第1幕前奏曲を想起させる響きである)。

色の異なる透明なガラスがゆっくりと重なりあい、新たな色を作り、そしてまた離れて1枚ずつの色を放つような響き。すべてがガラスでできているミルフィーユのようだ。食べたら口の中が血だらけになるだろうな……

冷涼ながらも甘美。中間部では階段を駆け上がるように忙しく、やや不協和的な響きになるものの、再び透明な響きが層を成し、聴き手(つまり私)はこの上ない慰撫を体験する。

こんな曲があったとは……

久しぶりに、すばらしい作曲家と新たな出会いをした。

こうやって新たに気に入った曲や作曲家を知ることは、なんと喜ばしいことだろう!

だからクラシック音楽を聴くのはやめられない。新しい出会いもクラシック音楽を聴く喜びだ。

だから、現代音楽も聴きましょう!無理にとは言いませんが……

カーニスはイエール大学でジョン・アダムズに作曲を師事した。1999年に弦楽四重奏曲第2番「ムジカ・インストゥルメンタリス」を発表し、それがピューリッツア賞を受賞したことから特に脚光を浴びるようになったという。

カーニスはイエール大学でジョン・アダムズに作曲を師事した。1999年に弦楽四重奏曲第2番「ムジカ・インストゥルメンタリス」を発表し、それがピューリッツア賞を受賞したことから特に脚光を浴びるようになったという。

なお、この年、2000年のPMFのレジデント・コンポーザーを務めた。

CDに収録されている「ペトルーシュカ」と「ラ・ヴァルス」もとても良い演奏。

ただ、「ペトルーシュカ」で、第3場と第4場の間のドラムのロールがないのはなぜだろう?

これまで聴いた1911年オリジナル版なるCD演奏でも、第3場と第4場の間にはドラム(小太鼓)の“つなぎ”がなかったことはないし、手元にあるスコアを掲載するが(NORTON CRITICAL SCORE。このスコアには1912年にベルリンで出版されたものを基本とし、その上で明らかなミスを修正している、との注記がある)、ここには小太鼓の連打がある。

CDに収められている、この日の演奏の無音状態はどういう事情によるものだったのだろうか?

December 2009

村上春樹の「シドニーのグリーン・ストリート」。

この短編は「中国行きのスロウ・ボート」(中公文庫)に収められている。初出は1982年12月の“海”の臨時増刊“子どもの宇宙”。

そして、この小説でも、村上春樹はクラシック音楽を登場させてくれている。 《「います」という札がかかっている時、僕はだいたい事務所のビニールのソファーに座ってビールを飲みながらグレン・グールドのレコードを聴いている。僕はグレン・グールドのピアノが大好きだ。グレン・グールドのレコードだけで三十八枚も持っている。

《「います」という札がかかっている時、僕はだいたい事務所のビニールのソファーに座ってビールを飲みながらグレン・グールドのレコードを聴いている。僕はグレン・グールドのピアノが大好きだ。グレン・グールドのレコードだけで三十八枚も持っている。

僕は朝いちばん、オートチェンジのプレーヤーにレコードを六枚ばかり載せ、えんえんとグレン・グールドを聴く。そして、ビールを飲む。グレン・グールドを聴くのにあきると、時々ビング・クロスビーの「ホワイト・クリスマス」をかける》

グレン・グールド(Glenn Gould 1932-82 カナダ)の熱狂的なファンである人は少なくない。20世紀最大のピアニストといわれるリヒテル(Sviatoslav Richter 1915-97 ソヴィエト)は、グールドのことを「バッハの最も偉大な演奏者」と語ったという。

グールドは1964年3月に行なわれたコンサートを最後に、ステージには一切姿を現さなくなった。演奏の一過性、そして演奏会の儀式化に疑問をもち、ラスト・コンサートのあとはレコード録音や放送の世界でのみ音楽活動を行なった。

彼のピアノ演奏は独特、あるいは一風変わっているというが、実は私はグールドのCDを1枚しか持っていないので、何とも言えない。

別にグールドを避けているのではない。ただ、何となく聴く必要性に迫られてこなかっただけだ。それに、凄いのかもしれないが、超個性的と言われる演奏にあえて接しようという興味もなかった。20年前、このCDをどういう経過で買ったのかも思い出せない。へんなのぉ~

ただ、その1枚にも、彼の特徴である、演奏に合わせた鼻歌を耳にすることができる。 そのCDは、1959年に録音されたバッハの作品集である。

そのCDは、1959年に録音されたバッハの作品集である。

収録されているのはパルティータBWV.825-830(1731出版)のなかの第4番二長調BWV.828、トッカータ ホ短調BWV.914(1708以前)、イタリア協奏曲ヘ長調BWV.971。

イタリア協奏曲(Italienisches Konzert)は、パルティータ ロ短調BWV.831(この曲はパルティータ第2番BWV.826の原型となる曲)とともに、クラヴィーア練習曲集第2巻(Klavierubung,2 teil)として1735年に刊行された。

個人的には、その昔、YAMAHAか何かのCFで使われていたのが記憶に残っている。

クラヴィーアの独奏曲にもかかわらず協奏曲と名が付けられているのは、バッハがチェンバロ1台で協奏曲のように楽器の対比の効果(強奏と弱奏)を試みたことによる。

Wikipediaによると、グールドはイタリア協奏曲を嫌っていたが、その録音は今日でも名盤とされている、という。

私が持っているCDは輸入盤で、Odysseyレーベルのものである。

ところで、「シドニーのグリーン・ストリート」には羊男と羊博士が登場する。「羊をめぐる冒険」と同じように。でも、こちらの羊男と羊博士は、相変わらず謎めいた存在ながらもコミカルに描かれている。

札幌の街は、いまやホワイト・ストリート。所によっては、であるが……

実は先週の土曜日、26日の朝から左足首から甲にかけて痛い。

痛みは日曜日にもっと強くなり、月曜日はさらに強くなり、火曜日は歩くのに支障があるため朝から鎮痛剤のロキソニンを飲んだ。

金曜日の夜といえば、遅くまでアイゼンシュタイン氏お抱えの歩兵団と飲んだ日だ。

その帰り道、酔っ払って足首をひねった可能性が高い。少なくとも仕事を終えて家路を急ぐトナカイに足を踏まれた可能性よりも、ひねった可能性の方が高い。問題はひねったかもしれないこと、トナカイに踏まれたかもしれないこと、あるいはその他の要因かもしれないこと(例えば歩兵団の誰かが私の足に毒矢を吹いた、など)、の記憶がぜーんぜんないことだ。

困ったちゃんなんだからぁ~、アタイったら。

でも、もしかすると痛風発作では、というのも頭をよぎった。

その疑念はいまでも捨てきれないが、痛風ならもっともっと痛むだろうし、歩くことなどできないだろう。そもそも、足の甲に尿酸の結晶がたまるとは考えにくい。

左足といえば、4~5年前に、ひざが痛んで立ち上がれないことがあった。

あれこそ、もしかすると痛風発作だったのかもしれない。

その話はめでたい正月にでも投稿することにしよう。

そして、水曜日となった今朝。

足の甲の痛みはだいぶ和らいだが、今度は左足のふくらはぎに痛みが走る。

きっと無理な歩き方をしたせいで、変な力がかかったのだろう。

やれやれ……

日曜日の朝8:00に「着信1件あり」という、ひねってるんだかひねってないんだか判断できないタイトルのメールが届いた。

最近しばらくは来ていなかったアダルト系メールである。

きっと8:00に一斉配信のセットをしてたんだろうな。

☆゜・:,。゜・:,。☆

初恋の人からの

・゜☆お手紙☆゜・

☆゜・:,。゜・:,。☆

あの時の事を覚えていますか?

貴方が忘れてしまっている思い出を少しばかり思い出してみませんか?

あの時の笑顔、声、恥ずかしくてうまく伝えられなかった気持ち。

今なら少し素直になれるのではないでしょうか?

入り口はこちら

↓過去に戻る↓

http://***********************

って内容。

こんなふうに、遠い昔の私の初恋のことまで心配してくれてありがとう。そんな感謝の気持ちを持ちつつ、私はサンデー・モーニングを観た次第。

私にとって、いったいいつが初恋になるのかわからないが、ふられて死んでやるぅ~と思ったほどの恋は、高校3年生のときであった。超一方方向ベクトル不可逆的恋愛である。でも、この場だから言っちゃうが、相手だって時折それらしき態度を見せて、純情な私の気持ちを煽ったのだ。

で、告白。

ちゃんと素直になりまして、それで告白。

即日判決。敗訴。

その日の夜、私はマーラーの交響曲第6番の第3楽章を繰り返し繰り返し聴いた。

なんかわからないけど、すっごく自分的には青春っぽいことをしたものだと思う。

当時鉄道ファンだった私は、特急列車にひいてもらおうと、翌朝岩見沢の方まで行ったが、その日からダイヤ改正。予定していた死のポイントにたどり着く前に、目的の極楽列車は、とぼとぼと線路わきの道路を歩く私を追い抜いて行った。ダイヤ改正によって、運行時間が早まっていたのだ。

はいはい、おとなしく帰ります。家に。

それから数日は、食事も喉に通らず、廃人化。

受験生として真剣みが足りないと、事情もしらないくせに廃人と化した私にケチをつけた古典の教諭め!おいらは理系。古典なんか関係ないわい。

そんな日々を送りつつ3カ月ほど経った12月。

以前にも書いたが、NHK-TVでベルリオーズの「幻想交響曲」が放送された。

指揮はフリューベック・デ・ブルゴス。

この演奏は心に浸みわたった。

音楽を聴いて、ベルリオーズが描いた、好きな女性に憧れる気持ち、嫉妬心、そして寂しさや復讐心が、まるで動画を観るかのように理解できた。というのも、描かれている内容の字幕テロップが画面に出ていたからだ。

でも、私は幻想交響曲で救われた。

立ち直った。45%ほど。

それからというもの、私は様々な演奏を聴いてきた。おそらく、私の鑑賞歴のなかで、1つの楽曲でいちばん多種の演奏を聴いてきたのが幻想交響曲である。

そして、その続編がある。

幻想交響曲で自分をふった女性(シェイクスピア劇の女優、ハリエット・スミスソン)を魔女に仕立て上げたが(最初は売春婦にしようとしたらしい)、ベルリオーズはそれだけで満足しなかったのだ。このしつこさが素敵。 続編は「抒情的独白劇『レリオ』、または生への回帰」Op.14bisである。

続編は「抒情的独白劇『レリオ』、または生への回帰」Op.14bisである。

原題は、Lelio,ou Le retour a la vie。

この曲は幻想交響曲の続編として、幻想交響曲の改訂版とともに1832年に初演された(作曲は1831-32)。1人の演技者(レリオ役)、テノール、バスの各独唱者、合唱、ピアノ、オーケストラという編成。合唱団は360人が要求される。詞はゲーテの作品をもとに、ベルリオーズとA.デュポワによって作られた。

作曲者によれば、「レリオ」は幻想交響曲で描かれた芸術家がつらい体験を乗り越えて生へ復帰するものを描いたもので、幻想交響曲のあとに演奏されるよう指示されている。

ただし、編成上の問題などから、演奏機会には恵まれていない。

全体を構成するどの曲も、なかなか魅力的なのに残念である。

レリオがあーだこーだと長いセリフを語るが、その合間合間に曲が演奏される。曲は全部で以下の6曲。

1. 漁師 - ゲーテのバラード

2. 亡霊の合唱

3. 山賊の歌

4. よろこびの歌

5. エオリアン・ハープの思い出

6. シェイクスピアの「テンペスト」による幻想曲 第1曲のなかに、幻想交響曲に出てきた固定楽想、すなわち「恋人の主題」が現れるが、そのあとは曲の最後の部分で再び「恋人の主題」が奏される。

第1曲のなかに、幻想交響曲に出てきた固定楽想、すなわち「恋人の主題」が現れるが、そのあとは曲の最後の部分で再び「恋人の主題」が奏される。

そしてレリオはこうつぶやく。「アンコール、アンコール、永遠に!」(掲載譜。このスコアはKALMUS社のもの)

これは感動的というか、かなりストーカーっぽいっていうか、狂気というか、大げさというか……

しかし、この曲の初演後、ついにベルリオーズはスミスソンと結婚することになる。

音楽によるプロポーズ(?)大作戦は、大成功に終わったのだ。

が、結婚生活は順調にいかなかった。 数年で破綻したのである。

数年で破綻したのである。

病的なほどに憧れた女性への理想と現実。おそらくは、ベルリオーズが彼女をあまりにも美化してとらえていたのだろう。家計は苦しく、言葉の壁もあり、またベルリオーズはこともあろうにマリー・レチオという愛人を作った。

CDではブーレーズ指揮ロンドン響、同合唱団による演奏のものをお薦めしたいのだが、現在は入手困難なよう(1967年録音。ソニー・クラシカル)。

そこで、入手しやすいCDとして、インバル/フランクフルト放送響のDENON盤をあげておく。幻想交響曲との2枚組だが、この幻想交響曲の演奏、あまり私の好みではない。鐘の音も気に入らない。森の鍛冶屋みたいだ。

私を死まで追いやろうとしたほどの、あの女の子は今どんな風貌になっているのだろう?

いや、全然会ってみたいとは思わないけど……

先日私は「のだめカンタービレ」の映画を観に行った(既に報告済み)。

映画が始まってほどなく、聴き覚えのある、というよりも良く耳になじんでいる管弦楽のメロディーが流れてきた(未報告の新たな事実)。

それは、オーケストラのコンサート場面やリハ風景で演奏されているのではなく、画面を盛り上げるための効果音楽として使われていたのだが、その曲が何だったかさっぱり思い出せない(深まる疑惑)。

ヤナーチェクだったろうか、コダーイだったろうか、それともチャイコフスキーのバレエの一節だったろうか……、その民族色あふれる曲を頭の中で何度も反復してみるのだが、曲名を思い出せそうで思い出せない(情報の曖昧さ)。

頭の中の反復は、目の前でどんどんと進んでいく映画の影響によってミニマル化され、ずれ、原型をとどめなくなり、私は「もういいや」とあきらめる以外なかった(迷宮入り)。

ところがその少しあとに、同じように背景音楽で「ソルヴェイグの歌」が使われた。

アタイのニューロンが活性化し、「たぶんさっきの曲も『ペール・ギュント』だ」とひらめき、それが「アラビアの踊り」であることに思い至った。

考えてみれば、かなりの年にわたって「ペール・ギュント」を聴いてなかった。

名曲というか、ポピュラーな音楽なのに……

グリーグ(Edvard Hagerup Grieg 1843-1907 ノルウェー)の代表作である、「ペール・ギュント(Peer Gynt)」(1874-75)。

イプセンの劇のための23曲から成る付随音楽であるが、その後4曲ずつの2つの組曲が作曲者によって作られ、多くの場合は組曲版が聴かれる。

第1組曲Op.46(1888)は、クラシック音楽の入門曲としても有名。「朝」、「オーゼの死」、「アニトラの踊り」、「山の魔王の宮殿にて」のどれもがよく知られている。

第2組曲Op.55(1891)は第1組曲ほど有名ではないものの、特に第4曲の「ソルヴェイグの歌」はCFなどでも使われる曲。「花嫁の略奪―イングリードの嘆き」、「アラビアの踊り」、「ペール・ギュントの帰郷―海岸でのあらしの夕べ」、「ソルヴェイグの歌」から成る。

でも、どうして私はこの曲に親しめないのだろう。

「どうせ耳触りが良いだけの二流作品だ」とか思っているわけではない。

今回、「のだめカンタービレ」で「アラビアの踊り」が耳に飛び込んできたとき、「おぉ、なかなか良い曲だ」と正直思ったのだ。誰によるものか知らないが、演奏もいきいきとしていて良かった(昨日CDショップで確認したが、「のだめ」のサウンド・トラックCDには、「ペール・ギュント」は収められていない)。

H.C.ショーンバーグによれば、《サン=サーンスと同様に、グリーグのこうむっている迷惑の一つは、彼が主として最悪の作品によって有名になっていることである。―たとえば「ペール・ギュント」、甘ったるい「抒情組曲」の中のいくつかの曲、「ノルウェー舞曲」などがそれだ》(「大作曲家の生涯」:共同通信社)、ということなのだが、私にとっては、たとえそれが事実だとしても、ここまで「ペール・ギュント」を遠ざける原因にはなっていないはずだ。

とすれば、本当の原因は何か?

もしかすると演奏かもしれない、と疑い始めた次第。 考えてみれば、この曲(組曲版)は生では一度聴いただけ。LP時代にはオッド・グリュナー・ヘッゲなる指揮者によるオスロ・フィルの演奏(RCA)、CDではスメターチェク指揮プラハ響(スプラフォン)のもの1枚だけ。つまり、3種の演奏しか耳にしてこなかった。

考えてみれば、この曲(組曲版)は生では一度聴いただけ。LP時代にはオッド・グリュナー・ヘッゲなる指揮者によるオスロ・フィルの演奏(RCA)、CDではスメターチェク指揮プラハ響(スプラフォン)のもの1枚だけ。つまり、3種の演奏しか耳にしてこなかった。

しかも、LPやCDは数回聴いただけで棚の装飾として並べられていたようなものだ。

そこで別なCDを買ってみた。金曜日、アイゼンシュタイン氏と会う前に。

パーヴォ・ヤルヴィ指揮エストニア国立響他による演奏のCD(組曲版ではなく、付随音楽の抜粋。20曲が収録されている)。ヤルヴィ盤を選んだ深い根拠はない。カラヤン盤は買いたくなかったのと、ナクソス盤はちょいと冒険しすぎるかなと思い、消去法でヤルヴィ盤となったのだ(2004年録音。EMI-ヴァージン・クラシックス)。 すると……なかなか聴いていて楽しい曲じゃないか!

すると……なかなか聴いていて楽しい曲じゃないか!

これまで、「あ~ぁ、かったるい」と感じていた曲が、こんなにも違うなんて!

つまり、今まで聴いたことがある演奏が、良くなかったってことだ。

ヘッゲのときは私が持っていたステレオ装置の問題もあるので(装置って言うよりも、まだポータブル・プレーヤーを使っていた)何とも言えないが、スメターチェクの演奏はいったい何なんだろう?なんであんなに退屈するんだろう?

スメターチェクは悪い指揮者ではないはずだ。高く評価する人もいる。

たまたまスプラフォンへの録音の時(1976年)は演奏が上手くいかなかったのだろうか?

それとも、スプラフォン自体の音作りが悪いのか?(そのような気がする)

ヤルヴィに比べると、スメターチェクの演奏はオーケストラの音がこじんまりしすぎているのだ(音場も平板で奥行き、つまり立体感が不足している)。

「のだめ」のおかげで、「ペール・ギュント」を再発見させてもらった。

その「ペール・ギュント」だが、主人公ペール・ギュントの冒険物語。

ある日、ペール・ギュントは婚約者のソルヴェイグを残したまま突然ノルウェーを去り、モロッコやアラビアを旅して歩く。しかし、一向にうだつがあがらない。ついにアメリカで巨万の富を手に入れ故郷に帰ろうとするが、彼が乗った船は難破。結局、ノルウェーに帰った時には、出た時と同じように無一文となる。故郷では白髪になってしまっているソルヴェイグが彼の帰りを待っており、最後は彼女の膝を枕にして息を引き取る。

この波乱万丈というか、ちょっとイカレている男の冒険談だから、そもそもあまり優等生っぽく演奏するべきではないのだと思う。「良い子のためのクラシック音楽」的な演奏に、私も騙されていたのかもしれない。

ついでに言っておくと、第1組曲の第2曲目「オーゼの死」を聴くと、私はコーニッシュ(William Cornysh 1460代?-1523 イギリス)の「ああ、やさしいロビン(Ah,Robyn,gentyl)」を思い出してしまう。

「のだめ」と言えば、ベートーヴェンの交響曲第7番が全編を通じてテーマ音楽として使われている。「のだめ」のおかげで、愛称なしのベートーヴェンのこの交響曲がすっかりポピュラーになった。

でも、それに便乗してか、第7番を使ったTV-CFがいくつも作られ流れている。

そんな安直なマネしないで、選曲についてもう少しひねって考えてみれば?って言いたくなる。

金曜日、私はアイゼンシュタイン氏に、2月に行われる札響定期演奏会のA日程(金曜日公演)のチケットをプレゼントした。

この日はショスタコーヴィチの交響曲第8番が演奏されるのだ(指揮は高関健)。札響がこの交響曲を取り上げるのは初めて。私はA日程、B日程の2日連続で聴きに行く。

アイゼンシュタイン氏は私のブログ記事を読んで、ショスタコのジャズ組曲のCDを買ったという、ふだんでは想像できないような機敏な反応をした。

別に氏がショスタコを好きなわけではないが(氏の上司のベリンスキー侯爵はショスタコが好きだと言うが、ショスタコ検定試験をまだ行なっていないのでどの程度なのかは現時点で不明である)、8番という名曲を生で聴いてもらいたいと思ったのだ。

「アイゼンシュタインさん、2月26日の夜は空いてますか?」

氏は手帳も何も確認せずに即レスで答えた。

「空いてます!」

「では、このチケットを差し上げます」

「なんですか?」

「札響定期のチケットです。ショスタコーヴィチの交響曲第8番が演奏されます。ぜひアイゼンシュタインさんにも聴いていただきたいのです」

「へぇ〜、ショスタコーヴィチの交響曲第8番ですかぁ〜っ、へぇ〜、すっごぉ〜い」

「聴いたことがおありなんですか?」

「ありませんっ!」、

ということである。

「でも、その、ありがたいんですが、私1人で行けと?」

「私も行きます」

「あぁ、よかった」

氏は、チベットの山奥への1人で出張せよ、と突然命じられたかのような不安にかられていたのだった。

あとは、演奏会の日にちが近づいたら、おやつは持って来ないこと、もちろんバナナもだめ、後ろの人に迷惑をかけるから下に載せたCDジャケットのサティがかぶっているような帽子はかぶって来ないこと、などの些細な注意を与えればよいだろう。

そのサティ。

音楽之友社の「大作曲家の肖像と生涯」では、サティのことをこう書いている。

《大手スーパーマーケット。前身はニチイ》

ウソですってばぁ、オクサン!

サティって作曲家のサティ(Erik Satie 1866-1925)のことである。

《芸術家のなかには変り者が少なくない。然し変り者であることにおいてフランス近代音楽家中でサティーの右にでる人物はいない。いやむしろ彼は全フランス音楽史を通じて最大の変り者であるかも知れない。

第一に彼は皮肉屋で冷笑を事とし孤高を好む。次に彼は常に満々たる反抗心といたずら気を持ち、わがまま者であり、その思想、言行には人の意表に出でた端倪すべからざるものがある。さらには彼は子供のように単純で、率直で無邪気で、そのためかえって事物の本質を掴み、感じ取る直観力と直覚力を持っている。……》

なんだかひどく昔の文書に出会った感じがする。

これが「クラシック音楽作品名辞典」(三省堂)になると、次のようになる。

《20世紀フランス音楽の出発点において特異な立場にある作曲家。その作品および行動は伝統から逸脱しており、反アカデミズム、反ロマン主義を貫いた。中心をなす作品はピアノ曲である。初期の作品では機能和声を無視する大胆な手法を試み、ドビュッシー、ラヴェルにも影響をあたえたが、その後の作品は、表題の風刺性とともに、何ものにもとらわれない純粋な音楽的感性の奔放な表現を追求し、ダダイズムに接近、第1次大戦後の「6人組」や、彼の信奉者の集まりである「アルクイユ派」に多大の影響を残した》

すっきりしますね。こちらの方が。

そのサティが再評価されるようになったのは、実はそれほど前のことではない。ここ20年ほどで急速に広く名が知られるようになったんじゃないだろうか? おそらく彼の作品の中でも、特に知られているのが「3つのジムノペディ(3 Gymnopedies)」(1888)であろう。

おそらく彼の作品の中でも、特に知られているのが「3つのジムノペディ(3 Gymnopedies)」(1888)であろう。

ジムノペディというのは、古代スパルタのディオニュソス祭で、戦没した勇士を悼む時の裸の踊りのことである。

ドビュッシーはこの1番と3番を1895年頃に管弦楽編曲しており、そのせいもあって有名になった(管弦楽編曲版の第1番が原曲の第3番で、第3番が原曲の第1番である)。

ただ、ジムノペディに関してはピアノ原曲版を聴くことを私はお薦めしたい。

この曲、楽譜を見てもとてもシンプル。

しかし、出てくる和音は独特の美しさを持っている。

浮かんでは消えていくふんわりした音……

まさに独特の世界である。

私が好んで聴いている演奏はラインベルト・デ・レーウのピアノによるCD。1977年録音。フィリップス。

この演奏がまた独特。

気負いがないというよりも、気が入ってないんじゃないかという演奏。

本当にピアニストが弾いてるの?とさえ思ってしまうような、ゆったりとした進行。

要するに、一聴すると、「この人、下手なんじゃない?」っていう演奏なのだ。

ところが、何度か聴いているうちに病みつきになってしまう。

私は疲れている。

ひどく疲れている。

今、仮に裸のまま外へ出たとしても、絶え間なく襲ってくる睡魔に負けて、この美しい顔立ちのまま凍死してしまうに違いない。

結局、家に帰りついたのは午前2時だった。

日本は2時間も前にクリスマスを終えていたのだ。

ふだんなら、22時には眠りにつかなければ起きていられない体質なのだ(だから自ずと22時には寝てしまうのだ)。

だが、昨夜は“ふだん”ではなかった。

アイゼンシュタイン氏は時間の経過とともに、花王のバブを浴槽に投入した直後の泡のように、元気をクレッシェンドで発散し続けた。最後はサン=サーンスの「死の舞踏」の最後の一音が消えていくように力尽きることを期待したのだが、テンションは上がりっぱなし……。いかにその日の昼間は力を抜いて過ごしたかがわかる。

アイゼンシュタイン氏と行った店は、狸小路6丁目にあるちょっと風変わりな居酒屋。私は初めて。氏の案内で訪れた。

料理の味は良かった。店の女の子2人の感じも良かった。

が、そこの女店主の不愛想さは良くなかった。

いや、彼女がいつも不愛想というわけではないことは、私にもすぐにわかった。

というのも、別な客には砕け散ってしまうのではないかと思えるほどの笑顔を振りまいていたからだ。砕け散ってしまえぇ~。

ここで三段論法により1つの仮説が成立する。

1. 彼女は常連客にはとても愛想が良い。

2. 私たちには愛想が良くない。

3. つまり、アイゼンシュタイン氏は通りすがりの客だ。

まっ、いずれにしても、こういう店は常連客にとってはとっても楽しくくつろげるのだろうけど、そうでない私のような者にとっては、初めて行った個人病院の待合室で延々と待たされるときと同じような気分になる。

そんな環境の中、肉そぼろがかかったふろふき大根を食べながら、氏は私に言った(崩れたそぼろは嘔吐物のように見えた)。

「今日はファルケとアルフレッドもどこかで飲んでおりまして、2軒目でMUUSANとぜひご一緒できれば、と言っておりました」

「そうですか。それは光栄です。実はエリザベートからメールが来まして、今日、アイゼンシュタインさんと飲むなら、また私もご一緒したいと、心にもないことを書いておりました」

「本当ですか?」

「心にもないというところは、特に本当です。もう少し丁寧に申し上げるならば、『年内にもう一度MUUSANと話がしたい』という申し出がありまして、『残念ですが25日の私はアイゼンシュタイン氏に身をまかすことになりました。ですから、お会いできるとしたらこの日しかなかったのですが、年内はもう無理ということです』と、お答えしたわけです。そしたら、『アイゼンシュタインさんと一緒に合流しましょう。氏のことは私にまかせて。ウ〇コネタでぶっとばしますから』ということになったのです。何を言いたいかというと、エリザベートが行っているスナックにファルケとアルフレッドを呼びましょう」

「とても長い話で全部は理解できなかったような気が自分でもしないでもないですが、とりあえず2人がいまどこで飲んでいるか電話してみます」

アイゼンシュタインはアルフレッドに電話した。

すると、まだ2人は会社で仕事をしていた(いや、仕事はしていなかったろう。ただ、会社でヌターっとしていたのだろう。アイゼンの野郎、早く連絡よこせよって思いながら)。

つまり、アイゼンシュタインの思い込みは間違いで、2人は呼び出しの電話のために会社で待機していたのだ。まるで消防士のように。

私は氏の電話の横から口をはさんだ。「7分以内にこの店に来てもらいましょう」

「MUUSANが6分以内においで、と言っている。待ってるから」

氏は、勝手に1分を差し引いて相手に伝えた。

2人がやって来たのは9分後だった。消防士だったら、駆け付けたときには燃え尽きた家の焼跡を眺めるはめになったろう。

こうして1軒目の第2部が始まったのだが、そのころにはアイゼンシュタイン氏と私はけっこうビールを飲んでいて、これ以上長居はしたくなかった。

日本酒を飲みながら生ガキを美味しそうにほおばるファルケ氏―その表情は広大な砂漠の中をさまよい歩いた末、突如地面から1本の水道管が立ちあがっているのを発見した夢をみている泥酔者ように幸福感に満ちていた―には悪いが、15分以内にすべての飲み食いを終了しなさいと要求し、次のスナックへ向かった。

狸小路からポールタウンに下りて、すすきのまで地下通路を歩く4人の男。酔っていて周囲をよく見ていなかったが、きっと私たちはどこかの弦楽四重奏団の一団というよりは、玉川カルテットのように見られていただろう。いや、本当は誰も我々になんて注意は払っていなかったんだけど。

すすきのにつき、目的のスナックに行く。

やはり店は混んでいた。

予約をしておいてよかった。

こういうことに対しては、私は準備周到なのだ。予約なしで行くような不確実性を嫌う。ましてや昨日は今年最後の金曜日で給料日という悪条件が(すすきのにとっては好条件が)重なっているのだ。

ファルケとアルフレッドがエリザベートと「はじめまして」の挨拶をした。こうして5人になった。

アルフレッドとファルケとアイゼンシュタインと私MUUSANがヴァイオリン属の楽器をたしなみ、エリザベートの手が尻を拭くだけではなくピアノでも弾けたなら、ピアノ五重奏曲を演奏できる態勢になった。その条件を1つも満たせないほど、5人が役立たずなのが不思議なくらいだ。

アイゼンシュタイン氏は、店がこんなに混んでいるのにいきなりカラオケを入れた。

入れて1番を歌い、マイクを他に回そうとする。

きっと会社でも、このように仕事を途中で他人に押し付けるに違いない。

私は基本的には歌わない。応用的には歌うが、それは店に他の客がいないことと、一緒に行ったメンバーが私よりも歌が下手な場合に限る。そういう機会はほぼ皆無である。

店の女の子が来て話に加わる。Aさんが来たり、Rちゃんが来たり、H美さんが来たり、店の混乱のせいで、女の子も回転寿司状態だ。テーブルを回り続けてネタが乾いてしまわないかと心配だ。このように入れ替わりもあるが、基本的は6人の一隊となった。六重奏曲が演奏できる態勢になった。人数だけは。

アルフレッドはエリザベートにウ〇コ話の真偽のほどを確かめている。中和滴定実験が果たして正確に行なわれたか検証する化学者のような深刻な顔つきで。

「ホントで~す。もっとすごい話もあるんだから。あっ、今日は逆にベンピで全然出てないけど」

エリザベートはウン〇ネタになると、フンコロガシのように元気になる。

アイゼンシュタイン氏の話は、いつものように位相のずれを生じ始め、リズムがかみ合わなくなり、繰り返しが多くなってくる。まるでミニマル・ミュージックだ。

「むか、むか、むかし、むかしで、すねぇ……」

一応、私は応えてあげる。

「はいはい、おじいさんは山に柴刈りに行ったんですよね……」

「そっ、そっ、そうな、んですよ。ね、えーと、えーと、エ、エリ……エリ、エリ・エリ・サバクタニさん、ん、ふふっ、ヒック」

エリザベートの名前を忘れ、十字架上のキリストの言葉を放つ始末だ(一部欠落しているが)。

エリザベートが、「今日は、私、MUUSANをお持ち帰りするぅ~!」と、氏を煽る。

氏は寂しげな顔をする。

なんで私が、アイゼンシュタイン氏の嫉妬に満ちた奪い合いの当事者に祭り上げられなきゃなたないんだ。

お持ち帰りって、オレはハンバーガーじゃないんだぞ。

おやおや、アルフレッドは別なグループの客の男性とカラオケに合わせて踊り始めている。

アイゼンシュタイン氏はしつこく私に歌えと要求する。

位相のずれ、繰り返しの連続、それにしつこさがエッセンスとして加わる。

人間ミニマル・ミュージックだ。

しょうがない。ということで、私は松山千春の「長い夜」を歌った。

その後、この日の夜が本当に長くなったのは、冒頭に述べたとおりである。

エリザベートも、まるで女の子であるかのように中森明菜の歌を歌っていた。

アイゼンシュタイン氏も自分で歌を入れては、途中でアルフレッドにマイクを放り出す。

しばらく声が聞えないと思っていたファルケは、訓練で疲れ果てて、帰りのトラックの荷台に座り込んだまま寝入ったしまった陸上自衛隊員のように、隅の方でありがたく寝ているではないか!

そんなこんなでカオス的店内。 だから、スティーヴ・ライヒ(Steve Reich 1936- アメリカ)の「六重奏曲(Sextet)」(1984-85)。

だから、スティーヴ・ライヒ(Steve Reich 1936- アメリカ)の「六重奏曲(Sextet)」(1984-85)。

この曲は1984年の初演時には「打楽器と鍵盤楽器のための音楽」というタイトルだったが、初演後に改訂が施され曲名も「六重奏曲」に変えられた。編成は打楽器群とピアノと電子オルガン。

構造的には前作となる「砂漠の音楽」に似ている。

この日の夜のように、この作品はミニマル・ミュージックという音楽ジャンル共通の、ズレと反復によって時間感覚の喪失を、聴く者に生じさせる。

CDはライヒ自身他のメンバーによるものを。1986年録音。ノンサッチ。

でも、これ、なんだか廃盤みたい……

家の近くでタクシーを下りて空を見上げると、オリオン座の3つ星は、すでに西の空で水平状態に並んでいた。

日の出が遅い季節で良かった……って問題じゃない!

ご存知のように、今日はクリスマスである。

色気づいた子猫たちはいちゃつくのだろう、たぶん。金曜日だし……

イヴである昨日の朝、私は通勤の際にバッハのクリスマス・オラトリオを聴いた。けっこうミーハーである。

帰りはマーラーの交響曲第4番の前半を聴いた。第4交響曲がクリスマスに関係するわけじゃないが、鈴が鳴る(←説明になっていない)。

そして今日。

でも私は、こんな夜にアイゼンシュタイン氏と食事をしなければならない。

“聖”というよりは限りなく“俗”に近い、いや“俗”の化身とも言えるアイゼンシュタイン氏と今宵、時間を共に過ごさなければならない。

いやぁ~ん。痛いことしないでねっ!

10日ほど前。「年内にあと一度、ぜひとも一杯お付き合い願いませんか?」と、誘われたのだ。過去をひも解いてみても、一杯で終わった試しなんかないくせに、大嘘つきだ。

しかし、私にも予定がつまっている。

「ありがたいお話ですけど、年内は無理です」と、私は断った。

このとき、確かに私は嘘をついたことを認める。“ありがたい”なんて、これっぽっちも思っていなかったのだ。

でも、私の言葉を聞いて―ふつうなら十分に予測可能な常識的回答だと思うのだが―、氏は不意打ちを食らったハロウィンのパンプキンみたいな寂しげな顔をした。その瞳は焼かれる前のアジの干物の目の玉のようだった。

ファルケとアルフレッドもその場にいたが、『あぁ、かわいそうなMUUSAN』という困惑と、『こっちに飛び火しなくて良かった』という安堵感が、ミックスナッツのように混ざり合って伝わってきた。

彼らを犠牲者にするわけにはいかない。

いや、別にしてもいいんだけど、私には彼らを生贄として指名する権限はないのだ。

わかった、わかった。

飲みますよ。飲みゃあいいんでしょ。

「わかりました。でも、私の現段階における予定の入っていない夜は24日か25日しかないのです」(現段階と言ったのは、3分後に「やっぱり別な予定が入りました」と逃避可能にするための予防措置である)。

氏はクリスマスツリーの電飾のように目を輝かせて言った。

「じゃあ、24日にしましょう!」

「ちょ、ちょっと待ってください。予定は入っていませんが、この日はクリスマス・イヴです。こんな日はまっすぐ帰った方がいいでしょう。それとも、私が珍しく早く帰宅したら、妻の方がどこかに出かけて家は真っ暗だったってこともある、と言いたいのですか?」

「ヒャッ、ヒャッ!そうなると面白いですね」。

ヒャッヒャッと喘息の甲殻類のように笑わないでくれ、アイゼンシュタイン。

「面白いかもしれませんが、私は24日は早く帰ります。その日は神父が仏壇を拝みに来ることになっているんです」

氏は球が切れたツリーの電飾のように目の生気を失って言った。

「そうですか……その場合のお布施はいかほどで?」

「いえ、完璧な冗談です。お願いですからすぐに気づいてください」

「何に?」

「もういいです。アーメン」

「あっ、そういえば美味しいタンメンの店を見つけたのですが、」

ということで、まともな会話が“風前の灯”化してきたので、私は「これ以上口を開けるな」と目で彼を威嚇して言った。

「25日ならお付き合いできます」

「じゃっ、25日にしましょう」

なんだよ。24日にこだわってないなら最初に言ってよ……

でもなぁ、クリスマス当日の夜に男2人で飲み会かぁ。

単身赴任していたときだって、12月24日と25日はきちんと家に帰って、寂しげに音楽を聴いてた。その方がずっと幸せで常識的な行いだったような気がする。

アイゼンシュタイン氏は店の手配もしてくれているという。

クリスマスにふさわしい雰囲気の、例えばテーブルにキャンドルが置かれていて店内が薄暗いフレンチ・ディナー、なんかは相当気持ち悪いから勘弁して欲しい。

だからといって、ちゃんこ鍋とかもつ鍋も嫌だ。

氏はどういう価値観から店を選んでいるんだろうか、と考えると、私の気持ちは妙に不安定になる。ラヴェルの弦楽四重奏曲のように……

ラヴェル(Maurice Ravel 1875-1937 フランス)の弦楽四重奏曲ヘ長調(1902-03)は、昔NHK-FMのクラシック番組のオープニングに使われていたことで知った。その番組が何だったか覚えていないが、夜遅くの、あまりリスナーは多くないような時間帯だったような気がする(まったく記憶違いかも知れない。でも朝からの番組ではなかったはずだ)。

前の番組(たぶん時報かニュース)が終り、この曲の第1楽章が流れ始めると、優雅な気分というよりは、私はどちらかと言うと投げやりで寂しい気分になったものだ。実はとっても優しげな曲なんだけど……

でも私には、「明日数学の授業で当たらなきゃいいな」みたいな、穏やかだけどじわじわとクジャクの羽で脇腹を攻められるような苦痛……

全曲を聴いたのはもっとあとになってからだが、第1楽章のみならず全4楽章を通じても、その印象は変わらなかった。

「さすが循環形式」、、、って観点がずれてるかな……

でも、この作品、傑作には間違いない。

その証拠に、聴くと必ずそのころの漠然とした不安が呼び起こされるのに、それでも発作的に聴きたくなる。

アイゼンシュタイン氏よ、今の私の気分はヘ長調なのだよ。

クジャクの羽なんだよ。

「いやぁ~ん、もうやめてぇぇぇ~、堪忍よぉぉぉぉ~っ!」なんだよ。

この作品の10年前の1893年に弦楽四重奏曲(ト短調Op.10)を書いたドビュッシー(Claude Achille Debussy 1862-1918)は、ラヴェルの弦楽四重奏曲に賛辞を送ったと言われているが、ラヴェルはドビュッシーの意見に従わずにその後に手を入れている。 私が最近聴いているのはメロス弦楽四重奏団の演奏によるCD。1979年の録音(グラモフォン)。カップリングは定番の組合せのドビュッシーの弦楽四重奏曲。

私が最近聴いているのはメロス弦楽四重奏団の演奏によるCD。1979年の録音(グラモフォン)。カップリングは定番の組合せのドビュッシーの弦楽四重奏曲。

この演奏は健康的な色気がある。だから私も、過去のよろしくない気分をあまり思い出さずにすむ。

アイゼンシュタインよ、弦楽四重奏曲のCDの場合はラヴェルとドビュッシーがカップルになることが多いんだよ。

でも、どうして僕たちは今夜、よりによって2人で過ごさなきゃいけないんだろいうね?いや、悪いとは言ってない。ただの素朴な疑問……

そうそう、メロスって言えば「走れメロス」を思い起こす。。

私は中学の国語の教科書に載っていたので読んだことがあるが、一生懸命走ったということと、目的地に着いた時にほとんど全裸だったということしか覚えていない。

アイゼンシュタイン氏は「走れメロス」を読んだことがあるのだろうか?

いや、聞いてみないことにしよう。

どうせ「放てエロス」とか言うに決まってる。

そうそう、店を予約したのはわかったけど、いったいどこなのかちゃんと連絡欲しいなぁ……

この数日で雪が積もり、外はすっかり冬景色になってしまった。

そりゃ、外ではなく家の中が冬景色になってしまうよりは自然なことであるが(ただし精神的には冬景色を通りこして第24次氷河期に入っているような気がする。当家は)、それでも長い冬の始まりだと思うと心が和む、いや、すさむ。

この雪で、オープンできないと困っていたスキー場の経営者はほっとしているだろうし、サンタクロースのそりが滑らないのではと不安になっていた世の中の穢れを知らない子供たちは、もっと大きなプレゼントを頼むことにしようと変更を目論んだことだろう。

冬らしさが随所にみられるのだが、おとといの出勤途中は、純白とまでは言えないが、白くなった空き地で、カラスが楽しそうに飛び跳ねていた。

が、よく見ると、それはペンギンだった! (←決して信じないでください)

駅に着いたら、私は衝動的にクールミント・ガムを買ってしまった。

ということで、ヴォーン=ウィリアムズの「南極交響曲(Sinfonia antartica)」である。

彼の交響曲の通し番号では、第7番となる。作曲は1949~52年。

この交響曲は、ヴォーン=ウィリアムズ(Ralph Vaughan Williams 1872-1958 イギリス)が1948年に書いた、映画「南極のスコット(Scott of Antarctic)」のための音楽を素材にして改編したもの。

映画「南極のスコット」は、なぜか南極大陸に住み続けることになった孤高の老人スコットとペンギンたちとの温かな心の触れ合いを描いた作品、ではなくて、1912年に南極に到達したスコット隊長が、帰路は吹雪に襲われ、隊員たちとともに凍死した、という事実を描いた映画である(らしい)。

交響曲の方は、このストーリーを追っているのではなく、探検隊の人々の心理を描写していると言われる。

曲は5つの楽章から成り、各楽章の最初には、シェリーの詩、聖書の詩篇の第104章、コールリッジの詩、ダンの詩、スコット隊長の日記の最後の一節が書かれている。

シェリーとかコールリッジとかダンのことは、皆さんご存じだろうか?

私は知らない。

聞いたことがあるのは、ダンぐらいだ。ウルトラセブンの人間時の源氏名ダン……

楽器編成は拡大させた打楽器群を伴うオーケストラ(ピアノ、オルガン、チェレスタ、ハープを含む)のほかに、ナレーター、ソプラノ独唱、女声合唱となっている。

ところで、南極大陸は英語でAntarcticaである。「南極の」ならばantarcticである。

ところが、この交響曲第7番のタイトルはSinfonia antarticaで、cが抜けている。

この点について、ハロルド・C・ショーンバーグは「大作曲家の生涯」(共同通信社)のなかで、相変わらずちょっぴり意地悪っぽく次のように書いている。

《「交響曲第7番シンフォニア・アンタルティカ」(Antarctica=南極大陸=とは書かれていない)は、ヴォーン=ウィリアムズが自作の映画音楽「南極のスコット」を交響曲に作り直したものである》

まあ、なんと言いましょうか、アンタルティカなる架空の世界を描いてると言いたいようにも解釈できます。そうなのかもしれませんが、私にはわかりません。

ああ、桃源郷……

Sinfonia antarticaはイタリア語である。イタリア語では南極のことをどう書くのだろうか?

antarticaという単語はないのだろうか? 私が聴いているCDはボールト指揮ロンドン・フィル他のメンバーによる演奏のもの。1969年録音。EMI。ヴォーン=ウィリアムズの交響曲全集である。

私が聴いているCDはボールト指揮ロンドン・フィル他のメンバーによる演奏のもの。1969年録音。EMI。ヴォーン=ウィリアムズの交響曲全集である。

そのヴォーン=ウィリアムズだが、ほぼ同世代のイギリスの作曲家エルガー(1857-1934)が近年再評価されてきているのに対し、今のところその動きは見られない。

今後、評価がどう変わっていくかが気になる作曲家ではある。

話はバックギアに入って、昨日の記事の中で間違った記述をしてしまった。

〇〇(と多少悪意をもって書いた)の「とろろ」話のことだが、私の記憶違いだった。

〇〇は定食屋で「とろろ」を「トトロ」と間違えたのではなかったのだ。

何かの話から「となりのトトロ」の話題になったとき、〇〇は「ウチのかみさんもトロロが好きなんですよ」と言ったのが真実だ。

でも、冷静に考えると、たまたま「となりのトトロ」の話をしているときに、〇〇は急に自分の妻が「とろろいも」好きなことを自慢したかっただけかもしれない。

さて、今日はクリスマス・ネタだと思った人、残念でした。

でも、じゃあ、Merry hristmas!

さっ、いよいよ冬道。

これまでは多少底が減った靴でも(もちろん冬靴でだが)滑らないと考えていたが、そろそろきちんとした冬底の靴、これで踏まれたら悲鳴が出そうな底の靴、を履いて出勤しなければ!

今日は天皇誕生日ですね。

でも、朝から私はとろろ飯。

その昔、愚かな〇〇が定食屋で「トトロ」と言ってしまった、とろろである。

ところで唐突ですが、コーカサスといえば長寿の人が多いという。

それはともかく、イッポリトフ=イヴァノフ(Mikhail Mikhailovich Ippolitov-Ivanov 1859-1935)の組曲「コーカサスの風景(Caucasian Sketches)」Op.10(1894)と、話題は跳ぶ。

実はイッポリトフ=イヴァノフにはOp.42の番号がついている組曲「コーカサスの風景」というものもある。したがって、厳密に言うならばOp.10の方は組曲「コーカサスの風景」第1番と、そしてOp.42の方は組曲第2番ということになるのだろうが、現在彼の作品で聴かれるものはOp.10の「コーカサスの風景」のみと言っても過言ではないので、あえて第1番とは呼ばないことにする(いきりたつほどの決意ではないが)。

イッポリトフ=イヴァノフは国民主義の作曲家であり指揮者、音楽教師でもあった。

ペテルブルク音楽院でリムスキー=コルサコフに作曲を学び、卒業後はグルジアのティフリス(現トビリシ)の音楽学校で教鞭をとった。

組曲「コーカサスの風景」(「カフカスの風景」と表記されることもある。どちらが原語の発音に近いのか私にはわからないが、なんか「カフカス」って「てふてふ」みたいでなじめない)は、作曲者がティフリス音楽学校の校長として在任した期間に、この地方の民族音楽を素材に作曲したものである。

曲は4つの小曲からなるが、第4曲の「酋長の行列」が有名なものの、その他の曲は滅多に演奏されない。つまり、帰納法だか演繹法だか喜望峰だか知らないが、イッポリトフ=イヴァノフの作品でふだん演奏される機会があるのは、この「酋長の行列」のみ、ということになる。

以下は作曲者の自叙伝による(日本楽譜出版社のスコアの解説(溝部国光による)より引用)。

第1曲 「峡谷にて」(Dans les Montagnes)

私はダルヤル峠を生々しく胸に思い出した。テーレク河のざわめき、山のこだまは、郵便馬車のラッパの響きを反している。アラグヴアの峡谷、バサナウルやアナヌルの峡道、これらの風景の連続は、音楽的表現のためによい素材を提供した。「コーカサスの風景」では民謡を部分的に用いたが、しかし一つの主題に民謡を全部そっくり使うようなことはしなかった。おおよその感じを保存しつつ、バラバラに採り上げただけである。バサナウル峡谷を描いた広大な歌謡的主題(第7小節、クラリネット)は、平和な明るい一大花園のごとき自然美の印象を受けて、私が作曲したものである。

↑ 「生々しく」だって。なんか、やらしいっ!

第2曲 「村にて」(Au Village)

この曲ではまず、狭い峠に住む男の淋しさと悲しさが、イングリッシュ・ホルンのうら悲しい旋律で表現される。続いて、心を奪うような舞踏の主題がオーボエにより扱われ、小鳥の舞うような優雅さと軽快な気分があふれる。言うまでもなく、私の印象の大部分は詳しく語られている。静かな夕暮れ、絵のような山々の眺め、人々の衣裳、珍しい音楽や音楽家達。この舞踊曲の旋律は、当時グルジアの村々でよく聴かれた民謡を私が採譜しておいたもので、ペルシアの影響をいくぶんか受けた曲である。テンポの遅い部分には、普通のバヤタの主題と古い昔の歌を用いた。この楽章で、私は初めて表情のある東洋の太鼓をオーケストラに用いた。

↑ 「印象の大部分は詳しく語られてる」って、よくわかんない。

第3曲 「モスクにて」(Dans la Mosquee)

モスクの尖塔から祈りの時刻を合図する人は帰り、家畜の群は家路につき、あたりは次第に静かになってゆく。ここではバツウム地方で有名なある旋律と、規則正しいリズムを持つアラビア風の旋律を用いた。

↑ 家路につく家畜が何らかの原因で怪我した場合、労災になるんだろうか?

第4曲「酋長(サルダール)の行列」(Cortege du Sardar)

がやがやと騒がしい群衆が、サルダールの出発を見送っている。彼を取り巻いたり、守衛の鞭に脅かされて散ったり。ここではゼイトウン行進曲の旋律をもとにして私が作曲し、副主題にはゼイトウンの軍歌調のものを作曲して配した。

↑ どうも、酋長というとインディアンしか思い浮かばない、発想貧困な私。 CDはナクソス盤がお薦め。フェイゲン指揮ウクライナ国立響の演奏。1995年録音。

CDはナクソス盤がお薦め。フェイゲン指揮ウクライナ国立響の演奏。1995年録音。

このCDをお薦めするのは、珍しい組曲「コーカサスの風景」第2番も収録されているから。他に、「トルコ行進曲」Op.55と「トルコの断章」Op.62という、これまた無名の曲も収められている。

イッポリトフ=イヴァノフの本来の名はイヴァノフだったという。

しかし、年長で同姓同名の作曲家イヴァノフと自分を区別するために、自分の名に従兄弟であるイッポリトフの名を付け加えたのだという。

なお、イッポリトフ=イヴァノフが教えた生徒としては、グリエール(Reingol'd Moritsevich Glier 1875-1956)がいる。

今日はクリスマス・イヴの前の日ですね。

でも、朝食はとろろ飯と子持ち昆布だった私。

私は美術作品にはあまり詳しくないのだが、フェルメールって昔から一般に知られていたのだろうか?

昔といっても半世紀前とかのことじゃなくて、20年とか30年前。

学校教育で知る範疇では、ゴッホとかルノワール、ピカソ、ラファエロなんかは名前を聞いたことがあったが、フェルメールなんて聞いたことはなかった。私は。

初めてフェルメールを知ったのは2007年の秋、東京の国立新美術館で行なわれていた“フェルメール「牛乳を注ぐ女」とオランダ風俗画展”においてであった。

確かになかなか良い絵である。

でも知らんかった。

もう一度聞きますけど、皆さんはずっと前から知ってました?

フェルメール(Johannes Vermeer 1632-1675)はオランダの画家で、その作品の“青色”に特徴がある。

フェルメール(Johannes Vermeer 1632-1675)はオランダの画家で、その作品の“青色”に特徴がある。

ところで何で急にフェルメールを取り上げたかというと、ANAの機内誌“翼の王国”でフェルメールが特集されていたからである。それが“急に”の理由にはちっともなっていないけど。

そこで、“翼の王国”に載っていたフェルメールの絵のうち、音楽と関連するものを転載させていただいて、皆と喜びを共有しようではないか!って、何言ってんだかちっともわからない……

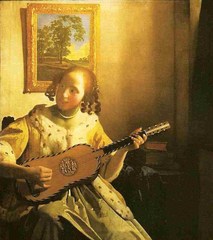

いちばん上の絵は「音楽の稽古」(1662-65頃)。

椅子の青色が美しい。

正面の鏡にはスピネット(あるいはヴァージナル)と思われる楽器を弾いている女性の顔と、その背景が映っているが、そこに映り込んでもおかしくないはずの描き手であるフェルメールの姿はない。鏡の中はもっと近くまでしか映っていない。

もう、恥ずかしがり屋さんなんだからぁ。 ところで、スピネット(spinet)というのは、16世紀から18世紀にかけて使用された、通常は1段鍵盤の小型のチェンバロの一種である。弦は1鍵につき1本で、鍵盤に対して斜めに張られジャックではじかれる。ふつう音域は4オクターヴ半である。

ところで、スピネット(spinet)というのは、16世紀から18世紀にかけて使用された、通常は1段鍵盤の小型のチェンバロの一種である。弦は1鍵につき1本で、鍵盤に対して斜めに張られジャックではじかれる。ふつう音域は4オクターヴ半である。

「音楽の稽古」では、他にチェロのような楽器も見える。おそらくはヴィオラ・ダ・ガンバであろう。

それにしても、鍵盤楽器と弦楽器の両方を稽古しなきゃならないとしたら、このお嬢さんも大変だ。

2番目の絵は「ギターを弾く女」(1672頃)。

なんかこの女性、サーカスのメンバーの中にいそうな顔立ちである。

おでこのテカりも半端じゃない。 3枚目は「ヴァージナルの前に立つ女」(1672-73頃)。

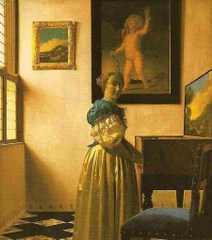

3枚目は「ヴァージナルの前に立つ女」(1672-73頃)。

この女性、「ギターを弾く女」の母親かも知れないような顔立ちである。

正面の絵画にはキューピッド(?)が描かれているが、手にしているカードは白紙のようである。

ヴァージナル(virginal)という楽器は、15世紀から17世紀までイギリスで流行したチェンバロの一種。鍵盤付きの撥弦楽器である。名称は、サロン用か家庭的な楽器で、婦女子に親しまれるものとしてつけられたと考えられている(ヴァージン+alってなんだか意味深)。17世紀末まではチェンバロ属の総称だったが、その後小型のもののみを指すようになり、スピネットと同義語となった。

4枚目は「ヴァージナルの前に座る女」(1675頃)。 なんか色っぽい目つきをしているなぁ。

なんか色っぽい目つきをしているなぁ。

横にある弦楽器には6本の弦が張られている。したがって、これがヴィオラ・ダ・ガンバであることがわかる。

これらの絵が描かれた時期、すなわち1660~75年というと、音楽ではバロック中期にあたる(バロック期は1600年からと一応区分される)。

このころの主な作曲家としては、スェーリンク(1562-1621)、モンテヴェルディ(1567-1643)、フレスコバルディ(1583-1643)、シュッツ(1585-1672)、リュリ(1632-1687)、パーセル(1659-1695)があげられる。

テレマンは1681年、ラモーは1683年、J.S.バッハとヘンデルは1685年の生まれである。

今日は、これらの絵が描かれるよりも前のフランドル(南オランダを含む一帯)の作曲家の作品を。区分としてはルネサンス音楽になる。 クレメンス(Jacobus Clemens 1510頃-56頃)の「われはシャロンの花なり(Ego flos campi)」(1555刊)。7声によるモテットである。

クレメンス(Jacobus Clemens 1510頃-56頃)の「われはシャロンの花なり(Ego flos campi)」(1555刊)。7声によるモテットである。

クレメンスはまたの名をクレマン・ノン・パパ(Clemens non Papa)というが、同時代に同名の詩人がいたために区別するためにこの俗称が生まれたと考えられている。フフランドル楽派後期の作曲家である。

この曲はナクソスの「ルナサンス・マスターピース」というCDに収められている。

なお、前に紹介したスザートもフランドルの作曲家で、クレメンスと同世代である。

それにしても、タワーレコードなどの店内でルネサンス音楽が流れていると、すっごく新鮮な響きに感じるのに、家で聴くとそこまでじゃないのはなぜなんだろう……

§

昨日の月曜日、私は先週日曜日に出張した代休をとった。

こういう日に限って雪がやや大量に降る。

雪かきをテキトーにすませ、「のだめカンタービレ」の映画を観に行ってきた。

なかなか楽しめた。でもやっぱり、のだめってもし実際に近くにいると、かなり厄介な奴だと思う。

- 今日:

- 昨日:

- 累計:

- 12音音楽

- J.S.バッハ

- JR・鉄道

- お出かけ・旅行

- オルガン曲

- ガーデニング

- クラシック音楽

- コンビニ弁当・実用系弁当

- サボテン・多肉植物・観葉植物

- シュニトケ

- ショスタコーヴィチ

- スパムメール

- タウンウォッチ

- チェンバロ曲

- チャイコフスキー

- ノスタルジー

- バラ

- バルトーク

- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽

- バロック

- パソコン・インターネット

- ピアノ協奏作品

- ピアノ曲

- ブラームス

- プロコフィエフ

- ベルリオーズ

- マスコミ・メディア

- マーラー

- モーツァルト

- ラーメン

- ルネサンス音楽

- ロマン派・ロマン主義

- ヴァイオリン作品

- 三浦綾子

- 世の中の出来事

- 交響詩

- 伊福部昭

- 健康・医療・病気

- 公共交通

- 出張・旅行・お出かけ

- 北海道

- 北海道新聞

- 印象主義

- 原始主義

- 古典派・古典主義

- 合唱曲

- 吉松隆

- 名古屋・東海・中部

- 吹奏楽

- 周りの人々

- 国民楽派・民族主義

- 変奏曲

- 多様式主義

- 大阪・関西

- 宗教音楽

- 宣伝・広告

- 室内楽曲

- 害虫・害獣

- 家電製品

- 広告・宣伝

- 弦楽合奏曲

- 手料理

- 料理・飲食・食材・惣菜

- 映画音楽

- 暮しの情景(日常)

- 本・雑誌

- 札幌

- 札幌交響楽団

- 村上春樹

- 歌劇・楽劇

- 歌曲

- 民謡・伝承曲

- 江別

- 浅田次郎

- 演奏会用序曲

- 特撮映画音楽

- 現代音楽・前衛音楽

- 空虚記事(実質休載)

- 組曲

- 編曲作品

- 美しくない日本

- 舞踏音楽(ワルツ他)

- 行進曲

- 西欧派・折衷派

- 読後充実度

- 邦人作品

- 音楽作品整理番号

- 音楽史

- 駅弁・空弁

© 2007 「読後充実度 84ppm のお話」