おぉっ!

おぉっ!

ついに聞こえた!

今シーズン初!

カッコウの鳴き声が聞こえたのである。

なんか、すっごくうれしい。

クソ暑くなるのは勘弁願いたいが、それでも夏は来なくてはならない。

カッコウは初夏の到来を告げる。

ディーリアスがその喜びを音楽にした(「春初めてのカッコウを聞いて」)気持ちが、私には血が出るくらい痛いほどよくわかる。

で、今日は5月の最終日である。

なのに、就職活動中である大学4年の長男は、いまだに1つも内定を獲得していない。

当初は、「5月中に2つか3つ内定をとってないようじゃ、けっこうやばいよな」と言っていたが、彼にとってやばさが現実のものとなっている。

最終面接まで残り、地方都市まで出向いて行ったことも数回。

感触ではほぼ間違いなしで、最終の儀式面接だと思っていたのに、そこに行ってわかったのは、地元出身の学生がすでにほぼ決まっているという現実。ひどいところは、地元民とそれ以外の学生で控室まで違ったという。

そして「君は札幌の人だから、こんな田舎には暮らせないでしょ」という、親切だか嫌味だかわからない面接官の言葉(実際、嫌がらせ面接(圧迫面接)みたいなのがあるという)。

わが子ながら、いやぁ、かわいそうになってくる。

縁あるところはきっとあるはずだから、くさらずに頑張ってほしい。

映画「アマデウス」のなかで、モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart 1756-91 オーストリア)に仕事が来るようにと、妻のコンスタンツェがサリエリのところへ楽譜を持ってお願いに行くシーンがある。

そのときに流れる(譜面を見たサリエリの頭の中に奏でられる)音楽の1つに、「フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299(297c)(1778)」がある。

この曲、抱きしめたくなるくらいすてきな曲である。腕は空を切るけど。

フルートとハープという楽器のそれぞれの音色を考えると、よくこの2つの楽器を独奏とするコンチェルトを考えたついたものだと思う。琵琶と尺八とはワケが違う。私、琵琶と尺八のことには詳しくないけど……

といっても、作曲するきっかけとなったのは、当時モーツァルトが滞在していたパリでドゥ=キーヌ公爵から依頼されたことによる。モーツァルトはドゥ=キーヌ公爵の娘の家庭教師をしており、この娘はハープの腕前がなかなかなものだったらしい。しかも、ドゥ=キーヌ公爵自身はアマチュア・フルーティストで(素人の果物好き、ではない)、そのためにフルートとハープを独奏楽器とする、この異色の協奏曲が誕生したのである。

とはいえ、この公爵、モーツァルトにレッスン料をまともに払わなかったうえ、このコンチェルトの作曲料を一文も払わなかった。

出来上がった音楽の幸福感あふれる美しさとは別に、モーツァルトにとっては期待外れな苦い思いが残った作品に違いない。

前にコープマン盤を紹介したが、今日はブリリアント・クラシックスから出ているものを。

M.グローウェルのフルート、G.ヘルベルトのハープ、Labadie/Les Violons du Royの演奏。

コープマン盤と違い、響きが豊かな一昔前風のロマンティックな演奏スタイル(録音のせいもあると思うが)。こういう演奏もたまにはいい。ただし、フルート独奏はあまり音を引っ張らずちょっとピリオド的な箇所もある。

1994録音。

ところで、フルートとハープの組み合わせによる楽曲としては、ベルリオーズのオラトリオ「キリストの幼時」のなかの「2本のフルートとハープのためのトリオ」というすばらしい作品がある。

もし聴いたことがない人がいたら、ぜひともお薦めしたい。

さて、息子は今日も就職先を求め、企業へ面接へ。

そして私は、朝飯抜きでこれから人間ドックを受けに病院へと向かう。

でもなぁ。昨日の夜も絶食開始時刻の21時ぎりぎりまで家でビール飲んでしまったからなぁ。どう考えても、血の値が良いという材料はないよなぁ。あぁ、意志が弱いよなぁ。

May 2011

昨日の日曜日の私。

昨日の日曜日の私。

ほんと、自分が情けなくなるくらい、またまた5時前に目が覚めてしまった。ゆっくり寝ていたいのに……

しかもその直前までみてた夢が、全然明るくない内容。

自宅のベランダ(それは寝室の前にある)にカラスが巣を作ってしまい、その中で雛を育てているというもの。ご存知のように子育て中のカラスは強暴だ。で、隣の家の旦那を襲ったということで、私は市役所に駆除の依頼をしなければと思い悩んでいる。

そういう夢だった。

その雛というのが、これまた、全然カラスじゃなくて、伝書鳩の成鳥なのだ。

いやはや、やれやれ……

目が覚めて最初にしたことは、コップ1杯の水を飲むこと。

その次にしたことは、明日の人間ドックに向けて採便をすることであった。

指示通りの適当な量を慎重に採取する作業は、毎年緊張する。息を止めての作業なので(まさか深呼吸しながらはしないでしょ?)、もたもたしてられない。

この採便は2回分しなくてはならない。本日、この投稿のあと、2回目の採取を行なう予定だ。

みなさんには申し訳ないが、早朝につき、見学は受け付けない。

早朝でなくても、見学は受け付けない。

そうそう、おかげさまで庭の菜園エリアにタネをまいた“葉大根”もご覧のように発芽。

問題は間引きだ。

いつもなんだかもったいない、かつ、かわいそうな感じがして冷徹に間引き作業ができないのだ、カインドな私には。そして、結局全ての苗が競争し生長不良に終わってしまう。

もうちょっとしたらします、間引き。ほんとはもうやってもいいくらいのタイミングかもしれないが、天気悪かったし。

すっごく見づらいけど、エンドウマメの芽も出てきた。かなり見づらい水色の矢印で示してみたが、おわかりだろうか?

朝ご飯は、すったトロロイモをみそ汁に溶き、それをご飯にかけるという、いわゆる「とろろ汁ご飯」にした。刻みネギともみ海苔をトッピング。

みそ汁に溶くというのが珍しいかもしれないが、私は子供のころからよくこれを食べさせられた。母が青森出身で、その実家に行ったときもよく食べさせられたから、あちらの郷土食なのだろう。

これは美味しい。

幼少のころに刻み込まれた味というのは、良くも悪くも一生ついて回る運命的なものだ。

そんなこんなで、早起きの影響は昼過ぎに私を「昼寝せざるを得ない」状態へと追い込んだ。 寝る際に再生したCDは、昨日紹介したケージ(John Cage 1912-92 アメリカ)のもの。

寝る際に再生したCDは、昨日紹介したケージ(John Cage 1912-92 アメリカ)のもの。

昼寝するときにかけるには全然ふさわしくはないと思われるが、やっぱりふさわしくなかった。

このCDの最初に収録されている曲は、「マルセル・デュシャンのための音楽(Music for Marcel Duchamp)」(1947)。プリペアド・ピアノのための作品である。

プリペアド・ピアノ(prepared piano)は、ケージが1940年に考案した“楽器”。

直訳すれば「準備されたピアノ」ということになるが、グランドピアノの弦に様々な“異物”をはさみこんだり乗せたりして、ピアノとは思えない音色を得る方法である。

ピアノの弦に金属や木、ゴムなどをはさみこんだり乗せたりすることをプリペアするといい、その結果得られる音は、打楽器的である。

「マルセル・デュシャンのための音楽」という作品について私は何の知識も持ち合わせていないが、美術家のマルセル・デュシャンのことだろう。

曲は6分半ほどの短いもの。

東洋的なメロディーと形容しがたい音色、そして“間”が、幻想的な音響世界へと私を誘う。ということは、昼寝に向いていると言えなくもない。このあと、モーツァルトを聴いたら、でも、すっごく緊張感なく眠れたけど……

この不思議な音楽、一度聴くとけっこう忘れられなくなる麻薬的なもので、はまる人ははまるんじゃないかと思う。

なお、この曲が書かれたときは、まだケージは“偶然性”を唱える前だったということになる。

私が持っている、昨日も紹介したCDには演奏者(Performers)として、Juan Hidaldo、Walter Marchetti、Gianni-Emilio Simonetti、Demetrio Stratosの名前が掲載されているが、この曲の演奏を誰がしているのかは不明。不明でも支障はないんだけど。

5月も末になり、新緑がまぶしい。

目に痛い。

腹が立つほど、緑が目に痛い。 というのも、新緑は新緑でも、新緑なのはアブラムシだからだ。

というのも、新緑は新緑でも、新緑なのはアブラムシだからだ。

近くで見ると憎しみがわき上がって来るのを抑制できないくらい、新鮮でぴちぴちとしたジューシー感ある緑色をしている。

しっかし、ついこの間まではすっごく寒かったのに、なんでこいつら活動モードに切り替わるのが早いんだろう。

で、このあとの彼らの運命はご想像におまかせする。

いや、私はマラソン乳剤をかけただけだ(今回は霧吹き(といってもアイロン用の小さいのではなく、農薬用)で簡易的に)。

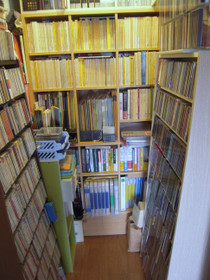

CDラックも完成した(写真2番目。そりゃ、どー考えても1枚目じゃないわな)。

さすがオーディオテクニカ製。どこかの安い文庫書棚みたいなものと違って、組み立ててい ても感動するくらいねじ穴が一致する。

ても感動するくらいねじ穴が一致する。

これまで寝室にあった既存のラックも移動し、私の部屋には新旧のラックが2台向き合って置かれた。

私の部屋というのは家の間取り図上では納戸と称されている。

リビング、寝室、子供部屋、和室に比べ明らかに特徴的なのは狭いということだ。風呂よりも狭い。唯一ほかの部屋と同じなのは天井の高さだけだ。

それはそうと、今までCDを入れていた無印良品で買い集めたの透明なアクリルケースの行き場がなくなってしまった(写真に写っているのはほんの一部。その昔、よくこんだけ梅田の無印でケースを買い込んだものだ)。

土を入れてアリの巣の観察実験にでも使うしかないか……(いえ、この私がするわけありません)。

アリの観察って、夏休みの自由研究のテーマの1つとして紹介されることもあるが、果たしてそんなこと可能なんだろうか。透明の容器だから土中の巣の様子がわかるだろうってものだが(あちこちの部屋に卵があったり食料が保管されているはずだ)、そも そも働きアリだけ入れたって巣は形成されないだろうし、女王アリを見つけるなんて至難の技だろう。仮に女王アリを見つけても、わたしゃ触りたくないね。

そも働きアリだけ入れたって巣は形成されないだろうし、女王アリを見つけるなんて至難の技だろう。仮に女王アリを見つけても、わたしゃ触りたくないね。

どういうもんなんですかね?

こういう実験、可能なんですかね?

実験と言えば、音楽にも実験を行なうという流れがあった。

その名も実験音楽(experimental music)。すっごい工夫のない名前だが、潔いと言えるくらいわかりやすい名称とも言える。

何がわかりやすいのかよくわからないけど……

これは現代音楽(これってもう時代遅れ的な言葉だ)の流れの1つで、主犯格、いや中心となったのはケージ(John Cage 1912-92 アメリカ)。

ケージの定義によれば、実験音楽というのは不確定性の音楽や偶然性の音楽のことをいう。

偶然性ということは、再現性がないということである。

つまり作品が演奏されるごとに、違う“音楽”となる(厳密に言えばどんな曲でも生演奏だったら、毎回違う んだけど)。

んだけど)。

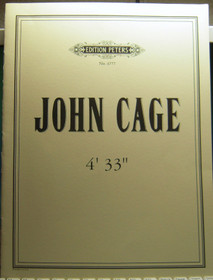

その代表的な作品は「4'33"」(4分33秒。1952)。Yonpun sanjyusanbyo。

すいません、余計なことをしてしまいました。

この曲、前にも取り上げたが、もう一度取り上げてみる。何となく、この試みが好きだから。

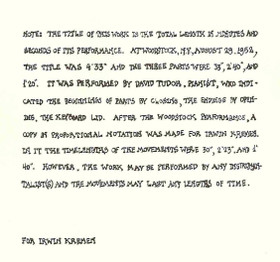

楽器の指定はされていないが、私にはピアノ曲という印象が強い(もともとはピアノによる演奏を想定していたが、改訂以後はどのような編成でもよいことになった。改訂?下の写真の解説に何か書かれているな)。

というのも、むかし雑記の「FMfan」に連載されていた漫画で、ピアニストがこの曲を“弾く”物語があったからだ。おそらく、ピアノによる初演時のことを描いた漫画だったのだろう。

演奏者がステージに出てくる。

そこから時間を計る。

4分33秒経ったらステージから去る(というか、初演時の合計時間が4分33秒だったのでこの名がついたという)。 つまり演奏者は音を出さない。

つまり演奏者は音を出さない。

ということは、私にも勇気と機会さえあれば、この作品を演奏できるということになる。

「最近ピアノを初めてね。やっと小品を1曲弾けるようになったんだ。ゲンダイオンガクなんだけど」

「えーっ、すっごぉぉぉ~いぃぃぃ~。弾いてみて」

という具合に、ピアノが置いてある店でなら私が人気者へと変身する可能性があるが、同じピアノが置いてある店でもYAMAHAのショールームなんかでは口が裂けても言ってはいけないだろう。店員から「弾いてみて」とも言われないだろうし。

それに、仮にそのようなシチュエーションになったとしても、私の性格的に二度とその店には出入りできなくなること保証付きである。

音を出さないのに、じゃあ、この「4'33"」のどこが音楽なのか?

ここでケージが“奏でようとした音楽”は会場の音、言ってみれば騒音である。 奏者がステージに現れる。

奏者がステージに現れる。

いつまでたっても音を発しない。

そのときに外からの音が微かに聞こえてくるかもしれない。だんだんと会場はざわついてくる。そういう音が混じりあう。これがケージが作り上げる“音楽”であり、当然のことながら演奏のたびに生成される音響は異なる。おぉ、グーゼン性!

これを理論っぽく説明すると、《日本音楽などにおける音の休止〈間〉、すなわち無音の緊張感、そこに入ってくる外界の音響、聴き手の身体が感ずる音が、一つの音楽を作ると説明されている》(井上和男編著「クラシック音楽作品名辞典」:三省堂)ということになる。

楽譜(?)によると、この作品は3つの部分に分かれている。

えぇ、ちゃんと楽譜が出版されているんです。私が物好きにもお取り寄せして買ったのは、写真のPETERSのもの。

うんだらかんだら説明が書かれていて、実際の“楽譜”はあまりにもあっさり。

Ⅰ、休止せよ、Ⅱ、休止せよ、Ⅲ、休止せよ。

以上。

楽譜の説明にもあるが、3つの部分の時間配分は30秒、2分23秒、1分40秒。 このような作品だから録音するなんてことはナンセンスってもんだ。だってCDをかけても基本的に無音なんだもの。

このような作品だから録音するなんてことはナンセンスってもんだ。だってCDをかけても基本的に無音なんだもの。

でも、それでも聴いてみたいと思うのが人情ってもの。

CDを再生しているときに外からカァカァというカラスの鳴き声が聞こえてきたり、宅急便のトラックの音がしたり、子供の泣き声やら自転車のブレーキの音が耳に入ってくるかもしれない。聴いている私の「腹減ったなぁ」というつぶやきや、腹の音、心臓の鼓動を感じるかもしれない。

こういうのが混然一体となって、ほうら、一度限りの音楽が生まれるのだ。

んっ。だったらCDなんかなくても、4分33秒の間、ただおとなしく座っていればいいってことじゃん。いや、寝転んだっていい。

あるいは、スタートと同時にカップヌードルにお湯を注いだなら、出来上がって口にできる3分20秒あたりからはズルズルという音も加わり、華やかな幸福感溢れる音楽に変貌するだろう。 で、前に紹介したCDをもう一度取り上げるが、あなたがCDを手に入れられなかった場合、あるいは節約を心がけている場合は、買わないで4分33秒の間、瞑想にふけりましょう。同じ効果が求められると思います。

で、前に紹介したCDをもう一度取り上げるが、あなたがCDを手に入れられなかった場合、あるいは節約を心がけている場合は、買わないで4分33秒の間、瞑想にふけりましょう。同じ効果が求められると思います。

でもね、このCD。実は節目節目で何か正体不明の音が聴こえてくるんです。

ほぅら、聴きたくなってきたでしょ?

廃盤だけど。

木曜日の東京からの帰り。

飛行機は3列+3列の小さな機種。

そんなこともあって満席。航空会社にしてみれば計画通り高効率の輸送を実現。

満席はともかくとして、このフライトで懐かしい人に再会した。

その人はNさんというキャビン・アテンダント。昔で言うところのスチュワーデスである。

大阪に単身赴任時代、私は何度も千歳-大阪便で同じ便に乗ることがあったが、不思議とそのNさんの乗務と重なることが多く、少しだけ顔見知りとなったのだ。

当時は関西の所属だと言っていたが、なぜに今回は羽田-千歳便に乗っていたのだろう。

今回搭乗したときに、ちらっと視界に入った顔を見て、「もしかしたらそうかなぁ」と思ったが、あとから私の席のところへやってきて「お久しぶりです。今でも〇〇を買ってますよ」と言った。やっぱNさんだったのだ。ちなみに、〇〇というのは当社の商品である。

それ以上の話はしなかったが、関西から転勤になったのかどうかを聞けばよかった。なぜなら「今日は大阪じゃないんですか?」と私の方がが尋ねられたからだ。

「はい。札幌に転勤になりました」

「そうですか。もう10年くらい前の話ですものね」

「正確には2003年から2005年のことです」

というやり取りでわかるように、Nさんはベテランである。年齢はよくわからないけど、〇〇を愛用してくださっているというところからすると……いや、なんでもない。

さて話題は変わる。

一週間ほど前に届いたCDラックをこれから組み立てようと思う。

Amazonで買ったものだが、商品はジョーシンから直接送られてきた。

大阪にいるときはあっちこっちにジョーシンの店があって、私が住んでいたマンションの近くにもあったので懐かしい。そして、ジョーシンと聞くとシンジョーの白い歯の笑顔が頭に浮かんできて困ってしまう。

私が知っている範囲では、北広島市にジョーシンがあるが、なぜ唐突に北広島市にジョーシンなのか不思議である。北広島の街には“太陽電器商会”みたいな店名の方が似合う感じがする。 ラック組立ての作業時には、ショスタコーヴィチ(Dmitry Shostakovich 1906-75 ソヴィエト)の交響曲第4番ハ短調Op.43(1935-36)を聴くつもりである。

ラック組立ての作業時には、ショスタコーヴィチ(Dmitry Shostakovich 1906-75 ソヴィエト)の交響曲第4番ハ短調Op.43(1935-36)を聴くつもりである。

BGMにふさわしい曲ではないが、慣れ親しむには有効な手段だ。

昨日もこの曲をヤンソンス/バイエルン放送交響楽団(2004録音。EMI)の演奏で聴いたが、実は第4交響曲は私にとって、ショスタコのシンフォニーのなかでもあまり仲良くない作品なのである。

その開始。

いきなり絶叫するような開始は、ショスタコーヴィチの交響曲では珍しい。

そしてカッコよく堂々と、でも陰気に進む。

このあたりはいいのだが、だんだんとついていけなくなってくる。

すごい曲に間違いないことはわかるが、何がすごいのかつかみきれない。

タコ4は私にとってそういう曲である。

これ、かなり革新的な曲だ。

革命記念日に初演するべく書かれた曲だから、ってわけじゃないだろうけど。

この曲が経験した悲しい運命については前に書いたが、その初演のためにリハーサルに入っていたにもかかわらず、ショスタコは急に初演の中止を決定した。

もしそのまま初演していたら、たぶんショスタコはそこで音楽界から永久追放になっただろう(殺されたかもしれない)。

こうしてこの交響曲は、それから25年後の1961年、“雪解け”となってから初演された。

早書きのショスタコーヴィチにしては珍しく、第4交響曲は構想から完成するまでに8か月を要している。それほどの大作ということだ。また、編成も彼の交響曲中最大である。

つーことで、厳しい音楽だ。

聴く者にとっても、けっこうな覚悟がいる(CDラックを組立中の場合を除く)。

このころショスタコが熱中していたというマーラーの影響があるとされるが、マーラーのようには私にしみてこない。ロシアの女スパイ、鉄女のような怖さすらある。マーラーの交響曲も複雑だが、タコ4に比べればはるかにウェルカム・モードだ。

ヤンソンスの演奏は、それでも聴きやすい。

逆に言えば、あまり緊張感を強いてこない、ということなのかもしれない。

でも、私にはありがたい演奏だ。タコ4と友好関係になれそうな予感……

ところでこの曲の第2楽章には、第15交響曲やチェロ協奏曲第2番の曲尾に現れる不思議なリズム、“点滴のリズム”といわれるものが登場する。

晩年ではなく、この時期に書かれた作品にすでに登場するということは、本当は“点滴のリズム”と呼ぶのは勝手な思い込みのような気もする。 タコで思い出したが、昨日失ってしまったものがある。

タコで思い出したが、昨日失ってしまったものがある。

ヘッドホン(インナーイヤー・タイプ。いうなればイヤホンである)の耳に入れるところのパッド、つまりタコの吸盤みたいな部分が外れていて、どこへ行ったのかわからなくなった。

いや、それだけのことである。

さて、段ボールを開けるとするか……

おととい、水曜日の東京は、すがすがしいという言葉がぴったりの気候だった。

私はちょっと嫉妬してしまった。私よりもすがすがしいのではないかと。

でも、ホテルの部屋でつけていたTVでは長門裕之の葬式のことばかりやっていた。

児玉清の話題はすでに昔のものとなってしまったようだ。

でも、それに便乗したようなしないようなメールが来た。

ご注文承りました、あなた専用の絶対に会う事が出来る女の子の件に関しましての返答です。下記のURLから女の子をお選びください。

【女の子確認】 ×××××

現在出会える女の子は3名が可能となります。女の子達はあなたからメールがある事は知りません。あまり過激な内容等送ると嫌われてしまう可能性があります。お気を付け下さい。

アタック21事務局

??????????

配信停止に関してのお問い合わせは【配信停止】と明記の上、こちらからメールをお送り下さいませ。

※配信停止希望

info@attack21.××

宛梓絢偉袷穐闇案安鯵

アタック21事務局の局員よ、アタック25の児玉清のことを惜しんでいるか?

いないよな。

それと、私、何にも注文してないから。

だいたい女の子を注文ってなんだ?(便利かも)

「絶対に会うことが出来る」と書いておきながら、「嫌われてしまう可能性があります」なんて、いったいどういうことだ?

最後の漢字の文字列も不気味。中華料理屋の掛け軸みたいだ。

それはいいとして、すがすがしい朝だったはずなのに、JR田町駅で電車に乗ろうとしたら、京浜東北線が人身事故の影響でダイヤが大幅に乱れているとアナウンスされていた。

ホームに降りてみると、ガラガラの京浜東北線の電車が停まってままだ。

山手線を待とうかと思ったら、軽やかなチャイムが流れ「1番線、ドアが閉まります」という人工人間(♂)の声のアナウンス。おっ、動き出すようだ。

あわてて乗り込んだら、なんか様子が変。

ウギャピィ~。

女性専用車だった。しかも、まさにその設定時間内。

うわぁ~、まいった。

誰もこちらを見てないけど、でも見られている気分。

それでも他に男性が6人乗っていた。他に性別不詳な方が1名。

にしても、私たちの犯した罪が軽くなるわけではない。

居場所がない……

かといって、隣の車両へ移動する勇気もない(動くとかえって目立ちそう)。

あぁ……

居場所がないような、心が安定しないような、そんな感じの曲を。

プロコフィエフ(Sergei Prokofiev 1891-1953 ソヴィエト)のピアノ協奏曲第1番変ニ長調Op.10(1911-12)。

その開始は、小川の川面に流される落ち葉のよう。

行ったり来たり、急に流れが速くなったり。

なんとも言えない浮遊感(空中ではなく、船に乗っている感じ)。そしてとても荘重。

第1楽章と第3楽章は、同じ楽章であるかのように旋律的につながっている。

中間の第2楽章はやや暗め。

第1楽章と第2楽章の間には切れ目があるが、第2楽章と第3楽章は続けて演奏され、しかも15分ほどの短い曲なので、A-B-A'の形をもった単一楽章の楽曲に聴こえる。

プロコフィエフのピアノ協奏曲では第3番がとても有名で傑作だが、この第1番も、若々しさも感じられてなかなか忘れ難い音楽である。

上に書いたように、第3楽章では第1楽章のメロディーが再び現れるが、それはより強烈で、よりフワフワしている。そして、ドンッと終わる。

ドンッ!

おっ、電車が停まった。新橋に着いたわい。

ふた駅分の乗車だったが、つらくて大宮に着くんじゃないかというくらい長く感じた。

女性専用車両って割には、まったくワクワクした風景でもなかったし……

私は午前も午後も(最寄りの駅が)新橋のビルで私は会議。ナシニーニ氏は別件で都内の他の場所へ。

そういうことで、17:30に銀座の某所で待ち合わせをすることにした。

ところがである。

午後の会議が意表をついて当初の予定よりも1時間も早く終わってしまった。 私はゆりかもめの駅がある上の通路を歩かずに(また「名刺を下さい」と言われたらいやだから)、地下を歩き、そのあと地上を歩き、銀座のYAMAHAに行った。

私はゆりかもめの駅がある上の通路を歩かずに(また「名刺を下さい」と言われたらいやだから)、地下を歩き、そのあと地上を歩き、銀座のYAMAHAに行った。

マーラーの第10交響曲のスコアを見たが、クック版とバルシャイ版が売っていた。

ほ、欲しい。

でも、高すぎる。

私のようなただの愛好家が持っていてはばちが当たりそうだ(家族から)。

おっ、全音スコアでこの曲のアダージョ(第1楽章)が出ているではないか!

それを買った。

でも、まだすっごく時間があるのでいったんホテルに戻った。

昼寝をしようと思ったが、ちょいとPCをいじっているうちに寝るタイミングを逸してしまい、再びホテルを出発。ナシニーニ氏との出会いの場へ向かった。

この日はナシニーニ氏があらかじめ店を探しておいてくれた。

小さな和食の店で、この間ナシニーニ氏が知り合いに連れてもらって行ったというが、鯵のフライが非常においしくて大感激したそうだ。

店は満席。

小さな鯵のフライは、確かに美味い!

ポテトサラダも、牛肉の塩焼きも、メンチカツも、ふきの炒め煮も全部美味い!

これは驚き!

しかも、たくさんの量が出てくるのではなく、ほんの少しだけ出てくる。この上品さもうれしいが、なによりいろいろなものを味わうことができる。料理の出し方も、頼んだものを出来次第出してくるのではなく、こちらの箸の進み具合をみて出してくれる。

食事でこんなに満足したのは久しぶりだ。

まずいなぁ。また太るかなぁ?

でも、さきほどのメールの最後の行に書かれているのとは異なり、お値段はそこそこお高い。鯵も決して安くはない。まあ、8丁目とはいえ銀座だからね。

でも、さきほどのメールの最後の行に書かれているのとは異なり、お値段はそこそこお高い。鯵も決して安くはない。まあ、8丁目とはいえ銀座だからね。

お店の名前?う~ん、ナイショ。

さて、昨日のブログでお知らせしたとおり、翌朝はお寝坊さん。

午前中お仕事をすませ、夕方に千歳に降り立った。

その話はまた明日。

そうそう、プロコのピアノ協奏曲第1番のCDだが、ここでは最近の流れにしたがってアルゲリッチ盤を紹介しておく。

管弦楽はデュトワ指揮モントリオール交響楽団。1997録音。EMI。

本来なら昨日あった出来事を書くところなのだが、今朝、私は不覚にも寝坊してしまった。

全国のみなさん、ごめんなさい。

海外のみなさん、よく眠れてますか?

いつもなら4:40には目覚める私は、東京のホテルでゆっくりと眠れてしまい、目覚めたのは7:00だった。

でも、大丈夫。

ホテルを出る時間は9:15だから仕事には支障ない。ホントです。官房長官の会見なんか比較にならないくらい、ホントです。

しかし、これから“ろーそん亭”の親子丼を食べなくてはならないので(これが今日の朝食)、本来なら明日に投稿予定の完成していた記事を本日はアップする。

今日は一部読者には好評のスパムメール・シリーズ。

1日に次の3通が送られてきた。

【その1~現地集合が苦手なまりのケース】

返事ありがとうございます。分かりますか、まり です。やっぱり体だけではなくて、食事とかもしたりしませんか? ホテルで現地集合・解散はちょっと寂しすぎます。

実は、メールしたのはもう1つ伝えたいことがあって...。携帯に色々なメールアドレスから卑猥な写真が送られてくるようになって、困っていて。

警察にも相談したんですが、やっぱりメアド変更しかないみたいです。なので、競馬サイトなんですけどプロフも作れるので ××××に新しいアドレスを鍵付きで載せておきます。出来ればすぐにでもアドレスを変えたいので、すみません。

【その2~旦那には他人行儀な奈那子の場合】

お返事遅れてすみませんでした。軽く自己紹介しますね。私のお仕事は高校生、大学生の家庭教師をしています。年齢は33歳、既婚者です。家庭があるので詳しい住まいは言えませんが、近いことは確かです。

普段は真面目で、夫の前でもエッチで試してみたいことや、そういった感情を抑えています。今さら恥ずかしくて何も求められません。こう言った出会いなので素直に求めてみたいので、良ければお相手お願いしたいです。もっと欲を言ったら定期的に会えたらすごく嬉しいです。

最初からこんな時くらいは大胆になろうって決めたので、写真を送るので感想聞かせて下さい。前にメール頂いた掲示板にも載せていたのですがHNを忘れてしまいました。時間立ってるから、覚えてる訳ないですよね!?でも、やっぱりHだけの関係だけではちょっと寂しく感じちゃうかもしれません。なので、時間が合えばお食事行ったり色んな所に連れて行ってほしいかな。私誰にも言ってない趣味があって、競馬が大好きなんです。××××。 ここのサイト使いながらヒッソリと一人で行くようになりました。もちろん旦那になんて言える訳がないので。嫌いでしたら、遠慮せずに言ってください。とにかく二人で色んな思い出作っていきたいです。 とりあえず、返事待ってます。 奈那子

【その3~週500円のめぐみの場合】

お返事メールありがとうございます。リアルにお会いできる方だと思ったので、お返事することにしました。お願いです、お会いして私の性癖を受け止めてください。(MUUSAN注~過激すぎてその性癖のくだりについてはカット)

たくさんの男性からメールを頂いたのですが、複数の方とお付き合いする気はありませんし、割り切った関係であっても誠実なお付合いをしたいと思っています。ただ、お会いする事に関しては少しだけ慎重になっている部分もあります。前にこういう出会いをしたことがあるのですが、お相手の男性に写メを送った後連絡が取れなくなったり、写真の悪用をされたこともありました。だからちょっと不安なんです。実際にお会いして、やっぱり好みじゃなかったなんて言われたら、やっぱり悲しいですし…なので、会う前に私の顔写真とプロフを見ておいて欲しいと思っています。

××××。ここに写真を何枚か載ってます。私ココの正会員なんですけど(ちなみに主婦友達の誘いでネットで競馬を毎週500円だけやってます。)正会員になると「会員様の声」や「競馬フレンド募集コーナー」が見れるようになります。

「めぐみ・主婦」で出てるのが私です。それで、そこの「競馬フレンド募集コーナー」の自己紹介に載せてる携帯アド宛にメールください。パソコンでメールだと真面目な夫に怪しまれると思いますので、あとで携帯のほうへメール欲しいです。

その時合言葉として、メールの件名に「アドレス変わりました」と書いて送ってもらえると、夫にも怪しまれずにすむと思います。長い文章になってしまいましたが、私の性癖を受け止めてくれると信じてメール待ってます。めぐみでした。

この3人に共通なこと。

まず、メールを送る相手を間違えているということだ。ワタシ、返事なんてしてないから。

第2に、最近は出会いの場として競馬サイトが流行りらしい。

それぞれの内容に茶茶を入れると、

まりの場合はどーしようもないうそつきだ。自らタネをまいておいて豊作になったからといって、それで本当に警察に相談したのなら、ウルトラ級のおバカだ。

奈那子。「近いことは確か」って、ウチの近所ってことか?私がどこに住んでるかなんて知らないくせに。

「時間立ってる」って「立てる」ことばかり考えてるのか?なら「起てる」の表記の方が適切だと思う。

めぐみ。競馬フレンドなんか私には必要ないのっ!

何が合言葉だか……

以上、トリプル競馬のご案内でした。

ということで、再びマルタ・アルゲリッチ・エディションの「協奏曲編」からトリプル・コンチェルトを。 ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827 ドイツ)の「ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲(Tripelkonzert)」ハ長調Op.56(1803-04)。

ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827 ドイツ)の「ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲(Tripelkonzert)」ハ長調Op.56(1803-04)。

この作品は、前に書いたように現在ではあまり評価が高いとは言えない。出来が悪い作品とされている上に、ソリストを3人も用意しなければならず、要はコストがかかるためあまり演奏の機会も多くない。

でも、このコンチェルト、私は嫌いではない。

何というか、あのベートーヴェンでも脇が甘いところがあるのね、と愛着がわいてくる。

しかも、今回紹介するこのCDを聴くと、けっこうベートーヴェンらしい曲じゃないかと思ってしまう(変な言い方だけど)。

ソリストはピアノがアルゲリッチの他、ヴァイオリンはカピュソン、チェロはマイスキー。オーケストラはラヴィノヴィチ=バラコフスキー指揮オルケストラ・デッラ・シヴィッツェラ・イタリアーナ(スイス・イタリア語放送管弦f楽団)。

指揮者もオーケストラもこのCDを購入して初めて知ったが、このアルバムでの演奏を聴く限りなかなかよい。オーケストラの音も適度に厚みがあるし、演奏にメリハリ感がある。

そして、ソリスト陣。

なんでアルゲリッチが繰り出す音ってこんなに表情豊かなんだろう。

ヴァイオリンもチェロもすてきだ。

要するに良い演奏である。

こういう演奏で聴くと「三重協奏曲」はベートーヴェンの傑作ではないが、一級の作品ではあると思えてくる。

2003録音。ライヴ。

しかし、これでため息をついていてはいけない。

一緒に収められているシューマン(Robert Schumann 1810-56 ドイツ)のピアノ協奏曲イ短調Op.54(1841/'45)の激しさがすごい!激しいというよりも強暴。プロコフィエフのようで、ロマンティックな表情をできるだけ排除しているようにさえ感じる。

これがシューマンのコンチェルトのベスト演奏とは言えないが、そして「こんなのシューマンじゃない!」って嘆く人もいるだろうが、私は興奮した。

ダンの前でアンヌが胸をあらわにして、警備隊員にふさわしくない性癖を発揮するのでは?と想像し、興奮しちゃうような……

こちらの演奏は2002録音。ライヴ。指揮とオーケストラはトリプル・コンチェルトと同じ。

先日の昼前のことだ。

突然キュっと握られるような痛みが胃に走った。

何だろう?

また潰瘍が再発したのだろうか?

考えてみれば(いや、考えてみなくても)、私の消化器官内に十二指腸潰瘍が発見されたのは1年前のことだ。

そのあとは医師に命じられるまま、奴隷のように律儀に薬を飲み続け、その結果「潰瘍はすっかりなくなりました。よかったですね」(医師:談)ということになったが、聞いたことのないメーカーの鼻毛シャーバーが、だいたいにおいて1年間の保証期間が切れる頃に絶命的に故障するように、私の潰瘍も医師の保証期間が切れるのを見据えて新たな巣づくりの準備に取りかかっているのかもしれないと思えてきた。

しかし、そうでないかもしれない。

一時的な気まぐれの胃痛である可能性も希望的にある。

おっ!

そのとき私は思い当たることに思い当たった。

その日の朝の通勤時に聴いた曲。

それはショスタコーヴィチ(Dmitry Shostakovich 1906-75 ソヴィエト)のヴァイオリン協奏曲第1番イ短調Op.77(1947-48。初演1955)であった。

しかし、これまで紹介したヴェンゲロフ盤でも、モルドコヴィッチ盤でもない。

ヴァイオリン独奏は、このコンチェルトを献呈されたオイストラフ。管弦楽は、ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル。

この第1協奏曲、「ショスタコーヴィチ大研究」の中で、「このジャンルでは稀にみる重苦しい、聴いていて胃が痛くなるような音楽なのだ(特にコーガンやD.オイストラフの残した録音)……」と書かれていたもの。

で、その「特に」と名指しされているオイストラフの独奏による録音を、この日、私は耳にしたわけだ。もっとも、この本で触れられている演奏が、果たして複数残されているオイストラフのこの曲の録音すべてをさしているのかどうかは知らないけど。

ちなみに、ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルとの共演のこの演奏は、1956年11月18日の録音。

さて、ということは、この演奏を聴いたことが胃痛の原因になったかどうかは、さっぱりわからん。って、何が「さて」だかもっとわからんが……

いずれにしろ胃痛発症から30分後、昼食を食べたら治った。

ちなみにこの日食べたのは天丼・ミニざるそばセットであった。ざるそばの長ネギが胃痛に有効だったのかもしれない(タイトルを早読みして「テンジョウで胃痛が治まり」と読んでしまった人も何人かいると思う。私は天井に上る癖(へき)はない)。

あるいは、単におなかがすき過ぎて、胃が痛くなったのかもしれない(いわゆる自己消化)。

ところで、ショスタコのヴァイオリン協奏曲第1番は1955年10月29日に初演されているが、そのときのメンバーも独奏がオイストラフ、管弦楽はムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルであった。

つまりCDは初演の顔ぶれと一緒ということ(オケの1人1人については知らんけど)。

演奏は終始緊張感が漂うが、「恐ろしい緊張感」ってほどではない。さすがだな、とは思うが……

当然のことながらモノラル。

私はモノラル録音のものは買わない主義。

でも縁あって、先日紹介したショスタコの協奏曲集の1枚として入っていたので、耳にすることができた次第である。単売なら私は買わない。

良い演奏ならモノラルでも構わない(あるいは、値段が安いのに他の収録作品がステレオ録音で、しかもなかなか良い演奏揃いだから、このセット、買いだな)という方にはお薦めのCDと言えるだろう。

実際、お薦めの廉価盤である。ブリリアント・クラシックス(メロディア原盤~たぶん)。

コーガンで思い出したが、今度の人間ドック、オプションの前立腺検査を受けるべきだろうか?

昨日の午前中、いつもの薬が切れたのであわてて病院に行ってきた。

久々に医師の診察もあったが(来週ドックを受けるということで、血液検査はなし。そのため1500円ほど節約)、前回よりのなぜか1キロも体重が増加していた。

なぜだ?

食生活は変わっていない。

もしかすると、タバコの品切れに伴う節煙の影響で太ったのか?(ミルキーの食べすぎ)

看護師はご丁寧に、1年前の体重と見比べて教えてくれた。

「4キロ増えてますよ」

ぐひょー。

これだもの、ズボンがきつくなるわけだ。

私のこれまでの人生は、2年ほど前まではずっと「やせすぎ」だった。

この2年は「適正」だった。

放っておくと「でぶ」に移行してしまうかもしれない。

潰瘍だったから4キロ少なかったという見方もできるが、いずれにしろ、もう、“天丼+ミニざるそばセット”なんて食べない、ことにできたらいいなぁ。

昨日、東京出張から戻って来た。

昨日の朝の東京は涼しかった。

羽田空港行きの京急は空港到着が5分遅れた。

先の電車が詰まっていたようだ。

ラッシュの時間帯はいつもこうなのだろうか?

羽田-千歳便は一部間引きによって欠航便が出ているうえ、旅客減少対策として就航している機種を小型のものにしているため、私が乗った便は満席。

こういう時に限って、隣の席はむさくるしいおじさん。

女性に座って欲しいとまでは言わないが(女性でも大きな人は勘弁だし)、せめて私のような(自称)むさくるしくないおじさんに座ってもらいたいものだ。

東京は涼しかったが、昼前に新千歳空港に着き、機内からボーディング・ブリッジに出たときには、涼しさを通り越して寒かった。

このとき頭に浮かんだのはシベリウス(Jean Sibelius 1865-1957 フィンランド)の交響曲第3番ハ長調Op.52(1907)だった。

やっぱりシベリウスの作品のオーケストラの音色、そしてメロディーは(すべてとは言わないが)北海道の気候にマッチすると思う。

言葉ではうまく言えないが、間違いなく“北方”という共通する核のようなものがある。

彼の交響曲第5番は春の到来にインスピレーションを受けて書かれたというが、同じ雰囲気が交響曲第3番にも感じられる。

また、第3番と第5番は形の上でもよく似ている。なお、交響曲第3番の作品そのものについては、こちらをご覧いただければと思う。 ここではマゼール/ピッツバーグ交響楽団のCDを。

ここではマゼール/ピッツバーグ交響楽団のCDを。

すでに第1、第5そして「フィンランディア」の演奏で取り上げている、交響曲全集の中に収められている。

マゼールの演奏は、のどかな自然描写、という印象は強くないが、一方で“何か”の絵巻物を見ているかのような流れがある。私は特に第2楽章にそれを感じた。

また、この録音でも、マゼールの特徴とも言えるホルンのアクセントを強調したパッセージが各所で聴こえるが、これが私の耳には良い刺激になる。

第3交響曲は1992録音。ソニー・クラシカル。

§

今日は重要な会議(のようなもの)があり、それが終わり次第、再び東京へ行く。

今回の同行者はナシニーニ氏。3日間ナシニーニ氏と行動を共にするが、何かの間違いが起こってはいけないし、望んでもいないのでホテルは別々。

それにしても、昨日千歳に着いたときは、ターミナルビル(到着ロビー階)に人があまりいなかった。海外からの観光客がいないとこんなもんなんだと、あらためて思った。いれば「騒がしいなぁ」と好意的に思わないが、昼どきにもかかわらずすいている飲食店を目にすると気の毒に思う。

それ以上に、ススキノの街はもっと閑散としているようだけど……。

そうそう、今夜泊まるホテルは、森永の本社の近くである(空気の缶詰→おもちゃの缶詰→チョコボール→森永、という思考から書いてみた)。

昨日の記事を読んでくれた方ならご存知のように、私は今朝を東京で迎えた。

昨日の記事を読んでくれた方ならご存知のように、私は今朝を東京で迎えた。

東銀座のホテルである。住所でいえば築地だ(←そんなんどーでもいいか……)

昨日は夕方に埼玉から東京へ移動。

東京駅に着くと、そのままオアゾの“小松庵”へ。

久々の“小松庵”の料理、そしてそばは極上的にウマかった。

私は“おかめぬき”も注文したが、一緒だった鉋さんが「おかめ……ぬき……?」と、不思議そうな声を出した。

無理もない。北海道ではあまり聞かない語句だ。私も北海道人だけど……

“おかめぬき”とは、ここに書いてるように、トッピング集である。「お亀さん、を、抜く」なんていう、Hなことをそば屋でしてはいけない。想像だけでもいけない。

この日、小松庵子さんはお休みのようだったが、代わりにいた初めて見る(って言っても、私がここに来たのは1年ぶりくらいになるから、私の基準でいうのは間違いなんだけど)店員の女の子もとても感じが良かった。そして、店長も元気そうだった。何よりである。 20時前に食事を終え、ホテルへ。

20時前に食事を終え、ホテルへ。

すぐ近くのナチュラル・ローソンへ寄ると、前回と違いビールはふつうに売られていた。しかもサッポロ黒ラベルも置いてあり、私は喜んでしまって、ついでにカステラまで買ってしまった(小松庵の唯一の難点をあげるとすれば、ビールが“琥珀エビス”という濃ぉいものしかないということだ。あっさり爽やかな私は、濃厚タイプのビールは苦手である)。人間、興奮すると時として不思議なものをつまみに買ってしまうようだ。

また、朝ごはん用におにぎりを買う。部屋に湯沸かしポットがある、そのごく当たり前のことへの喜びを感じる。豚汁が飲める。

このホテル、最近主流になった、1階の食堂みたいな広場なんかで「焼き立てのパンなど朝食をご自由に」っていう、朝食が用意されている(朝食で1500円もとる、かつてのホテルのやり方よりはるかに良心的だとは思う)。

食事をするという行為は、けっこうその人の“本性”、赤裸々な本能が表に出るものだ。

そういうのを見られたくないから、私はなるべく見知らぬ人の中に入って食事をするのは避ける。自分を見られたくないという意味で。誰も見てないだろうけど。

だから、部屋でコンビニ食となることが多い。

§

このところずっと、買ったCDは“当たり”であった。

でも、いつまでもそうは続かない。

今回は「買って失敗した」という“はずれ”とまでは言わないが、私のこのところのおだちへの警鐘的な、まさに「鐘が鳴るなり和田アキ子」的な刺激ある演奏。

私にとって、中学時代のひどく悲しい思い出がメンコンと結びついているとすれば、高校時代の驚くほど悲しい思いを打破してくれた作品はベルリオーズの幻想交響曲である。

中学生のとき。

私はすでにクラシック音楽を聴くのを趣味とし、多肉植物を育てるのが好きであるというだけで、少し一目(いちもく)置かれる存在になっていた。この場合、一目置かれるという意味は、ほんのちょっぴり変わり者とみなされていたということである。

多肉植物が好きになり、育てるようになったいきさつは次のとおりである。

第 1段階:自分の部屋にも緑があったら気持ちが潤うかもな。

↓

第 2段階:ホクレンマーケットの出口にある花屋に行ってみよう(注1)。

↓

第 3段階:なんだが葉っぱの模様が骨みたいな変わった植物があるぞ。これを買おう。

↓

第 4段階:それはダニアという観葉植物だった。

↓

第 5段階:でも水やりが結構面倒だな。それに1鉢じゃ寂しいな。

↓

第 6段階:よし、またあの花屋に行こう。

↓

第 7段階:おぉ、この肉厚でたくましい植物が私の好みだ。

↓

第 8段階:それはアロエだった。手間がかからずナマケモノでも育てられるらしい。

しかも、食べれば胃にもいいという。やけどにも効くらしい。

「中学生なのに鉢植えを育てるなんて、心が優しい子ね」

店のおばさんにこう褒められる。

↓

第 9段階:多肉植物、さらにサボテンにムラムラと興味が湧き、抑えられなくなる。

「サボテンと多肉植物」、「流行の多肉植物」という園芸書を買う。

「趣味の園芸」を買うようになる。

↓

第10段階:カスタムパルコの3階にあった園芸店に行ってみた。

そこでユーフォルビア属の多肉植物の“花キリン”を買う(注2)。

↓

第11段階:園芸書の巻末に広告が載っていたところへカタログを請求する。

“堀田千草園”と“山城愛仙園”である。

↓

第12段階:これらから通販で購入するようになる。

そのへんの園芸店にはない品種を手にすることで、喜びが高まる。

↓

第13段階:とはいえ、中学生。お金が続かず、そのうち購入を断念。

しかも、冬場の自室は植物人間の休憩所のようになってしまった。

↓

第14段階:いつか“山城愛仙園”に就職しようと夢見る。

↓

第15段階:買わないので、そのうちカタログが送られてこなくなる。

↓

第16段階:そのうち飽きる。

という経過をたどった。

余談だが、私は大学も就職したのも北海道。

その後、大阪に転勤になったが、外勤で何度も阪急神戸線に乗ることがあった。

その車窓から“山城愛仙園”の看板を初めて目にしたときには、何というか、胸が詰まる思いがした。

私はかつて、将来はここに勤めることも夢見た。というのも、山城愛仙園のカタログの最終ページには、毎号「園長候補生募集」という案内が載っていたから。ここの園長候補になりたいと真剣に思っていたときがあったのだ(ずっと候補でいいのか?)。

実際に店を訪れてみたい衝動に何度もかられたが、勢い余って何十万円もする珍種の多肉植物を買ってしまいそうなので止めた。そうそう、すぐに枯らしてしまったが、あのころここで通販で買った珍種(変異種)の「珍棒閣」というサボテンは、とげがまったくなく、本当にあれを緑色にしたようなものだった。あれって何かなぁ?枯らさないで巨大に育て上げたかったなぁ。

以上が、私の青春期の“多肉体験”である。

さて、一方でクラシック音楽の方だが、当たり前のことかもしれないが、多肉趣味よりはまだまともに見られていたように思う、人さまからは。学校の授業でも音楽鑑賞っていうのはあるが、多肉栽培ってのはないし……

中3のときに同じクラスだったS.Y君がちょっとだけクラシックを聴くらしく、なんとなく鼻につく言い方で私のところへ寄って来た。

「ねぇ、君は誰の曲が好きなの。僕はねぇ、ベルリオーズの幻想交響曲が好きなんだ。いいよねぇ~」

私はそのころまだ「幻想交響曲」を聴いたことがなかった。その曲の存在すら知らなかった。

「えっ、知らないの?君のことだからてっきり知ってるもんだと思ったのに……意外だなぁ」

こいつ、柱サボテンで殴ったろうかと思った。

翌日。

S.Y君はこの学校では山側の奥地から通学していたにもかかわらず、頼みもしないのにそのLPレコードをわざわざ持ってきて貸してくれた。

私はそのLPを聴かなかった。彼のようなタイプは危ない。もし、それをかけたときに間違って傷でもつけてしまおうものなら、一時的に大騒ぎになり、長期的にねちっこく攻めてくるに決まってるからだ。

早々に返したとき、彼は言った。

「どうだった?気に入った?」

私は「気に入らなかった」と答えた。

その半年後、親戚がLPを買ってくれるという私の人生の中でも最初で最後の機会があったが、そのとき選んだのは小澤/ボストン響の「幻想」のLPだった。

上に書いたように、ベルリオーズ(Hector Berlioz 1803-69 フランス)の「幻想交響曲(Symphonie fantastique)」Op.14(1830/改訂'31)の人生とのかかわり合いは深い。何が深いかって、こういう風に深い。

これまで数多くの録音を聴いてきた。

たとえば、歴史的名盤と言われているミュンシュ/パリ管の演奏は私にはパピっと来なかった。カラヤン盤は鐘の音が全然嫌い。とかなんとかで、どの演奏を聴いたことがないかわからないくらい聴いてきた(というのは過言)。

先日タワレコを歩いていたら(今まで這ったことはない)、ミュンシュ/ブダペスト交響楽団のCDが目にとまった。

過去に聴いたことがあるかどうかの記憶も曖昧だったが、最近この曲のCDを買っていなかったので、たまには、と買ってみた。ブダペスト交響楽団というのはハンガリー放送管弦楽団のレコーディングの際の名称である。

録音は1966年と古いが、残響が豊富な音は耳に心地よい。

と思ったら、右の音が急にスゥーっと小さくなったりする。まるで聴力検査をさせられているかのようだ。思わず指に力が入る。

こういう箇所がいくつかある。まっ、録音が古いんでしょうがない。

でも、それだけじゃない。けっこう演奏のミスも目立つ。

そして、私はこの録音を聴いたことがなかったことを明確に認識した。

決め手は第5楽章(終楽章)の鐘である。

この特徴的な鐘の演奏はこれまで聴いたことがないものだった。

おそらくこの音からして、チューブラ・ベル(のど自慢の鐘だ)を使っているんじゃないかと思うが、それにタムタム(ドラ)か何かも小さい音ながら重ねている。

それはいいのだが、この鐘、素人のぶっつけ本番かい?っつーくらいはずす。

「うわっ、鳴らない!」、「おぅ、ずれてる」、「ひょえぇ~、とんでもないとこで叩いてる」ってもんで、これはひどい!勘で叩いてるのかぁ?

私を「幻想」に目覚めさせ、かつ失恋の痛手から救ったデ・ブルゴスの東京公演のときの鐘もひどかったが(私はTVで観た)、こんな演奏をCD(あるいはLP)で出すなんて、ほとんどこのときの鐘の奏者への無期懲役の嫌がらせとしか思えない。他のパートが引っ張られなかったのが不思議。何度聴いてもハラハラし、停止しているエスカレーターを上るときのような気分になる。

逆にこんなミスった演奏、録音で聴けるなんてなかなか貴重。

仕事で失敗したときなんか(例えば、50ページから成る資料を100部コピーし製本もし終えたのに、4ページと12ページと19ページと47ページ目が抜けていることが発見されたなど)、これを聴くと勇気づけられるかもしれない。

あらためて書くと、ミュンシュ/ブダペスト交響楽団の「幻想」は1966録音。Hungaroton。

第1楽章の反復も、第4楽章の反復もなし。

私が買ったCDは、しかしタワレコのオンラインショップには見当たらなかった。

私はなぜ今回このCDに出くわしたのだろう。運命かしら?

ところで、来年1月の札響第545回定期では「幻想交響曲」が演奏される。

札響は「幻想」専用の鐘を持っている。

注1) 当時住んでいた西野にはホクレンマーケットという体育館のような造りの店があった。けっこうにぎわっていたが、西野に西友が出店したことであっけなく閉店した。

注2) この花キリン、今でも私の実家で生存しているが、枯れもしないが育ちもしないという均衡状態を保っている。そこの家主のぞんざいな扱いのせいだ。

チャイコフスキー(Pytr Il'ich Tchaikocsky 1840-93 ロシア)の交響曲第2番ハ短調Op.17「小ロシア(Little Russian)」(1872/改訂'79-80)は、初演のときから成功を収めた作品だが、現在ではあまり聴かれることがない作品である。

チャイコフスキー(Pytr Il'ich Tchaikocsky 1840-93 ロシア)の交響曲第2番ハ短調Op.17「小ロシア(Little Russian)」(1872/改訂'79-80)は、初演のときから成功を収めた作品だが、現在ではあまり聴かれることがない作品である。

「小ロシア」(「小ロシア」というのは「ウクライナ」の旧称で、この作品は「ウクライナ」と呼ばれることもある)という名は、V.V.スターソフが付けたものだが、それはこの交響曲の中で3つのウクライナ民謡が用いられていることからきている。

この民謡を引用しているために、珍しく“ロシア5人組”からも好評を得ている。

交響曲第2番はキエフの近くのカメンカで作曲が進められた。

カメンカという地は、チャイコフスキーの仲の良い妹アレクサンドラの嫁ぎ先であった。

まったく、妹離れしてないんだから……

曲は4つの楽章から成る。 第1楽章でホルンが吹く主題は、民謡「母なるヴォルガを下りて」によるもの。

第1楽章でホルンが吹く主題は、民謡「母なるヴォルガを下りて」によるもの。

第2楽章のトリオのメロディーは、「紡ぎなさい、私の紡ぎ女よ」の引用だという(紡ぎ女って……)。

さらに、第4楽章は民謡「鶴」を基にしている。

なお、チャイコフスキーはこの曲を1879年~80年にけけて、全面的に改訂している。

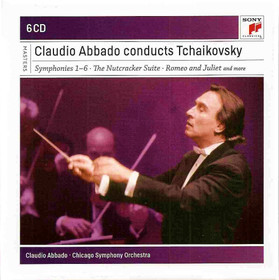

今回はマゼールとアバドの演奏を続けて聴いてみた。

近ごろ私からの愛を受けつつあるマゼール。また、チャイコフスキー交響曲全集で「なかなかいいじゃん」と私の耳を満足させてくれているアバド。その両者の対決だ(クワガタの喧嘩のように、勝手に無理やり対決させてるんだけど)。

実はこの2人、因縁の中(というわけでもないか)。

カラヤンが辞任したあと、ベルリン・フィルは次の芸術監督を探していたのだが、その有力候補とされていたのがマゼールである。1990年のことだ。

そして、それは間違いないものと思われた(少なくとも本人にとっては)。なんせマゼールさま、就任祝賀パーティーの席まで用意し、ビールかけの準備までしていたという。

ところが発表された名前は Claudio Abbado であった。

マゼールさま、すっかりプイプイっ!意気消沈したのは言うまでもない。

教訓:野球で優勝したんじゃないんだから、ビールかけなんておやめなさい!

さて、この2人による「小ロシア」の演奏。

マゼールの方はウィーン・フィルとの1964年の録音。彼がまだ30半ばのころで、鋭くて個性的な演奏を行なっていたピークにあたる。

一方、アバドの方は1984年録音。オーケストラはシカゴ交響楽団。その6年後、彼には指揮者としての最高のポジションであるベルリン・フィルに招かれると想像できていたのだろうか?

そして、聴いてみると、マゼールの勝ち!

血気盛んな若手の頃のマゼールと、50を過ぎた頃のアバドを比較するのはちとハンディがあるが、私はそう思った。

マゼールはパワフルにぐいぐいと進めていく。持ち味の鋭さも健在。

一方、アバドはまじめすぎる感じ。「あなたの優しさが物足りないの。ときにはサバ折りのようにぎゅっと抱きしめて欲しいの」って思ってしまう。

特にこの交響曲、作品自体がなんとなくボァ~ンとしたものだからなおさらそう思う。

アレクサンドラで思い出したが、サンドラとサツドラとツルドラ。

あなたはどれが好き?

サン・ドラッグとサッポロ・ドラッグストアとツルハ・ドラッグのことだけど。

§

昨日東京へ。

千歳から羽田への便は混んでいた。減便しているせいと、機種を小さめのものに換えているからだろう。

昼は第2ターミナル出発ロビーのレストランで。

スパゲティ・ボロネーゼを頼もうと思ったが、同じ価格で牛ステーキのせオムライス(しかもオムライスの中身は私の体に優しい白米。私はチキンライスが不得意である)。これはこのオムを頼むしかない。でも、スパゲティ・ボロネーゼで1,200円はなかなか高い。“チロリン村”だったら2人前頼めちゃう。

で、店員さんが来たときに、でも、私の口から出てきたのはエクトプラズム、じゃなくて、「カツカレー」って単語。直前の臨機応変対応。だって、カツカレーは1300円と100円しか違わなかったんだもん。

味のレベル?750円級ってところ。あとは場所代。やむを得ないだろう。

そのあと埼玉県某市へ。この日の泊まりはここ。

ホテルはワシントン系列の超合理的ホテルR&B。

このホテル、私は好きじゃない。安いのはいいけど、あまりにも窮屈(部屋の広さも精神的な居住性も)。でも、ほかに適当なところがなかった。

安いといっても、6000円ちょっとだから、今や「安い」とも言えない。

せっかく埼玉に来たのだからと、夜は……白木屋。

全国共通、安心メニュー。

でも、〆に食べた塩ラーメン(小サイズ)はひどくしょっぱかった。

昨日の夜のうちにコンビニでおにぎりとカップみそ汁(豚汁)を買っておいて、今朝「さて食べよう」と思ったのだが、な、なんと、ホテルの部屋に必須ともいうべき湯沸かしポットがない!

ベッドの下まで探したが、ない!

あぶねぇ~。

気づくのがパッケージを開ける前でよかった。

でも、この豚汁、今日持って歩かなきゃならないのか?

- 今日:

- 昨日:

- 累計:

- 12音音楽

- J.S.バッハ

- JR・鉄道

- お出かけ・旅行

- オルガン曲

- ガーデニング

- クラシック音楽

- コンビニ弁当・実用系弁当

- サボテン・多肉植物・観葉植物

- シュニトケ

- ショスタコーヴィチ

- スパムメール

- タウンウォッチ

- チェンバロ曲

- チャイコフスキー

- ノスタルジー

- バラ

- バルトーク

- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽

- バロック

- パソコン・インターネット

- ピアノ協奏作品

- ピアノ曲

- ブラームス

- プロコフィエフ

- ベルリオーズ

- マスコミ・メディア

- マーラー

- モーツァルト

- ラーメン

- ルネサンス音楽

- ロマン派・ロマン主義

- ヴァイオリン作品

- 三浦綾子

- 世の中の出来事

- 交響詩

- 伊福部昭

- 健康・医療・病気

- 公共交通

- 出張・旅行・お出かけ

- 北海道

- 北海道新聞

- 印象主義

- 原始主義

- 古典派・古典主義

- 合唱曲

- 吉松隆

- 名古屋・東海・中部

- 吹奏楽

- 周りの人々

- 国民楽派・民族主義

- 変奏曲

- 多様式主義

- 大阪・関西

- 宗教音楽

- 宣伝・広告

- 室内楽曲

- 害虫・害獣

- 家電製品

- 広告・宣伝

- 弦楽合奏曲

- 手料理

- 料理・飲食・食材・惣菜

- 映画音楽

- 暮しの情景(日常)

- 本・雑誌

- 札幌

- 札幌交響楽団

- 村上春樹

- 歌劇・楽劇

- 歌曲

- 民謡・伝承曲

- 江別

- 浅田次郎

- 演奏会用序曲

- 特撮映画音楽

- 現代音楽・前衛音楽

- 空虚記事(実質休載)

- 組曲

- 編曲作品

- 美しくない日本

- 舞踏音楽(ワルツ他)

- 行進曲

- 西欧派・折衷派

- 読後充実度

- 邦人作品

- 音楽作品整理番号

- 音楽史

- 駅弁・空弁

© 2007 「読後充実度 84ppm のお話」