ポール・オースターの「偶然の音楽」(新潮文庫)。

ポール・オースターの「偶然の音楽」(新潮文庫)。

オースターという作家は知らなかったが、タイトルにひかれた。

表4(裏表紙)に書かれた「妻に去られたナッシュに、突然200万ドルの遺産が転がり込んだ。すべてを捨てて目的のない旅に出た彼は、まる一年赤いザーブを駆ってアメリカ全土を回り、〈十三カ月目に入って三日目〉に謎の若者ポッツィと出会った。〈望みのないものにしか興味の持てない〉ナッシュと、博打の天才の若者が辿る数奇な運命。現代アメリカ文学の旗手が送る、理不尽な衝撃と虚脱感に満ちた物語」と書いてある。

どう考えても音楽とは関係ない内容だが、それでもタイトルにひかれて買った。

いま、半分ほどまで読み進んだ。

これまでに出てきたクラシック音楽に関係する部分は、

① ナッシュが独りピアノを弾く箇所。

がらんとした壁を聴き手に長いさよならリサイタルを行なった。数十曲あるお気に入りを、一つひとつ弾いていく。クープランの「神秘の障壁」からはじめて、ファッツ・ウォーラーの「ジルバ・ワルツ」まで、指が麻痺して弾けなくなるまで鍵盤を叩きまくった。

「神秘の障壁(Les baricades mysterieuses)」はクープラン(Francois Couperin 1668-1733 フランス)の「クラグサン曲集第2巻(Pieces de clavecin second livre)」(1717出版)の第6組曲(Ordre No.6)の第5曲。

が、私は聴いたことがない。

ウォーラーという名前も知らない。おそらくこちらはクラシック音楽ではないのだろう。

② カーステレオでナッシュが聴いた音楽の記述。

運転しながら、バッハ、モーツァルト、ヴェルディのテープをえんえん聴いていると、まるで自分のなかから音が湧き出てきて風景を浸しているような、可視の世界を彼自身の思考の反映変えているような、そんな気持ちになってきた。

バッハとモーツァルト。これは自然な感じがするが、そこにヴェルディの名が出てくるのが唐突な気がする。

作者はヴェルディが好きだったのだろうか? ヴェルディ(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi 1813-1901 イタリア)は、イタリア・ロマン派歌劇の最大の作曲家である。

ヴェルディ(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi 1813-1901 イタリア)は、イタリア・ロマン派歌劇の最大の作曲家である。

歌劇「アイーダ」のなかの行進曲は、サッカーの応援歌に替え歌されてもおり非常にポピュラーだ。

今日は有名なアリア「女心の歌『風の中の羽のように』(La donna e mobile qual piuma al vento)」。歌劇「リゴレット(Rogoletto)」(1851初演。ヴェネツィア。3幕4場。台本:V.ユゴーの「歓楽の王」からF.M.ピアーヴェ)。

最愛の娘ジルダをマントヴァ公爵に奪われた宮廷道化師のリゴレットは、公爵から娘を取り戻し、復讐をすべく刺客スパラフチーレに公爵の暗殺を依頼する。しかし彼の妹のマッダレーナも公爵の手管にかかってリゴレットの計画を阻み、身代わりになったジルダが殺される、という皮肉な結末の物語。

このアリアは、第3幕でマントヴァ公爵が「女心は風の中の羽のように移ろいやすいもの」と歌いもの。

妻に去られたナッシュは自虐的にこの歌も聴いていたのかもしれない。

CDはオムニバス盤をご紹介。

有名オペラのアリア集。

「女心の歌」の演奏は、チオーニのテノール独唱、サンツォーニョ指揮ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団。1961録音。全曲盤からのピックアップ。

デッカ。

July 2012

タヴァナーという作曲家は少なくとも2人いる。

タヴァナーという作曲家は少なくとも2人いる。

1人はJohn Taverner。1490年頃に生まれ1545年に没したイギリスの教会音楽作曲者である。

もう1人はJohn Kenneth Tavener。1944年生れのイギリスの作曲家である。

綴りを見ると r の文字があるかないかの違いがある。

また、1944年生れの現代の作曲家の方をタヴナーと呼ぶことがある。

今日はそのタヴナーの「レクイエム(Requiem)」。

タヴナーの作品としては、以前に「奇跡のヴェール」(1987)を取り上げたことがある。

彼は前衛音楽というものが崩壊した後の世代の作曲家で、神秘主義者。正教徒だが、イスラム教などほかの宗教をテーマにした作品も書いている。

この「レクイエム」はリヴァプール・カルチャー・カンパニーから委嘱されて書かれた作品。独奏チェロとソプラノ独唱、テノール独唱、混声合唱と管弦楽という編成。

イギリスで書かれたレクイエムといえば、アンドルー・ロイド・ウェッバーの「レクイエム」(1984)が有名で、それと比較するような感じで今回初めて聴いてみたが、タヴナーの方が響きも、その響きから伝わってくる気分も、より宗教的である。

ロイド・ウェッバーのミュージカルのような派手さはなく(でも、それはまたそれまでになかった魅力である)、敬虔な気持ちにあふれている感じがする。

またこれは特異なレクイエムだ。というのも、キリスト教のテキスト以外にもコーランやヒンドゥー教のテキストも用いられているというからである。

演奏する場合には十字型の空間で、中央に独奏チェロを置き、合唱と金管は東側、弦楽群と2人の独唱は西側、打楽器群は南北に配置するよう指示されており、聴衆は東西南北の奏者たちの内側に位置することになっているそうだ。

7曲から成る。

CDはナイトのチェロ、独唱がトマス(S)とケネディ(T)、ペトレンコ指揮ロイヤル・リヴァプール・フィルと同合唱団による2008年ライヴ録音。

EMI。

どうでもいいことだが、“おやじ”と“おじや”はそっくりである。

どうでもいいことだが、“おやじ”と“おじや”はそっくりである。

いや、外見のことでも中身のことでもなくて、字面がである。

そっくりどころか使われている文字はまったく一緒なのだ。これは驚くべきことである。

また、おじやはおやじが食べているシチュエーションに合っている。

私が育った家では、特におやじ(つまり父)が鍋料理のあと残った汁にご飯を入れて煮込んで食べていたが、それを雑炊とは呼ばず“おじや”と言っていた。

私は“おじや”という言葉の響きがどうも好きではなかった。だって、なんとなく貧乏たらしいんだもん。

でも、その語源は意外とハイカラで、Wikipediaによると、スペイン語で「鍋」、またそれから転じて「鍋料理」を意味するオジャ(olla)に由来するんだそうだ(どう眺めてもオラではあるが。スペイン語だとオジャなんだな)。

この暑い時期になんで急におじやのことを思い出したのか?

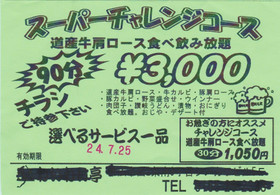

実は2週間ほど前に郵便受けに入っていたのだ。

おじやじゃなくて、チラシが。

そのチラシには何の落ち度もない。完璧だ。

ただ、最初に見たときは、はっとした。

「おやじとデザート付き?」……私が読み違えただけ。以上。

でも、おじやは食べ放題じゃないんだな……。おにぎりよりコスト高なんだな。

ところで暑くなってきて食欲不振とか寝ている間におなかを冷やして壊したりしている人はいないだろうか?

私は大丈夫だ、今のところ。

こう書いてしまうと「左様ですか」で終わってしまうから、もう少し話を発展させる。

大阪に勤務していた時には、けっこう夏バテに苦しんだ。

それを心配した妻が高麗人参を飲むよう勧めてくれたが、そのサプリを飲むとかえって汗が噴き出してきて余計辛くなった。どうやら私の体質には合わなかったらしいが、こういうのって気をつけた方がいい。特に漢方系は。

それから、これはストレスもあったと思うのだが、とにかくおなかを壊していた。

そんなとき、亜鉛が下痢にも効果があるという記述を目にした。

ご存知の方も多いと思うが、亜鉛が不足すると味覚障害を起こす。また、セックス・ミネラルと呼ばれるように、性腺機能には必須のミネラルでもある。近年、若者の間で味覚障害が増えていると言われるが、それは男性の女性化にも関係があるのかもしれない。つまり亜鉛不足である。

私個人としては性腺機能はどうでもいいが(世の男性には気になっている人が多いとは思うけど)、少なくとも元気を維持できそうではあるし、何より下痢や関節炎、頭部外傷、胎児の成長に亜鉛サプリの効果があるという報告があるそうだ。

性腺機能のみならず、関節炎や頭部外傷、ましてや胎児の成長も私には関係ないが、下痢に効果ありというのは気にかかる。

ということで亜鉛サプリを飲んでいるが、確かに慢性的な下痢はなくなった。

もちろんさまざまな要因があるので亜鉛摂取=下痢の解消とは言い切れないが、害があるものではないので下痢に苦しんでいる人は試してみるといいかもしれない。

ほかにも、亜鉛には免疫力を高め風邪を早く治す効果があるそうだ(参考:蒲原聖可「サプリメント小事典」(平凡社新書))

そうそう、このあいだ“金蛇精”っていう薬の広告を新聞で見た。

そこには“陰萎”って言葉が書かれてあった。

陰萎……初めて見る言葉だ。漢字から何となく意味は分かるけど、なんだかすごい言葉だ。萎えちゃうんだもの……

金色ヘビの精…… さて、グルック(Christoph Willibald Gluck 1714-1787 ドイツ)の「精霊の踊り(Ballet des champs-elysees)」。

さて、グルック(Christoph Willibald Gluck 1714-1787 ドイツ)の「精霊の踊り(Ballet des champs-elysees)」。

この曲は彼の代表作である歌劇「オルフェオとエウリディーチェ(Orfeo ed Euridice)」(1762初演、ウィーン。3幕。台本=カルツァビージ)の第2幕第2場の、精霊たちが天国の野原で踊る場面の曲。

フルートが奏でるメロディが非常に美しいため、この曲だけが単独で取り上げられることが多い。また、クライスラーがヴァイオリン用に編曲したものも知られている。

グルックはドイツに生まれ、オーストリアとフランスで活躍した。バレエ音楽や器楽曲も書いたがオペラの改革者として名を残している。

いまでは頻繁に名前を目にする(耳にする)作曲家ではないが、かのH.C.ショーンバーグが「大作曲家の生涯」(共同通信社)のなかで、「オペラの改革者」というタイトルで独立した一章を割いているほどである。

その章は次のような文章で閉じられている。

彼は音楽劇としてのオペラの針路をさだめ、オペラは歌、歌詞、演技、舞踊、舞台を、それぞれほぼ同様の割合で結合した総合芸術であると規定した。こうした役割を果たしたグルックは、まさしくリヒャルト・ワーグナーの精神的な先祖なのである。

ここでは「精霊の踊り」について、ミュンヒンガーとシュトゥットガルト室内管弦楽団の組み合わせによるオムニバス盤で紹介しておく。

フルートはドーン。いや、“笑ゥせぇるすまん”じゃなく、フルート・ソロを務めているのがドーンという人。

1984録音。ロンドン(デッカ)。

私がまだ学生のとき、音楽関係(といってもクラシック音楽ではない)の仕事をしていた母の姉の娘、すなわち“いとこ”がLPをくれたことがある。この場合の漢字表記は従姉弟が正しいと思われる(他に、従兄妹、従兄弟、従姉妹がある)。

私がまだ学生のとき、音楽関係(といってもクラシック音楽ではない)の仕事をしていた母の姉の娘、すなわち“いとこ”がLPをくれたことがある。この場合の漢字表記は従姉弟が正しいと思われる(他に、従兄妹、従兄弟、従姉妹がある)。

それはドビュッシーの歌劇「ペレアスとメリザンド」の全曲盤だった。

演奏はボド指揮リヨン管弦楽団。ソリストはコマン(メリザンド)ドルモア(ペレアス)、バッキエ(ゴロー)他。断っておくが、「ほほぅ、メリザンド……コマン……」なんて変な考えはしなかった。

そのLPは通常販売品ではなく“見本盤”と印刷されていた。

おそらく彼女は業界関係者からどんな経緯かは知らないがこれをもらい、かといってクラシックにはなんの興味もないので聴く気もなく、そうだこれをあげたら感謝するだろうと私にくれたのだった(と思う)。

“見本盤”というのはどういうことだろう?

正式に発売される前に音楽評論家などに配られるものなんだろうか?

オペラにはまったく興味がなかった私。

そんな私だったので、このLPが送られてきたときも特に喜んだ記憶はない。

でも、私にとって初めて全曲を聴き通したオペラが、それまでのオペラとはまったく違う形の非伝統的とも言える「ペレアスとメリザンド」だったわけだ。なんだかメリハリがないけど、きれいな音楽だなとは思った。

ドビュッシー(Claude Debussy 1862-1918 フランス)の「ペレアスとメリザンド(Pelleas et Melisande)」(1902初演。パリ)は、ベルギーの作家メーテルリンクがフランス語で書いた同名の戯曲を若干変更して用いたオペラ。5幕から成る。

どんな話かというと、ペレアスとメリザンドの禁断の悲恋物語。

時代は中世ヨーロッパ。場所はアルモンド王国。いや、英語がまだよくわからない子供がアーモンドチョコレートの箱を見て口に出したのではない。

“アルマーニュ”というドイツを指すフランス語と、世界を意味するフランス語“モンド”の合成語である。う~ん、モンド・セレクション。

独り身だがもう若くはないアルモンド王国の王太子ゴローは、日暮れの森の中で見つけた若く美しい女性メリザンドを城に連れ帰り妻にする。

その後メリザンドはゴローの弟の若き王子ペレアスと知り合う。2人の仲は次第に深まる。

メリザンドは妊娠し、ペレアスは遠くへ旅立つことを決意する。その前夜にペレアスはメリザンドに会いお互いに愛を告白するが、そこにゴローが現われ嫉妬のあまりペレアスを斬り殺す。メリザンドも斬られ瀕死の状態になり、赤ん坊を産んだ後に息を引き取る。

テーマとしてはありがちなもの。連れ帰って妻にするってのがすごいが……

ところがドビュッシーが描いたものは“どろどろ愛”というよりは、プラトニック・ラブといったもの。

にしても、透明な音響世界。

義理の姉との禁断の愛がテーマなのに、ドロドロさは皆無。

歌唱についてもそれまでのオペラのように朗々と歌い上げるようなものはなく、歌というよりは言葉と音楽の禁断の融合といったもの。

1回聴いただけではなかなかしっくりと来ない音楽だが、それでも全体的に青みがかったようなトーンに新鮮さを感じるはず。

そして何度か聴くうちに、このときに「新しい音楽」が生まれたことが実感できるに違いない。

なお、印象主義音楽の代表作と言われるドビュッシーの「海」が着手されたのは「ペレアスとメリザンド」のすぐあとの1903年。完成は1905年のことである。

ついでに言わせてもらうと、私は第3幕のイニョルド(ゴローと先妻との間にできた子ども)が登場する部分がとっても好きである。

私が持っているCDは現在のところ1種類だけ。

デュトワ指揮モントリオール交響楽団、同合唱団、アンリ(ペレアス(T))、ルガズ(メリザンド(S))、カシュメル(ゴロー(Br))他による演奏。

1990録音。デッカ。

この美しい音響世界を、他の演奏でも聴いてみたいと思っている近ごろの私である。

再び伊達市内を走行中の話。

再び伊達市内を走行中の話。

千歳、苫小牧、白老、登別、室蘭と高速道路を走っているときに私が心に決めていたことは、「昼はラーメンにしよう」ということだった。

ところが、伊達のインターで高速を下りたところで私は自分でも信じられないような心変わりをしてしまった。

そのときカー・オーディオから流れていたのはラフマニノフ(Sergei Rachmaninov 1873-1943 ロシア)のピアノ協奏曲第3番ニ短調Op.30(1909)の最後の最後。

私はカレーを食べたくなった。

それも無性に。

この気持ちわかってもらえますか?

もう10年以上も、いやもっと前かもしれないけど、中村紘子が出ていたカレーのコマーシャル。そこでこの曲尾の部分が使われていた。コマーシャルってものによって長期間に及ぶ影響力がある。いや、音楽の力と言うべきか?

Homacでレーダー探知機を見て、でも購入には至らず、車をその駐車場に置いたままあたりをうろついた。

そして私は通り沿いの喫茶店というかカフェというかの前に“カレーライス”というピンク地のノボリが立っているのを発見した。この喜びは書き表せないほどだ。

ほとんど躊躇せずに入った。

カレーの味はそこそこだった。

一口食べたあと、そっとスプーンを皿に置き、左手を広げ、右手を握り、左手の手のひらに右手のこぶしを打って、「うまい!」と叫ぶほどのものではなかった。あるいは膝を打つには至らなかった。

自慢のカレーとメニューに書いてあったが、なるほど、自信作だということは伝わる味だった。

でも、余計なことだが、私だって自分が作るカレーは自慢のカレーだ。

最初っから自分で自慢にもならないカレーと宣言したものを、なぜ作らねばならないのか?そんなの食べる喜びがはなっからないではないか!

そういう意味では目玉焼きだって、自慢の目玉焼きになるのだ。

さて、このカレーライスで不満だったのはご飯の硬さだ。

めっこご飯かと思ったが、カレー用に硬めに炊いているのだろうか?芯が残っているのである。

カレールーをかけてあるとはいえ、このライスは口触りがあまり良くなかった。

急きょメニューをチェック。

すると、ご飯をそのまま供するもの-たとえば生姜焼き定食とか、カツ定食といったもの-はなく、ピラフとドリアがあるだけだった。つまり、そのままご飯を出すメニューはない。

やっぱり、わざと硬めに炊いているのだろうか?あるいは輸入米だったのだろうか?

欲求を満たした後、私はちょっと胃もたれに襲われた。

たぶん硬いご飯が胃に負荷をかけたのだろう。

飯ごうでご飯を炊いたけど失敗しちゃった。でも、カレーだからがまんして食べましょう。青空の下ならなんだって美味しいわよ、ってキャンプしているわけじゃないんだから、ご飯は芯の無いように炊いてほしい。私の好みでは。

ラフマニノフのコンチェルトだが、そのとき聴いていたのはトルプチェスキのピアノ独奏、ペトレンコ指揮ロイヤル・リヴァプール・フィルの演奏。

ペトレンコについてはこれまで私はまったく裏切られていないが、この演奏もすばらしい。

こんなに爽やかなラフマニノフの3番を、私は初めて聴いた。おじさん、まいっちゃうぅ~って状態だ。

ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番はねっとりして濃厚な音楽だ。それがラフマニノフの音楽の特徴であり、魅力でもある。ただし、あまりにも叙情的なロマンティシズムは時として胸焼けを起こしたり、息苦しくなったりする。

トルプチェスキ&ペトレンコは若々しく軽快。しかしラフマニノフの持つ魅力失われていない。粘着性や甘美さと現代的感覚の、そのさじ加減がおみごとだ。

多くの演奏がとんかつソースから中濃ソースの味わいだとしたら、この演奏は中濃4にウスター6ってところ(数字にはこだわらないこと!)。

ラフマニノフのちょっとばかり病的なむせび泣き付きメタボ感が好きな人には物足りないかもしれないが、私には十分ロシア的だし、聴いていて酸欠になる心配もない。

あらたなアプローチとして非常に値ある演奏だ。特にこの季節に聴くには良い。

2009録音。Avie。

今の機械についに見切りをつけ、私は新しいものを求めてカー用品店へ行った。

レーダー探知機の棚を見ると、「えっ?こんなに高いの?」というものばかり。

唯一、1機種だけ4,980円というのがあったが、他は1万円を超える。2万円を超えるものまである。日々いつも運転しているわけではないので、そしてバカみたいな非安全運転をしているわけでもないので、こんなに高い物を購入する気はない。

かといって、ヨンキュッパのものを買うんだったら、その性能の差はどうかは知らないが、伊達で買えばよかったってことになってしまう。

ということで、あっさり退散。

ソーラーで、感度が良くって、1万以内のコンパクトな機種ってないのだろうか?

そう考えながら、次はジョイフル・エーケーに行った。

ここには3機種ぐらいしかなく、ソーラーは1機種。やはりヨンキュッパ。

他は1万円を超えるし、電源をシガーソケットから引かなきゃならなない。

どうやらこういう高い機種はGPSだか何だかでの計測をするんだそうで、だから高いし電気も結構食うのでソーラーでは心もとないんだそうだ。

結局私はヨンキュッパの物を買った。

これなら伊達にいるうちに買えば良かったような気もする。

機種はユピテルのEXP-D1。最低限の機能しかついていないが非常にコンパクト。もちろんソーラー。ダッシュボードに置いても邪魔にならない。

そもそもコンパクトじゃないと、ドライヴ・レコーダーにポータブル・ナビが既に置かれている状況下では、設置する場所がないのだ(エアバッグの場所は塞ぐわけにはいかないので)。

目論見とははずれたが、それでも多少ルンルンした気分になった。

どれどれ、ネットで口コミを見てみるか。

EXP-D1と入力してみる。

まずはamazon。

何?評価点数が5点満点の1.3だって?

ガーン!!

私はすぐに車に飛んでいて、取り外してやろうという衝動に駆られた。

またやってしまったか?リサーチ不足の無駄買いを!

ここで評価しているのは6人。声を拾ってみると、

・ユピテルのレーダー探知機は3台目ですが、これほど低性能のデバイスは初めてでした。目の前にオービスが見えてくるまで全く反応しません。一般道、首都高とテストしたところ、ほとんどのオービスに対してスルー(無反応)でしたが、何故か自動ドアには良く反応します。この手の商品では有名なメーカーさんなのに、何故、こんな物が市場に出回っているのか不思議で仕方ありません。

私は重~いため息をついた。

・レーダーとして全く機能しません! 感知するのが遅すぎます。 価格が価格ですからこんなもんでしょうか?

涙目になってきた。

・取り締まり機が過ぎた後にピーピーと反応しただけでした(笑)正直使い物にならないですね~。皆さん買わない方がいいですよ!

私はたった今それを買ってきたのだ。

なんだか世間中から、「あの人、オバカね!」と陰口を叩かれているような気になってきた。

気を取り直してYahooショッピングの評価を、藁をもすがる思いで見てみる。

レビューしているのが2人だけのため評価なし。

・取りあえず目前のネズミ取りを回避したい人には良い商品だと思う。

という声。ぶちっ!藁が切れた感じがした。

やけ酒を煽りたい衝動を何とか抑え、今度は楽天市場。

評価は4.48!レビュー件数25。

おぉ、高得点!胃の痛みが和らいできた気がした。

・小さいデザインとソーラー電源が、気に入ってます。ユピテルの商品を10年間使用してからの買い替えです。感度は、旧タイプの方が、良いような?感じです。レーダーの直前でピーピー鳴ってびっくりしましたよ。

・コンパクトでバッテリーの持ちはよく、とても重宝してます、ただ、オービスに反応しない時がありますが、それはオービスの問題だと思い込ませてます。

・まだ、取り締まりに出会ったことはありませんが、ぴーぴー鳴っています。

・飛ばす訳ではないので、長距離を走る際に時々鳴るのを目覚まし代わりに使っている。

・この価格では、最近はやりのGPSなどは難しいですが、最低限の電波受信は十分にできています。

・設置簡単でした。感度良好。デザインも気に入りました。

・思ったよりコンパクトで良かったです。反応もいい感じです。なによりソーラーなのでコードレスで良い。

・早速パトカーからのレーダー電波をキャッチしてくれましたよ!

・直前にアラームがなるので、スピードを出しすぎていると間に合わないような気がしますが、お守り代わりに使っています。 ただ置くだけなので使いやすいです。

あぁ、私はこれらの言葉にどれだけ救われたことか!

決定的な好評価はないものの、amazonで奈落の底に落とされた私にクモの糸が下りてきたかのようだ。

よし、少なくとも「まったく機能しない」ってことはなさそうだ。

その2時間後。

日曜日ではあったが、私は仕事関係の所要で片道1時間ほどの道のりを往復した。

途中に2か所、オービスが設置されているところがある。

カーナビが「この先1kmにオービスがあります」と注意を促してくれる。

EXP-D1は何の音も発しない。

カーナビが「間もなくオービスです」と言う。

EXP-D1はだんまりのまんまだ。

あと100mってところだろうか。EXP-D1は「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ。ピピピピピピピピ」と鳴りだした。

おぉ、ちゃんと機能しているではないか!

確かに「直前にアラームが鳴る」というのは当たっている。そりゃもっと早くから反応して欲しい。

でも、これまでつけていたレーダー探知機は真下付近に来るまで鳴らなかったから、この買い替えで確実にレベル・アップしたことになる(なお、今回のはしゃべらない。アラーム音だけである。思い起こしてみれば、前に覆面に捕まったときも、これまでつけていた探知機は沈黙していた)。

あぁ。よかったぁ~

なんとか愚かなロバにならなくて済んだ。

もう少し早く反応してくれたらという恨みはある。

が、そのことは考えないことにしよう。

逆に(まだ私にはこれから試練が待ち受けているような気がたぶんにするが)、誤反応でウソの警報がピーピーしょっちゅう鳴るよりは良しとしよう。

ブクステフーデ(Dietrich Buxtehude 1637-1707 デンマーク)のコラール前奏曲に「愚かな口はよき言葉を語る(Es spricht der unweisen Mund wohl)」っていうのがある(H.4-3-8,BuxWV.187)

この曲名を支えにしてもう少し様子をみてみよう。危ないよっ、ピーピーって反応してくれる(よき言葉)のが正しいとは限らないという証拠を求めて。

でも、私が言ってることはどうもイソップの「すっぱいブドウ」っぽいな。

ちなみに私が持っているCDはSpang-Hanssenのオルガンによる演奏。

1993録音。Classico。

とある居酒屋で、私はアルコールの摂取を伴う食事をしていたときのこと。ほどなくして6人の団体客が隣の席に座った。

とある居酒屋で、私はアルコールの摂取を伴う食事をしていたときのこと。ほどなくして6人の団体客が隣の席に座った。

言葉からすると、おそらく中国人観光客だった。

「なぜ観光客と決めつけることができるのか?」と、私を攻めようとするあなたにはこう答えよう。

「だって、老女とおっさん3人とおばさん2人と小学生くらいの男の子という組み合わせだったんだもん」、と。

もちろんこの集団が日中親善大使である。あるいは、全道高校野球北・北海道大会の運営に複雑かつ濃密な関係があるという可能性は否定できないが、通訳も伴わず居酒屋に飛び込んできたのだから、勇気ある自由行動をとっている観光客と思うのが無難だろう。

店のお兄さんは注文をとるのにかなり難儀していたが、それでも大きな混乱もなく意向が汲み取られ、やがて料理がいくつか運ばれてきて(飲み物は水のように思えた)、消防車に放水されたカラスの集団のようにギャアギャア騒ぎながら食べていた。

いったい何を食べていたのか、私たちの席と彼らの席の間には国境のようについたてがあって覗くことはできなかったし、首を伸ばして「おいし、あるか?」と聞く勇気もなかったし、料理の匂いも漂ってこなかったので、わからなかった。

1つだけ垣間見えて確認できたのはホッケの開きを1皿頼んでいたということだ。

中国人とホッケの開きというのは、なんだが妙な組み合わせに感じてしまった。イカゴロルイベならもっと妙に感じただろうけど。

それでも、今回の一行は静かな方だった。

前に洞爺湖温泉にある某菓子店の2階のレストランで騒いでいた連中は、まさに喧嘩でもしてるのかいなと思うほどうるさかった。ただそのときの一行は中国人ではなかったかもしれない。ハングル語だったような気もする。そういえば、このあいだ高速のPAで次々とトイレで横入りをした連中もマナー知らずでうるさかった。おしっこをしている時ぐらい、口を閉じてろよなぁ。 このような方々が日本にお金を落としていってくれるのであまり文句は言えなし、民族性もあるのだろうから仕方ない面もあるが、でもウルサイ。

このような方々が日本にお金を落としていってくれるのであまり文句は言えなし、民族性もあるのだろうから仕方ない面もあるが、でもウルサイ。

昔、日本人が海外旅行をしだしたころ、ヨーロッパやアメリカでは日本人も同じような目で見られていたのだろう。“ノーキョー”という言葉が浸透したくらいだから。つまり、農協主催の団体旅行で訪れた農家御一行様があちこちでマナーもくそもあったもんじゃないとばかりに、やりたい放題だったらしい。

筒井康隆の「農協 月へ行く」(角川文庫)は、それを独特の切り口で皮肉っている短編小説だ。

彼の小説を私はそう多く読んできたわけではないが、着眼点というか発想は見事だ。

ただ、これも彼の魅力なんだろうが、狂気と不衛生感が漂う。そこが私がのめり込めないところだ。

「農協 月へ行く」の内容はここでは書かないが、とてもおもしろい。清潔感はないが。

それよりも、この文庫本(平成2年第40刷)にはさまったままになっていたリーフレットに私は懐かしさを覚えた。そして、それはすぐに笑いに変わった。 いやぁ、この当時は確かにこういうのがプレゼントとしてインパクトがあったんだよな。ダブル・カセット搭載だもんなぁ。ダビングにひっどく便利だったろうなぁ。すっごいなぁ。

いやぁ、この当時は確かにこういうのがプレゼントとしてインパクトがあったんだよな。ダブル・カセット搭載だもんなぁ。ダビングにひっどく便利だったろうなぁ。すっごいなぁ。

時代を感じる。ホント、思わず笑っちゃった。

ところでこの年、つまり1990年録音の「英雄」について今日は取り上げる。

アーノンクール指揮ヨーロッパ室内管弦楽団によるベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827 ドイツ)の交響曲第3番変ホ長調Op.55「英雄(Eroica)」(1803-04)。ライヴ録音である。

先日、宮部みゆきの「英雄の書」にかこつけてハイティンク/ロンドン響の「英雄」を取り上げたが、同じく速めの演奏でもこちらとあちらでは全然違う。

アーノンクール盤は聴いていて耳が離せなくなるような魅力がある(もちろん誇張して書いている)。

このころからアーノンクールは古典派、ロマン派へと演奏レパートリーを広げ始めた。

つまり、過度な歌いまわしや仰々しさを排除した、ピリオド(古楽器)演奏のアプローチによるシャープな切り口の演奏で、それまで聴きなれた作品の新たな表情(素顔と言ってもいいのかもしれない)を紹介し始めてくれたのであった。

この「英雄」もビュンビュンと進んでいく。しかし決して軽はずみではない。小気味よく進むだけではなく、ちゃんと重厚さも失っていない。その重厚さはもたつかない。締まっている。

もう20年以上前の録音だが、まだまだ聴くたびに新鮮に感じる。時代を感じさせない。同じ年数が経っているのにダブル・カセットとはずいぶんと違う。

テルデック。

さて、先ほど書いた異人観光客だが、老女+おっさん3人+おばさん2人+子供=は7人じゃないかと気づいたあなたは、このブログを真剣に読んでいる証拠だ。偉い!

本当はおっさん2人。わざと3人って書いてみたわけ。私ってお茶目?

まだ朝のこの時刻だっていうのに、もう36.2度もある。

まだ朝のこの時刻だっていうのに、もう36.2度もある。

おっと、早とちりしてはいけない。

灼熱の朝を迎えているのではない。

私の体温のことだ。平熱だ。本日も異常なし!

にしても、夏である。

毎日昼食は外で食べる私である。

このあいだは社内のオオサワ課長と一緒にランチ・デュエット!るんるん。

彼「どこ行きます?」

私「どこ行こうか?」

彼「何か食べたいものあります?」

私「いや、特にない」

彼「だったらまた昨日と同じ店になってしまいますよ」

私「それはあまり気乗りしないなぁ」

彼「じゃあ、あそこにしましょうか?」

私「そうしようか」

私は“あそこ”がどこか理解しないままそう答えた。

で、彼が向かった“あそこ”とは4区画ほど離れた場所にある食堂だった。

この店に来るのは3月以来だ。

私「親子丼!」

彼「冷やしラーメン!

注文するとオオサワ課長はさびしげに嘆いた。

「どうして冷やしラーメンって夏季限定なんでしょうね?ソバやウドンは年がら年中冷たいのがあるっていうのに、冷やしラーメンは夏だけ。これっておかしいと思うんですよ。どうしてなのかなぁ」

なるほど、彼の疑問はなかなかいいところを突いている。そして、このとき私は、実はオオサワ課長は、ふだん口に出して公言することはないものの、冷やしラーメンを愛しているということを垣間見た気がした。

なぜ夏季限定なのか?

たぶん外が吹雪の店内で冷やしラーメンを頼む人はいないからだと思う。

でも、私はもっともらしいことを言い、さらにアドバイスした。

「冬になるとトマトやキュウリが高くなるからでしょう。もし冬の間も冷やしラーメンを食べたいなら、今のうちからベルの“冷やし中華のタレ”を買いだめしておけばいいと思うけど」

オオサワ課長は「ミツカンじゃだめですか?」とも言わず、目を細めてずっと壁の“冷やしラーメン700円(夏季限定)”という張り紙を50km先の先の山並みを見るかのように見ていた。

食べ終わり私は680円を払った。

オオサワ課長は700円を払った。

夕方になって、彼は「おなかがすいた。親子丼より冷やしラーメンの方が高いのはおかしい」と控えめに言っていた。時差的に納得いかないことが顕在化した瞬間だった。

その数日後。

私はたまたま一人ぼっちで昼を食べなくてはならないことになり、とあるラーメン屋に入った。

メニューには“冷やしラーメン(夏季メニュー)”というのがあった。

もちろん私は、迷わずにチャーハンを頼んだ。

だって私、あんまり冷やしラーメンが好きじゃないんだもの。年に1度突然食べたくなるかどうかって程度だ。

しかも、今季は札幌ですでに1回食べている。その店のも700円だった。キュウリとハムとクラゲと卵焼きと紅ショウガがのっていたが、やっぱり割高感は否めなかった。ラーメンより高いというのがどうも不思議に思ってしまう。

そのラーメン屋のチャーハンだが、中華だしの素の味が全体に見事になじみ、ちょいとしょっぱめに塩コショウで味付けが成されており、私が自分で作るものに勝るとも劣らない味であった。つまり。賞賛の言葉を思い浮かべることが困難であった。。

この店では前にしょう油ラーメンを食べたことがあるが、ラーメンの方は脂っぽくなく、かといってあっさり過ぎるわけでもなく、かつコクもなくて絶賛しようにも言葉がみつからなかった。

となると、三冠も夢ではない。おじちゃんと2人のおばちゃんにはたして冠は与えられるのか?

そのためには好き嫌いをせずに冷やしラーメン(ちなみにここは800円)に挑戦すべきだろうか?夏は短い。残された時間は少ない。

マイアベーア(Giacomo Meyerbeer 1791-1864 ドイツ→フランス)の「戴冠式行進曲(Marche du couronnement)」。歌劇「預言者(Le prophete)」(1849初演、パリ)のなかの1曲で、この歌劇中ではおそらく最も広く知られている。単独で演奏されることが多く、多くの人が曲名を知らなくとも耳にすると、「あっ、どっかで聴いたことがある」という立場に追い込まれるはずだ。

たとえばイベントの参加者を募るお金をかけていない静止画の“全北海道ミオシン同好会主催第2回トノサマガエル跳躍大会”のコマーシャルなんかで使われがちな曲なのだ。

マイアベーアはユダヤ系で、歌劇作曲家として成功した。

音楽的効果と劇の視覚的効果を結びつける才能に長け、グランド・オペラの形式の確立者として名声を博し、ワーグナーにも影響を与えたほどだが、死後は作品の評価が急落してしまった。

「預言者」はE.スクリープの台本による5幕のオペラ。16世紀におこった再洗礼派の反乱を扱っている。

預言者と名乗って戴冠式をあげた首領ヤンは、オーベルタール伯爵が狙うベルタと恋に陥る。ヤンは伯爵に許可を求めるが、伯爵はこれを許さず、反乱が起きて市は焼け落ち、彼は宮殿の中で母とともに死ぬ、という筋。これだけだとよくわからないけど……

ところで“預言者”のことを“予言者”と書いているのをたまに見かけるが、この2つはまったく違う。

聖書にはしばしば“預言”という言葉が出てくるが、これは神のお告げを言うこと、もしくはその言葉である。それを語る能力を持った(霊感を受けた)者が預言者である。

一方、予言は未来のことを推測していうこと、もしくはその言葉。つまり予言者はノストラダムスである(というブームも昔はあった)。

“神の予言”なら、神が「この先、ゴジラが出てくるでぇ~」と言うことだし、“神の預言”なら、「神は『ニポンなる国にMUUSANという素敵な男性がいるであろう』と語っておられる」てなことになる(神の預言だ。文句は言うな!)。

三冠にちなんで、あと2曲、“冠”系の曲を取り上げようと思ったが、長くなってきたのでやめることにする。

とりあえずCDは行進曲ばかりを集めたオムニバス盤を。

タイトルは「40 Famous Marches」。「これがFamousかいな?」と思う曲も入っているが、そういうことはこの世にありがち。

この曲の演奏はボニング指揮ロンドン交響楽団。

1971録音。デッカ。

一応、三冠を目指すあのラーメン屋のチャーハン、熱々ではあった。

そこは賞賛されるべき重要な点であるだろう。

土日はちょいと遠出したのだが、土曜日に走り出してほどなく車のダッシュボードに取り付けてある“レーダー探知機”、つまり取り締まり予知装置がうめき始めた。

土日はちょいと遠出したのだが、土曜日に走り出してほどなく車のダッシュボードに取り付けてある“レーダー探知機”、つまり取り締まり予知装置がうめき始めた。

「充電してください」

「ジュウデンしてください」

「じゅうでんしてください」

「Jyuudenしてくだ……」

このレーダー探知機は太陽電池による充電式のものだ。

このようなことは今までなかったのに、こやつはこのように訴え始めたのだ。

しかも、実際の取り締まりをやっているときも、直前まで言葉を発しないくせに、あるいはついぞまったく声を発しないまま終わることが多いくせに、今回は執拗に自分のことを訴えてきた。

間違いない。内臓の充電用バッテリーが弱ってきたのだ。

「充電してください」

「ジュウデンしてください」

そして陽がさしてくると、

「取り締り機に注意してください。危険です、危険です、」

などと、正常に戻ったかのようなことをいっぱしに言うが、再び陰ってくると、

「危険です、危険です、やっぱり充電してください」と叫ぶという具合だ。

そのとき私は伊達市内にいた。

Homacの看板が目に入った。

私は同乗していた妻に「よし、あそこで新しいレーダーを買う!」と、いよいよもって買い換える宣言をした。

するとこいつ、わが身の危険を察知したのか「危険です、危険です」を連発するようになった。復活したってわけだ。

Homacには何種類かの探知機が売っていたが、安すぎるのは不安だし、かといって15000円近くも出す気にもなれず、結局は購入を見送った。7、8000円ぐらいならなんとなく性能も良さそうで価格もまあまあなので買ったところなのだが……。あと、配線が邪魔になるからソーラーがいいなぁ。

手ぶらで戻ってきた私の姿に安心したのだろか?

復活したと思ったのに、あいつは再び「充電してください」以外語らなくなった。

ふん!買い換えてやる、絶対に。

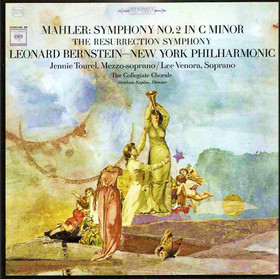

バーンスタイン/ニューヨーク・フィルによるマーラー(Gustav Mahler 1860-1911 オーストリア)の交響曲第2番ハ短調「復活(Auferstehung)」(1887-94/改訂1903)。1963年の録音である。

これまで書いてきたように、ショルティとバーンスタインがほぼ同時期に進めていたマーラーの交響曲全集の録音。

私はリアルタイムでその進行を知っているほどは歳を食ってはいないが、マーラーを聴き始めたときには、この2人の指揮者のどちらかによる演奏がマーラーの新たなスタンダード(という言い方は誤解を招くかもしれないが)だった。そして私は第6番(1970録音)、第5番(同)のLPですっかりショルティのファンになってしまったので、ほかの交響曲についてもショルティ主体で聴いてきた。

交響曲第2番「復活」もそうである。ショルティの第2交響曲の録音は1966年。オーケストラはシカゴ交響楽団ではなく、ロンドン交響楽団だった。

私がバーンスタインの演奏で初めて第2交響曲を聴いたのはLSOを振ったLPを購入したときだった。輸入盤2枚組。1973-74年の録音(米コロムビア)。

余談だが当時のアメリカ盤の2枚組LPは、曲の収録順が、1枚目の表面→2枚目の表面→2枚目の裏面→1枚目の裏面であった。オートチェンジャーに対応してのことだったが、国内盤との違いに最初は驚いたものだった。

さて、そのバーンスタイン/ロンドン響の演奏は、私にはどうもしっくり来なかった。録音の音場も気に入らなかった。

バーンスタインのこの演奏、のちにDVDを購入した。

当たり前のことだが、LPの思い出同様、このDVDを観ても(聴いても)全然私の心には訴えかけてくるものが希薄だった。さらに、あまりにも作り上げられた感が強い映像が(ライヴなんだけどね)壁1枚向こう側の世界にステージがあるようで、直接音楽が訴えかけてこない印象を持った。

往年の名演と言われているニューヨーク・フィルとの1963年録音の演奏を、だから私は今回初めて聴いた。

結論。もっともっと早くに知っておくべき演奏だった。

アタシのバカッ!

ロンドン響を先に聴いてしまったばっかりに、バーンスタインによる「復活」を敬遠してしまった私は、なんて愚かだったのだろう!

わざとらしさがないかと言えば、それはウソになってしまうかもしれない。

だが、この表現の壮大さ荘厳さは、聴く者(=私)をぐいぐい音楽へと引き込む。そして、悔しいけど感動させられちゃうのだ。

もっとも、この演奏も、ショルティの66年録音の旧盤も、昔のスタイルって感じもしちゃうけど……

バーンスタインの63年盤の独唱はヴェノーラ(S)とトゥーレル(Ms)。合唱はカレッジエート合唱団。ソニークラシカル。

さて、レーダー探知機の話だが、帰路も「充電、充電」と電気を食い物にするお化けのようにうるさかった。

そして、ついぞ私は新しいのを買った。……のだが……

この話の続きはまたの機会に!

Evergold……

Evergold……

つまり“永遠に金”

いやいや、私の股間のことではない。

そもそも永遠じゃないし(やがて火葬場で跡形もなく焼かれるのだ)、私の場合は黄金時代を経ることもなく現在に至る。

って、なに言ってんだか……

Evergoldというのはバラの品種の名前である。

作出されたのは1966年と古く、作出者はドイツのコルデス社。

このバラはつるばらで、香りはほとんどない。四季咲きではあるが、今時期がピーク。夏以降はあまり花をつけない。そしてまた、このバラにはとりわけ多くコガネムシがやってくる。

私が最初に買ったバラは“ニュー・アヴェマリア”だったが、このバラは2本目に植えたものだったような記憶がある。

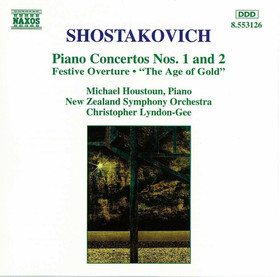

そこで、ショスタコーヴィチ(Dmitry Shostakovich 1906-75 ソヴィエト)のバレエ「黄金時代(The Age of Gold)」Op.22(1930初演。レニングラード)。

台本はA.イヴァノフスキーで(もともとの題は「ディナミアーダ」となっていた)、3幕から成る。

このころのショスタコーヴィチはヨーロッパのモダニズムの影響を受けたイケイケの音楽を書いていたが、それはそのすぐあと(1932年)に党が提唱した社会主義リアリズムと正反対のもの、すなわち“形式主義”と批判されるにぴったりのものだった。

そのため、このバレエもその後上演されることがなくなってしまった(復活上演は1982年にモスクワで行われた)。

バレエの筋は、“資本主義のある国で開催されている工業博覧会“黄金時代”にソ連のサッカークラブが招待される。労働者たちの人気を得たサッカークラブだったが、あることをきっかけにファシストたちは彼らに陰謀をめぐらす。最後はその陰謀が西側の共産党員によって暴かれ、労働者たちの大団円で終わる”というもの。

この時代のほかのショスタコの作品同様、ユーモアたっぷりの音楽を楽しむことができる。

なお、ショスタコーヴィチは熱烈なサッカー・ファンで、公式審判員の資格ももっていたという。

今日は全曲ではなく、4曲から成る組曲版(Op.22a)を。

その4曲は次の通り。

1. 序奏

2. アダージョ

3. ポルカ

4. 踊り

私はかつてマキシム・ショスタコーヴィチ/ボリショイ劇場管弦楽団のLP(メロディア)を好んで聴いていたが、いまはその音源が手元にないので(たぶんCD化されているのだろうか?)、リンドン=ジー指揮ニュージーランド交響楽団の演奏を紹介しておく。薄っぺらで、もう少し何とかしてほしい感じはするけれど……

1994録音。ナクソス。 そのLPだが、おととい書いた弘栄堂書店で買ったのだった。

そのLPだが、おととい書いた弘栄堂書店で買ったのだった。

買ったあと札幌駅バスターミナルで国鉄バス(当時)に乗って、手稲東中央っていうバス停で降りて、西野の家に帰ったんだったなぁ。西野といっても手稲東町(今の西町)寄りだったから、札駅に用があるときには国鉄バスで買えるのが便利だったのだ。

手稲営業所行きとか手稲鉱山行き、手稲公営住宅行きに手稲公営住宅中央行きとどれに乗っても帰れたので本数も豊富。地下鉄東西線が宮の沢まで延伸して、現在JRバスの路線がどうなっているのかは知らないけど……

手稲鉱山の“鉱山”という言葉で思い出したが、私の祖父は夕張の炭砿に勤めていた。北海道炭礦汽船(北炭)である。その後札幌に出て来たわけだ。

私は“炭砿”と書いたが、この社名に限らず、石炭の場合は“砿”(または礦)の字を使うことが多かったようだ。

祖父が亡くなり戒名をつけてもらうとき、お坊さんは言った。

「では、おじいちゃんがタンコウで働いていたことということを織り込みましょう」

出来上がった戒名には“砿”ではなく“鉱”の字が入っていた

「なんだ?間違って砿を鉱と書いている!」と親族内で問題になることもなく、「まっ、いいか」ということで、戒名はそのまま決定した。

「おじいちゃん、ボク、サッカーで優勝したよ……」

いや、なんでもない。墓所のローカルCMをぱくってみただけだ。

ところでツルバラのことだが、ツルといっても巻きひげがあるわけではない。

ツルバラの場合は、支えとなるものにトゲを引っかけて伸びていくのである。

寄りかかられた方はたまったもんじゃないな……

- 今日:

- 昨日:

- 累計:

- 12音音楽

- J.S.バッハ

- JR・鉄道

- お出かけ・旅行

- オルガン曲

- ガーデニング

- クラシック音楽

- コンビニ弁当・実用系弁当

- サボテン・多肉植物・観葉植物

- シュニトケ

- ショスタコーヴィチ

- スパムメール

- タウンウォッチ

- チェンバロ曲

- チャイコフスキー

- ノスタルジー

- バラ

- バルトーク

- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽

- バロック

- パソコン・インターネット

- ピアノ協奏作品

- ピアノ曲

- ブラームス

- プロコフィエフ

- ベルリオーズ

- マスコミ・メディア

- マーラー

- モーツァルト

- ラーメン

- ルネサンス音楽

- ロマン派・ロマン主義

- ヴァイオリン作品

- 三浦綾子

- 世の中の出来事

- 交響詩

- 伊福部昭

- 健康・医療・病気

- 公共交通

- 出張・旅行・お出かけ

- 北海道

- 北海道新聞

- 印象主義

- 原始主義

- 古典派・古典主義

- 合唱曲

- 吉松隆

- 名古屋・東海・中部

- 吹奏楽

- 周りの人々

- 国民楽派・民族主義

- 変奏曲

- 多様式主義

- 大阪・関西

- 宗教音楽

- 宣伝・広告

- 室内楽曲

- 害虫・害獣

- 家電製品

- 広告・宣伝

- 弦楽合奏曲

- 手料理

- 料理・飲食・食材・惣菜

- 映画音楽

- 暮しの情景(日常)

- 本・雑誌

- 札幌

- 札幌交響楽団

- 村上春樹

- 歌劇・楽劇

- 歌曲

- 民謡・伝承曲

- 江別

- 浅田次郎

- 演奏会用序曲

- 特撮映画音楽

- 現代音楽・前衛音楽

- 空虚記事(実質休載)

- 組曲

- 編曲作品

- 美しくない日本

- 舞踏音楽(ワルツ他)

- 行進曲

- 西欧派・折衷派

- 読後充実度

- 邦人作品

- 音楽作品整理番号

- 音楽史

- 駅弁・空弁

© 2007 「読後充実度 84ppm のお話」