先日出張で札幌に行ったとき、時間の合間を縫って、前の部署で仕事上の付き合いがあった人物と会った。

先日出張で札幌に行ったとき、時間の合間を縫って、前の部署で仕事上の付き合いがあった人物と会った。

その数日前にメールが来て、「ちょいと教えていただきたいことがあるのです。札幌へ来ることがあったらお時間をつくっていただけませんか?」という内容だった。

要するに過去のある出来事について、経緯がわかっているなら教えて欲しいということだ。

たまたまタイミングよく、別な会議で札幌へ行く用事があったので、会うことにした。

話は脱線するが、列車が動き出す前のキュンともプシュンとも聞こえる、ブレーキが解除されたときのたぶんエアが抜ける音が、私は好きだ。

いや、列車に乗ったときにあらためてふと思っただけだ。

その「ちょいと教えていただきたいこと」はもちろんビジネスの話であり、ここで紹介すると守秘義務違反になるかもしれないし、でも実際はそれほどのことでは全然ないのだが、そもそもここに書いたところでちーっとも皆さんにとっては面白くないだろうから(私にとってもウホウホするような話ではない)、ここでは取り上げない。

ただその人、K.K.さんとは、札幌時代にも何度か飲んだこともあり、すっごく相性が良いってわけじゃないが、そこそこ話が盛り上がり、彼の奥さんは歳上だってことも知っているくらいで(聞いてもいないのに教えてくれた)、それだから私がクラシック音楽好きなことも彼はもちろん知っていて(聞かれてもいないのに教えた)、今回も私の日常生活のことを気遣ってるのか、単なる気まぐれなのかわからないが、「で、単身ですよね?いまでも部屋でマーラーをガンガン聴いてるんですか?」と、なぜかニッと笑って、これまたなぜか指でVサインを出しながら、聞いてきた。

「ヴィアイシーティーオアールワイ。サインはヴイ!」という歌を思い出した。

子どものころ観ていた「サインはV」の歌だ。

子どもながらも、私は主役の岡田可愛がかわいいと思っていた。中山真理はすごいなって思った(何がかはよくわからないが、良い意味で)。范文雀は嫌いだった。

いずれにしろ、子どものころ素敵なお姉さんだなぁ、こんなお姉さんに「ぼくちゃん、かわいいわねぇ」とぎゅっと抱きしめてもらえたら、どれだけ鼻血が出ちゃうんだろうと思った女性が、みーんなばあさんになってしまっていると思うと、その現実に心が痛む。

新藤恵美なんて大好きだったのに……

私はK.K.さんに答えた。

「でも、最近はハイドンを聴きたくなったりします」

これはウソではない。が、すっごい真実でもない。でも、Vサインを見た瞬間にとっさにその言葉が出てしまったのだ。

「わかります。わっかります!だんだんそういう風になりますよね」

本当にわかるのだろうか?

彼はいつ、私が赤ちゃん返りしつつあることを見抜いたのだろうか?

それよりなにより、K.K.さんもクラシック音楽を、ハイドンを、聴くのだろうか?

ハイドン(Franz Joseph Haydn 1732-1809 オーストリア)の交響曲第88番ト長調Hob.Ⅰ-88(1787)。

この曲は「V字」のニックネームで呼ばれることがある。

というのも、ロンドンで出版される際に、出版社が整理番号でVとつけたためで(表紙にVの字が印刷されていたらしい)、鳥がV字形に編隊を組んで飛んでいる様子を描こうとしたとか、音楽でVの字を表現しようとしたとか、そんなことはまったくなく、ニックネームと作品の内容とはまぁっっっったく関係ない。私にオバマとあだ名をつけるようなものだ。

私が学生のころ、何度か札響のコンサートでこの曲を聴くはめになった。

たいていはプログラムの2曲目に置かれていて、メイン・プログラムを聴く前の修行のような感じだった。

耐え忍ぶってたいへんなことだ。とにかく苦痛だった。うとうとしてきて気づくと脚は開脚、Vの字状態。スキー・ジャンプなら褒められるかもしれないが、コンサートに臨んでいる姿勢としては両隣の客に対する迷惑行為もしくは迷惑体位である。

なんでこんな退屈な曲を何度も取り上げるのかと思ったものだが、実は88番っていうのはハイドンの交響曲のなかでもとりわけ完成度が高いのだそうだ。だから、未熟な若造の私には苦痛でも、この曲を待ち望んで足を運び、うっとりしていたご年配の方は数多くいたのだろう(あくまで推測の域を出ないが)。

金子建志編「オーケストラの秘密」(立風書房)の中には、こう書かれている。

88番《V字》は凝縮度の高い傑作だ。2楽章はオーボエとチェロ・ソロで始まる(シューマンが交響曲第4番の2楽章で継承)が、その優美な雰囲気を《驚愕》同様ffトゥッティが直撃する。3楽章のトリオでは、ファゴットやホルンの空5度によるバグ・パイプの模倣が楽しい。ファゴットが道化役的に先導する4楽章は、古典落語に匹敵するハイドン流ユーモアとギャグの真骨頂。

ここに書かれている「《驚愕》同様~」というのは、88番の第2楽章においてもトランペットとティンパニが登場し、聴き手を驚かすことを言っている。

で、私もいまになって「こりゃあ溌剌としていて、案外と刺激的なところも多く、なかなか味のある曲だ」と、たまに以上に聴くようになっているが、これはK.K.氏の指摘する赤ちゃん返りということではなく(その要素も少しはあるが)、良い演奏に巡り合ったためと言える。

交響曲第88番は第89番(ヘ長調Hob.Ⅰ-89)とセットで書かれた。

エステルハージ家のオーケストラにいたトストというヴァイオリン奏者が退団してパリに行くことになり、パリで演奏するためにトストはハイドンに作曲を依頼したのである。このため88番と89番はセットで“トスト交響曲”と呼ばれることがある。

ちなみに第89番の方は「W字」というニックネームを持っているそうだが、私はそのような表記をCD等で見かけたことはない。エレベーターガールのことを“エレちゃん”と呼ぶくらい一般的でない。

また、88番の作曲に力を入れ過ぎて時間が足りなくなったのか、89番の方はやっつけ仕事のようなところが多く、演奏されることも少ない。

88番の演奏も、なんてたって、ヴァイル/ターフェルムジーク・バロック管弦楽団の演奏が、今の私のお気に入り。

たるんだところがなく、農協直売所で買った新鮮なレタスのようにシャキシャキしている。

1994録音。ソニークラシカル(VIVARTE)。

March 2013

シューマンは自分の雑誌を通じて、ロマン派音楽を精力的に鼓吹した。「ダヴィッド同盟」なるグループを結成して、音楽について論じたり、評論記事を執筆するメンバーにペンネームを与えた。シューマン自身は、精力的な一面を反映させた「フロレスタン」と、内省的な面を示す「オイゼビウス」の2つの名を多用した。……「ダヴィッド同盟」はペリシテ人(俗物)、つまり、安全でけばけばしい音楽だけを良しとする想像力欠如のブルジョアや知ったかぶり、音楽的ペテン師らを排撃することを目的としていた。 (H.C.ショーンバーグ「大作曲家の生涯」:共同通信社)

シューマンは自分の雑誌を通じて、ロマン派音楽を精力的に鼓吹した。「ダヴィッド同盟」なるグループを結成して、音楽について論じたり、評論記事を執筆するメンバーにペンネームを与えた。シューマン自身は、精力的な一面を反映させた「フロレスタン」と、内省的な面を示す「オイゼビウス」の2つの名を多用した。……「ダヴィッド同盟」はペリシテ人(俗物)、つまり、安全でけばけばしい音楽だけを良しとする想像力欠如のブルジョアや知ったかぶり、音楽的ペテン師らを排撃することを目的としていた。 (H.C.ショーンバーグ「大作曲家の生涯」:共同通信社)

シューマン(Robert Schumann 1810-56 ドイツ)はロマン派の闘士を自認していたが、ダヴィデがペリシテ人と戦った物語に、俗物主義に対抗する自分を託したわけで、ダヴィッド同盟とは架空のものである。

つまり、香川県を、架空の“うどん県”というのと同じ、じゃないか……

シューマンが書き残した批評の数々を抜粋した「音楽と音楽家」(吉田秀和訳。岩波文庫)の最初はこうだ。

この間、オイゼビウスがそっと戸をあけてはいってきた。この男の蒼白い顔にうかぶ、皮肉な、いかにも好奇心をそそるような微笑は君も知っているはずだ。僕はフロレスタンといっしょにピアノの前にすわっていた。このフロレスタンというのは、君も知っている通り、およそ来るべきもの、新しいもの、異常なものなら何でもみな予感するという、まれにみる音楽的な男の一人だ。……

これはすべてシューマンが作り上げた世界なのだ。

オイもフロも、どっちもシューマン。

やれやれ……

そのシューマンの「ダヴィッド同盟舞曲集(Die Davidsbundlertanze)」Op.6(1837)。全18曲-「18の性格的小品-から成る。

そのシューマンの「ダヴィッド同盟舞曲集(Die Davidsbundlertanze)」Op.6(1837)。全18曲-「18の性格的小品-から成る。

この曲は最初、フロレスタンとオイゼビウス作曲として出版しようとした。しかし、それを受け入れる出版社はなく(そりゃ、断られるのも無理もないわな)、自費出版された。

全曲はクララが作曲した動機をモットーとして扱い、各曲の末尾にF(フロレスタン)かE(オイゼビウス)のイニシャルが入っていた。Fの署名の曲は動的で、Eの署名の曲は静的である。

このイニシャルはシューマンの名で出版された第2稿では削除された。

ということで、ポリーニの演奏で(他の演奏を知らないのね、私)。

2000録音。グラモフォン。

花までつけていたバラの“夢紫”が2日前から急に元気がなくなった。

というよりも、重い急病にかかったかのようだ。

いったいどうしたというのだろう?

私が出張で留守したために、寂しさのあまり病んでしまったのだろうか?

いずれにしろ、まずい……

まだ私が社会人として数年目だったころ、昼ご飯は近くのビルにある某企業の社員食堂に食べに行くことが多かった。

まだ私が社会人として数年目だったころ、昼ご飯は近くのビルにある某企業の社員食堂に食べに行くことが多かった。

私は、学食や社食にありがちな「ほぅら、エサの時間だよ」みたいな、殺伐とした雰囲気が好きではない。しかし、まあ安いということと、何より先輩がそこの常連で誘われることが多かったのでしばしば通った。

味は、といえば、ラーメンは昔風でなかなか美味しかったのだが(醤油ラーメンでも味噌ラーメンでもなく、ただの“ラーメン”だった)、カレーライスの味は褒められたものではなかった。というのも、不味い以外にオマケが付いていて、それは数十分後に必ず胸焼けするというものだった。

玉子丼(蓋付きのプラスチック製の紺色の丼だった)や親子丼(同じく茶色)、カツ丼(同じく白地に紺色の柄)もあったし、丼シリーズの味はそこそこだったが(親子丼の鶏肉が胸肉だったのはいただけなかった)、そんなもんを頼んだ日にゃあ、いつ出来上がってくるかわからなかった。

この社食、けっこうな広さで、びっちり入れば100人近く(おじさん換算による)の収容能力があったと思う。

入り口を開けると食券売り場があって、かなりのベテランと見受けられるおばさんが銭湯の番台のようなところに座っていた。つまり食券は自販機からではなく、生身のおばさんから買うのだった。その券は、昔の国鉄の切符のような硬券だった。考えてみれば、あのおばさん以外の人が食券売りの台にいたのを見たことがない。

食券を買って空いているテーブルに座る。

ここはセルフではなかった。4~5人ほど、これまたおばさんがいて、座るとやって来て食券の半券を持っていく。

このあばさんたちが、食事が出来上がると席まで持ってきてくれるのだ。

私が知っている限り、この運び屋軍団もこの仕事に従事して長そうで、その後私が知っている範囲内ではメンバーが交代することはなかった。

それなのに、である。

おばさんたちはそれがどこの席の半券かまったくチェックしない。気まぐれで半券に小さくテーブル番号をボールペンで書き込むこともあったが、基本は無法地帯。出て来た勝負である。

せっかくテーブル番号を半券に記入したとしても、料理が出来上がったときに別なおばさんによって運ばれるはめになると(たいていそうであったが)、そんな文字はまったく無視され、別な人のところへ運ばれてしまう。まれにその記入通りに本来のテーブルに運ばれると、今度は逆に別なおばさんによってすでに料理は運ばれており、そんな事情を知らない客はもう食べ始めている(つまり誰かのが横流しされてしまっていた)ということは日常茶飯事だった。

おばさんたちはなるべく歩きたくないのかどうか知らないが、例えばカレーを盆にのせながら厨房側からホールへと歩みを進めるが、途中のテーブルにカレーという半券がないかどうかチェックする。そして見つけると、その客がたった今来たばかりであろうと、おかまいなくそこに盆の上のカレーを置いていく。

つまりできるだけ近くに置いて行きたいわけだ。

となると、厨房から近い席に座った客にはそこそこの待ち時間で、場合によってはすぐに料理が運ばれる。しかし、遠いところに座ると、よほど珍しいメニュー-ウインナー定食やチャーシューメン大盛り生卵のせなど-でも注文しない限り、1時近くまで延々と待っても飯にありつけないのであった。

当然のこととして、常連客はなるべく厨房-つまり料理の出来上がり口-近くに座ろうとする。そこはいつも混んでいて、反対側のホールの半分はガラガラという現象が起きる。天気が悪い日は混んでいてほぼ満席になるが、半分の客は待てど暮らせど料理が来ない。

おばさんが持ってきたラーメンを見て「おっ、やっと来たな!」と思っていると、回転ずしよろしく、こちらに来る前に別なテーブルに途中下車してしまうのだった。

ある日の出来事。

私はラーメンの食券を買い、そこそこ混んでいたものの、ちょうど前客が立ったため、運よくいちばん厨房に近いテーブルに座ることができた。

おばさんが食券を半分にちぎり、半券を持っていく。

と、その直後、別なおばさんが自主申告せよとばかり「ラーメンの方!ラーメンの方!」と言い続けながらラーメンを持ってきた。まさか私のもののはずがないので知らん顔をしたが、テーブルの上の半券を発券したおばさんは、「はい、おまちどおさま!」と置いて行った。

かわいそうに、どこかの席の先客に行くべきラーメンが、私のところに置かれたのだ。

「いえ、私は今来たばかりですから、これは受け取れません」と言うべきだったのだろうか?いや、そんなことを言えば、おばさんを混乱させるだけだ。ここはそういうルールで運営されているのだ。

とやかく言ってもしょうがない。私はありがたくそのラーメンを食べることにした。

麺をすくい上げる1口目を食べる。

第2アクションを起こした時、海苔の下から熱で表面がやや固まりかけた生卵が出て来た。

このラーメンはただのラーメンじゃなかった。オプションで生卵をつけたものだったのだ。

そのときである。「あっ、ここにあった」と別なおばさんがもの悲しげな表情で、私の前のラーメン丼を見つめていた。彼女は、生卵入りラーメンがどこへ行ってしまったのか探していたのだ。

私は自分が悪くないのに、ひどく罪悪感を感じた。

と同時に、こんなもん私が望んでいた商品ではないと強く思った。

だって、私は生卵が苦手なのだ。卵がスープに溶けてしまい混濁する。その色と味が苦手なのだ。

追突されたタクシーに仲間のタクシーが応援にやってくるように、別なおばさんたちが自分の仕事そっちのけで集まって来た。

「あらぁ~!」

「しょうがないしょ!」

探しに来たおばさんも仲間の無責任な慰めにうなずく。

そうだよ。しょうがないんだよ!

それならこれから出来上がるであろう“私のラーメン”に生卵を落として本来の発注者のもとへ届ければいいのだ。

にしても、運び屋も問題だが、なぜ卵を海苔の下にかくれんぼさせるんだ?チキンラーメンのように中央に堂々と落とせば誰も間違えないのに。生卵が上にのっていたら、私は最初から自分の物ではないと断ったのに。

幸いというか、当然のこととして生卵代50円を追加徴収されることはなかった。

卵入りラーメンを頼んだのは誰だったのだろう?

なんとなくおじさんが好みそうなメニューだが…… 東野圭吾の「カッコウの卵は誰のもの」(光文社文庫)。

東野圭吾の「カッコウの卵は誰のもの」(光文社文庫)。

このところ本屋で目立つようにたくさん並べられている。

往年のトップスキーヤー緋田宏昌は、妻の死を機に驚くべきことを知る。一人娘の風美は彼の実の娘ではなかったのだ。苦悩しつつも愛情を注いだ娘は、彼をも凌ぐスキーヤーに成長した。そんな二人の前に才能と遺伝子の関係を研究する科学者が現れる。彼への協力を拒みつつ、娘の出生の秘密を探ろうとする緋田。そんな中、風美の大会出場を妨害する脅迫者が現れる――。

私にとって東野作品を読むのは初めてに近い。

さて、どのような感想となるか……

ヘンデル(Georg Friedrich Handel 1685-1759 ドイツ→イギリス)のオルガン協奏曲第13番ヘ長調HWV.295「カッコウとナイチゲール(The Cuckoo and The Nightingale)」(1739頃)。

ヘンデルのオルガン協奏曲の通し番号は前に書いたことがあるがややすんなりいかない。で、第13番とされているこの協奏曲は第2集の1曲目に当たる。

このオルガン協奏曲は、自作の合奏協奏曲Op.9-6と、トリオ・ソナタOp.5-6を改作したもん。5つの楽章のうち、第1楽章と第5楽章がトリオ・ソナタからの、第2楽章と第4楽章が合奏協奏曲からの改作である(第3楽章は即興演奏)。

タイトルは第2楽章に現れるオルガンによる鳥の鳴き声の模倣から来ている。

私が持っているCDは、ハーゼルベックのオルガン、ミュンヒンガー指揮シュトゥットガルト室内管弦楽団による演奏のもの。

1984の録音。ロンドン(デッカ)。

そういえば、お取引先様に「お昼でもどうぞ」と寿司屋に連れて行ってもらったことがある。

出て来た寿司を食べ始めると、バイトらしき若き姉ちゃんがあわててやって来て、われわれを見て、「あっ、食べちゃった……」とつぶやいた。

私たちは上を頼んだのだったが、間違えて特上を出してしまったらしい(もちろん他のテーブルに行くべきものだったのだ)。

私たちは、そんなの知らんもんねぇ、と食べ続けた(だって実際、特上と上でどう違うのかわからなかった。私たちは上だと信じ込んで食べていたのだ。「食べちゃった」と言われても、何ができたというのだ!?)。

あの小説のタイトルのカッコウって、滑降のことか?

あぁ、こんなに1年が早く過ぎ去ってしまうとは思わなかった。

あぁ、こんなに1年が早く過ぎ去ってしまうとは思わなかった。

いや、頭ではわかっていたが、体が、欲求が言うことをきかなかったのだ。

もうあと2週間で、私は年に1度の人間ドックを受診するのである。

約1年前。

つまり前回のドックを受診した後、私はうまくバリウムが排泄できず2日間に渡り産みの苦しみを味わった。

いや、そのことではなかった。

あのとき、私はこれからは酒量を減らし、週に1度は無理だろうけど、せめて2週間に1度は休肝日を設けようと若干決意した。

加えて、ラーメンライスなんていう悪魔が好むような組み合わせは、年に1度の悪魔の日だけにしようと迷いつつ誓った。

さらに、毎日100回は腹筋運動をしようと夢を抱いた。

それなのに、何1つ達成できないまま1年経ってしまった。

しかし、実現に向けて問題があったことも事実だと言い訳したい。

悪魔の日というのがいつであるのかあいまいだったことと、腹筋はもしかすると心臓に負担をかけるかもしれないこと、無理に酒を我慢するとストレスで精神に異常をきたす恐れがあることなど、私なりに納得する言い訳は用意できた。

でも、次回のドックがさし迫ってきた今、なんてことをしてしまったのだろうという悔い、これじゃあ夏の間じゅう遊びほうけていたキリギリスにあざ笑われるなという恥ずかしさ、律儀にきっかり1年後のドック受診を申し込んだ自分のバカ正直さに対する呆れ、が同時に私を襲っているが、それでも少しは短期集中的に努力しようという意欲に燃えてもいる。 まず頼るべきはヘルシア緑茶である。

まず頼るべきはヘルシア緑茶である。

いつごろから売り出されたのかわからないが、“ヘルシア五穀めぐみ茶”を買ってみた。通常のヘルシア緑茶よりも容量が多いが、1本あたりのカテキン量は同じ。

これは飲みやすい。

しかもハトムギも入っている。脂肪燃焼と同時に老人性疣贅(ゆうぜい)、つまり老人性イボが消失するかもしれないという嬉しいおまけも、針の穴ほどは期待できる。

ヘルシアは決してお安い飲料ではない。あと100円足せば、廉価なウイスキーのポケット瓶が買える価格だ。

1日当たりのコストでは勝るであろうサプリメントも考えたが、何がどう効果的なのかよくわからない。薬じゃないので私を心から納得させるような効能が書かれていないからだ。

「燃焼系を目指したい方に!」なんて書かれても、よくわからんわい。

カテキン入りのサプリも手に取ってみたが、1日摂取量におけるカテキン量はヘルシアよりもはるかに少ない。

ということで、ヘルシアを飲み続けている(3日前から)。

いずれにしろ少しは小熊のおなかのようにかわいらしく膨らんだ腹を、ちょいとばかりへこましたいわけで、へこんだ暁には自動的に脂肪肝も、血液中の中性脂肪の濃度も改善されているだろうと期待している。

ハイドン(Franz Joseph Haydn 1732-1809 オーストリア)の交響曲第82番ハ長調Hob.Ⅰ-82「熊(L'ours)」(1786)。

ハイドンには番号つきの交響曲が104番まである。私が聴いたことがあるのはそのうちの半分にもならない。そこそこ聴いているものとなると、これまたぐっと少なくなる。

そんななかでいちばん好きな交響曲が、この第82番である。

なぜか?

そんなのわからん。

けど好きなのだ。

第82番から第87番までの6曲の交響曲は「パリ交響曲」と呼ばれている。

パリのコンセール・ド・ラ・ロージュ・オランピックの依頼で作曲されたからである(ただし、83番と87番は依頼される前にすでに完成されていたという説もある)。

第82番が「熊」と呼ばれるようになったのは、第4楽章のバッグパイプ風の楽想が熊を連想させたからである。「なるほど」と、私は素直に納得できるわけではないが。

前にクイケン盤を紹介したが、今日はそれよりさらにシャキシャキしたヴァイル盤を。

管弦楽はターフェルムジーク・バロック管弦楽団。

1994録音。ソニークラシカル(VIVARTE)。

ヴァイルのハイドンは、このところ何回か取り上げたし、今後も取り上げる予定だが、“交響曲の父”ってなかなか面白いってことを発見できる名演だ。

ずいぶんと話題になり、売れているという百田尚樹の「永遠の0(ゼロ)」(講談社文庫)をようやく読み終えた。

ずいぶんと話題になり、売れているという百田尚樹の「永遠の0(ゼロ)」(講談社文庫)をようやく読み終えた。

ずいぶんと時間がかかったが、ほかの本を読む合間を縫って読んだわけで、そこは許してほしい。……って、なんで私があなたに謝らなきゃならんのだ?

いや、やっぱりすみません。

恐縮です。なんとなく……

「娘に会うまでは死ねない、妻との約束を守るために」。そう言い続けた男は、なぜ自ら零戦に乗り命を落としたのか。終戦から60年目の夏、健太郎は死んだ祖父の生涯を調べていた。天才だが臆病者。想像と違う人物像に戸惑いつつも、一つの謎が浮かんでくる――。記憶の断片が揃う時、明らかになる真実とは。

ゼロ戦は第2次世界大戦における日本の戦闘機である。

裏表紙に書かれている上記の文のように、ゼロ戦乗りだった祖父の生涯について、孫の健太郎が祖父の戦友を探しあて、情報を集めていく。そして、祖父の謎……というか、知らなかった祖父の姿、そして亡くなるに至った真実を知るというもの。

小説というよりも、ゼロ戦乗りたち、当時の軍の様子を明らかにし正しく今に伝えるルポルタージュのようでもある。

ここに書かれているのが特攻隊の真実、もしくは真実に近いとすれば、誤ってあるいは良いことばかり伝えられていることを正しているという点で、高く評価できると思う。が、小説面では、巷の「すっげぇ感動的」とか「最後は涙もの」というところまでは、私は到達しなかった。

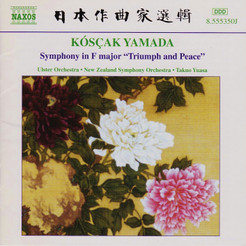

すいません…… 山田耕筰(Yamada Kosaku 1886-1965 東京)の交響曲ヘ長調「かちどきと平和(Triumph and Peace)」(1912)。

山田耕筰(Yamada Kosaku 1886-1965 東京)の交響曲ヘ長調「かちどきと平和(Triumph and Peace)」(1912)。

最初に断わっておくが、作曲年からわかるように、この作品は第2次世界大戦とは関係がない。

山田は1910年4月から3年間、ベルリンに渡って作曲を学んだ。

3年目になってやっと師であるカール・ヴォルフ教授から管弦楽作品を書くことを許されたが、そのときに書かれたのが「序曲ニ長調」「交響曲ヘ長調『かちどきと平和』」、そして「秋の宴」だった。

これらの作品は日本人が作曲した最初の交響的作品であり、つまり交響曲ヘ長調は日本人による最初の交響曲ということになる。

4つの楽章から成る交響曲ヘ長調は、ベルリンの音楽院の卒業作品であったが、師の影響からベートーヴェンの作品を模範にしているとされる。しかし、ベートーヴェンというよりはシューベルト的と言われることもある。また、第1楽章では「君が代」(1880)のメロディーの断片が現れ、日本人作品としての“紋章”を織り込んでいる。

「かちどきと平和」というと、聴き手を鼓舞するような展開と、いわゆる平和的気分が強調されるように思うが、実際の音楽は必ずしもそんな印象を与えない。

片山杜秀氏の解説によると、「表題通り、勝利への喜ばしい賛歌と平和への静かな祈り対照させ、宥和させる」ということだが、私の耳には、どちらかというと美しい穏やかな気分に満ちており、軍艦マーチっぽいようなところはない。そしてまた、おそらく日本人にとってはどこか懐かしさを覚えるメロディーがいくつもある。聴いていてとても心地よい音楽だ。

終楽章なんかは、まるで“第〇〇回NHK全国素人歌謡コンクール”といったたぐいのイベントの参加者入場場面に使えそうでもある。

完成したのは1912年11月。

1914年に第1次世界大戦が始まった。

「かちどきと平和」というタイトルは最初はなく、第1次大戦が始まってから付け加えられたのかもしれないと、片山は指摘している。

間違いなく言えることは、この交響曲は戦争が始める前には出来上がっていたということだ。

湯浅卓雄指揮アルスター交響楽団の演奏で。

2001録音。ナクソス。

シューマン(Robert Schumann 1810-56 ドイツ)の「暁の歌(Gesange der Fruhe)」Op.133(1853)。

シューマン(Robert Schumann 1810-56 ドイツ)の「暁の歌(Gesange der Fruhe)」Op.133(1853)。

5つの小品(ニ長調/ニ長調/イ長調/嬰へ短調/ニ長調)から成るピアノ曲。

この曲は楽譜出版に際しシューマン自身が関わった最後の作品だという。

シューマンは1854年の2月27日、家を抜け出し土砂降りの中、ライン川の河畔に向かった。妻クララとの結婚指輪を川へ投げ捨てたあと、投身自殺を図った(その少し前、年の初めころ、「天使たちから新作の口述を受けている時、虎やハイエナに身をやつした悪魔に襲われ、地獄に堕ちそうになった」幻覚を1週間にわたって見た(H.C.ショーンバーグ「大作曲家の生涯」(共同通信社)より))。

近くにいた船員に助けられて家に運ばれたが、その数日後にはボン郊外にある精神病院に自らすすんで入った。

その直前の2月23日に、シューマンは出版社のアーノルドに宛てて「暁の歌」について手紙を書いている。その時、楽譜も同封されていたのかどうかは私にはわからないが、手紙には 「Op.126のフーガは憂鬱なので出版したくない」こと、かわりに「最近書き終えたピアノ小品集『暁の歌』を渡す」こと、「これは夜明け前に感じることを描いているが、情景の描写ではなく夜明け前の感情の表現である」こと、が書かれている。

「Op.126のフーガは憂鬱なので出版したくない」こと、かわりに「最近書き終えたピアノ小品集『暁の歌』を渡す」こと、「これは夜明け前に感じることを描いているが、情景の描写ではなく夜明け前の感情の表現である」こと、が書かれている。

その後シューマンは作曲できるまで回復したものの、1956年の夏には嗅覚と味覚の異常と浮腫が起こり、7月29日に亡くなった。

私はずいぶん前に「暁の歌」をコンサートで聴いたことがある。

それも、曲を聴きたいというよりは、ホールの音を聴いてみたいという目的で。

1987年10月31日。

そのとき私はたまたま東京にいた。

その日、サントリーホールで“国際作曲委嘱シリーズ1987”というシリーズもののコンサートが行われた。監修は武満徹。サントリーホール1周年の記念コンサートである。 今はどうか知らないが、あの頃サントリーホールでのコンサートとなれば、当日券なんてとても買えなかったはずだ。ふつうのコンサートなら。

今はどうか知らないが、あの頃サントリーホールでのコンサートとなれば、当日券なんてとても買えなかったはずだ。ふつうのコンサートなら。

が、買えた。

演目が嫌われ者のゲンダイオンガクだったから。

なんといっても、泣く子も逃げ出すようなプログラムだったのだ。でも、間違いなく貴重な演奏会でもあった。私は世界初演の曲を聴けたのだ。

メインはリーム(Wolfgang Rihm 1952- ドイツ)の「無題Ⅱ(Unbenannt Ⅱ)」(1987)。この日のコンサートのために委嘱された作品で、もちろん世界初演。

サブ・メインとも言うべき曲は、ラッヘマン(Helmut Friedrich Lachenmann 1935- ドイツ)の「オーケストラのための『ファサド(Fassade)』」(1973)。これは日本初演。

どちらもバリバリのゲンダイオンガク。

客席の私は「う~ん、これがサントリーホールの響きかぁ」と感慨無量、になるもなにも、委嘱作だか意欲作だか異色作だか、あるいはオンガクだが騒音だかよくわからないままだった。

それでも、コンサートの第1曲目はベートーヴェンの交響曲第5番だった。

音を聴くには最適……のはずが、井上道義が指揮する新日本フィルは、これがまたそのあとの“ムズカシイ音楽”に緊張しているせいか、どうもパッとしなかった。

ベートーヴェン、ラッヘンマンの順でプログラムは進み、3曲目はなぜかピアノ独奏曲である「暁の歌」。

ラッヘンマンのあと、当時は知らなかったこの曲に対し「独奏曲じゃなくて毒素曲じゃないのか」と構えて聴いたが、ふつうの曲だった。

武満がどのような意図で、ここにこのピアノ曲を挿入したのかわからないが、不思議な組み合わせに思えた。このときのピアノ独奏は高橋アキ。

1987年というと、もう26年も前の出来事だ。

私も26年分老いたわけだ。

老いたと言えばポリーニ。

ポリーニは1942年生れだが、昔の若々しくて、ややニヤけた表情なんてちょっとエッチぽかったのに、いまやすっかりおじいさんだ。そりゃそうだ。70を越えてるわけだもんな。

とはいえ、 ポリーニのCDのボックスセットの写真と中のブックレットの写真を比べると、やはりその変化にあらためて驚く。

そのポリーニの演奏による「暁の歌」。

この演奏がすばらしいのかどうか、私には判断できる材料が足りないのだが、少なくとも良くないとは思わない。

そりゃそうだよな。ポリーニだもん。

2001録音。グラモフォン。

この曲の開始は、まるで怪獣映画の中の、例えばファロ島とかインファント島とかランゲルハンス島なんかの神秘的だけど暴力的なものを予期させる原始臭ぷんぷんの場面で使われそうな性格を持っている。

この曲の開始は、まるで怪獣映画の中の、例えばファロ島とかインファント島とかランゲルハンス島なんかの神秘的だけど暴力的なものを予期させる原始臭ぷんぷんの場面で使われそうな性格を持っている。

なんの曲かって?

バルトーク(Bartok Bela 1881-1945 ハンガリー。ちなみにハンガリーの場合は日本と同じように姓が先、名があとに表記される)のピアノ協奏曲第1番Sz.83,BB.91(1926)である。

この作品の前にバルトークが作曲したものは、1923年の「舞踊組曲」。その後はおよそ3年間は作品を発表せずに民謡収集・研究やピアニストとしてのコンサート活動に重きを置いていた。そのブランクのあとに書かれたのがピアノ・ソナタとピアノ協奏曲第1番だった。

1920年前半まで、バルトークは民謡の語法を分解し再構築して自作品に取り込むスタイルだったが、ピアノ協奏曲第1番が書かれた1926年以降は粗暴ともいえるパワーと鋭さを持った音楽を書いた。

無調的ではあるが、バルトーク自身は無調音楽を否定しているし、新古典主義的である。 にしても、まったくもって暴力的な曲である。

にしても、まったくもって暴力的な曲である。

こんな野蛮じゃ、なかなかお友だちはできませんことよ。

って、ことで耳には優しくないが、この過激さは伊福部作品同様、聴く者のミトコンドリアを刺激する。

なお、ピアノ協奏曲第1番の作曲動機についてバルトークは、「ピアニストとして演奏できる自作の協奏的作品がこれまでほとんどなかったため」と語っており、出来上がったこのコンチェルトについては、「上出来だが、オーケストラと聴き手の双方にとって非常に難しいのが難点」としている。

曲は3つの楽章から成るが、第2楽章から第3楽章へはアタッカの指示があり続けて演奏される。

ここで私が特に記しておきたいのは、またもや出てくるのということ。

何が出てくるのかと言うと、伊福部昭(Ifukube Akira 1914-2006 北海道)の「ミステリアン攻撃準備」によく似たメロディーが第3楽章に出てくるのである(最初はトランペットで)。

「ミステリアン攻撃準備」は1957年の映画「地球防衛軍(英題 The Mysterians)」の音楽 の1つ。ミステリアンというのは火星と木星の間にある第5惑星ミステロイド(ミセスロイドと読み間違えそうだ)から地球にやってきた怪遊星人の名前だ。

の1つ。ミステリアンというのは火星と木星の間にある第5惑星ミステロイド(ミセスロイドと読み間違えそうだ)から地球にやってきた怪遊星人の名前だ。

このメロディーに似たのがグラズノフの交響曲第7番にもあることを前に書いたが、バルトークにも出てくるのである。いや、作曲順序から言えば、伊福部の方がそれらに似ていると言うのが時系列的に正しい。

なお、「ミステリアン攻撃準備」のメロディーはその後、映画「わんぱく王子の大蛇退治(The Little Prince and the 8-Headed Dragon)」(1963)の音楽で、メイン扱いで再び使われている。

バルトークのピアノ協奏曲第1番は、切れ味鋭いドノホーの独奏、ラトル指揮バーミンガム市交響楽団の演奏がお薦め。

1992録音。EMI。

「わんぱく王子の大蛇退治」は、2003年に組曲化されたものを聴くことができる。

本名徹次指揮日本フィル、弓田真理子(アルト)、コールジューン(女声合唱)による演奏。

2003録音。キング。

また、林友声/上海交響楽団のディスクでは、メイン曲だけだが、テンポを変えた2種の演奏が収録されている。

1997録音。キング。

日本語というのは難しい。

日本語というのは難しい。

文章を書くのも難しい。

私は何度かブログでの文体を変えようと試みたことがある。

読者に私の持ち前の優しさを伝える「です・ます」調にしようと思ったですが、やっぱり無理でした。途中で文体が元に戻ってしまうです。そんなことを繰り返し、元に戻りました。

そんなわけで、「である」調にずっとします。

ただ、「~だ」「~である」というのが多すぎるとは思っている。が、これまたちょいと変化をつけるのも難しい。たまには「~だべ」とか「~だっちゃ」にしてみたいのだが、やはり私には無理だベ、きっと。

明らかに日本語がお達者ではないメールが届いた。

恐山からではなく、たぶん海外からだろう。

素姓のわからない、うさんくさい(この文面でどうして安心・安全と信じることができようか!)通販サイトだ。

商品は完全に写真の大通りです。

風格は多くて、品質は良くて、価格は低いです!

信用の第1、品質保証の100%!

超えるのは特に安くて、安心して、安全に引き渡します.物品の数量の豊富な商。

スピードを発送するのは速いです!

4-7日きっと手渡します.

期待、予約購買します!

いくら物品の数量の豊富な商(?)とはいえ、そしてスピードを発送するのが速いとはいえ、そして何かを超えるのは特に安いとはいえ、こんなところから“商”を買う人がいるのかねぇ……

“写真の通り”を強調する言葉が“写真の大通り”とライターは理解している模様。

これ以上突っ込みようがないので、放り出すのも多くて私は速いです。

通販といえば、先日サカタのタネに苗を注文した。

今回はバラではない。

バラのコンパニオン・プランツである。 サザンウッド。

サザンウッド。

キク科でヨモギの仲間。

アブラムシの天敵であるテントウムシを呼びよせる。葉や茎にはレモンの香りがあるという。

庭の何か所かにこれを植える計画である。

今夏のマイ・ガーデンではテントウムシがアブラムシをムシャムシャ食べる光景が見られるかもしれない。

タンジー。

キク科。アリ除けに効果があるハーブだという。アリ自体は植物にあまり悪さをしないが、こいつらはアブラムシと仲良しだ。ということで、やっかいな病気を運ぶ恐れがある。そこで、毎年アリが巣を作るあたりに植えるつもり。

アリといえば、わが家の台所にアリの隊列が現われたことがある。

きちんと飴玉の封をしていなかったためだが、どうやって屋内の飴の存在を知ったのかいまだに不思議だ。しかもどこから侵入したかも当初はわからなかった。

外回りをじっと観察して歩き、住宅基礎の角が通り道となっていることがわかったが、いやぁ、トムとジェリーのアリさんのように、見事に統制がとれていた。もちろんアリ用の殺虫スプレーで撃退した。

また、風呂場に出たこともあった。壁と浴槽の間から出てきているようだったが、こちらは最後まで侵入経路がわからなかった。そのうち出なくなったけど…… テントウムシを呼びよせるハーブとしてディルもある。今回のカタログにもそれは載っていた。

テントウムシを呼びよせるハーブとしてディルもある。今回のカタログにもそれは載っていた。

私としても、サザンウッドよりもディルを植えたかったのだが-肉料理や魚料理に使える-、ディルの耐寒性は中。ということで、あきらめた。

ほかに、これはちょいと花がグロテスクで面白そうだわいということで、エキナセア・パリダとアーティチョークも頼んだ。

エキナセア・パリダは根を煎じて飲むと、風邪やインフルエンザの予防になるそうだが、1株しか買わなかったので、もったいないからそんなことはしない。

アーティチョークは花が食用となるし、葉は肝臓の解毒に効果があるそうだ。が、これもあくまで観賞用とするつもり。よ~し、近所の人をビックリさせちゃうぞっ! いずれにしろ、早く雪が解けて、地面が出てきて、苗が届いて、植え付けをして、無事根づき、元気に生育することを、いまは願うだけである。

いずれにしろ、早く雪が解けて、地面が出てきて、苗が届いて、植え付けをして、無事根づき、元気に生育することを、いまは願うだけである。

あの雪の量だから、どれだけのバラが押しつぶされているか考えたくないが、考えると心が豊富に痛。

そういうことで、デュファイ(Guillaume Dufay 1400頃-1474 フランス)の「心に痛みを抱くこの私(J'ay grant )」。

デュファイはルネサンス音楽の偉大なる巨匠である。

「心に痛みを抱くこの私」は3声のロンドーだが、歌詞は最初の数語しか残っていないため、器楽で演奏される。 ロンドン中世アンサンブルの“デュファイ 世俗音楽全集”に収められている。

ロンドン中世アンサンブルの“デュファイ 世俗音楽全集”に収められている。

1980録音。オワゾリール。タワーレコードの“ヴィンテージ・コレクションVol.3”として出ていたが、廃盤となった。

「オレのフィンガー・テクでひぃひぃ言わせてやるぜっ!」と豪語する、独りよがりで自信過剰な恥知らずの品の無い男も、いまだこの世には存在するんだろうな。

「オレのフィンガー・テクでひぃひぃ言わせてやるぜっ!」と豪語する、独りよがりで自信過剰な恥知らずの品の無い男も、いまだこの世には存在するんだろうな。

そんなことはともかく、奥泉光の「シューマンの指」(講談社文庫)。

音大のピアノ科を目指していた私は、後輩の天才ピアニスト永嶺修人(まさと)が語るシューマンの音楽に傾倒していく。浪人が決まった春休みの夜、高校の音楽室で修人が演奏する「幻想曲」を偶然耳にした直後、プールで女子高生が殺された。その後、指を切断したはずの修人が海外でピアノを弾いていたという噂が……。

当然のことながら、シューマンの作品についての説明や、登場人物による楽曲に対する解釈や感想などが、これまたけっこうしつこいくらい満載で、クラシック音楽が好きな人ならまだしも、そうでない人にとってはかなり飽き飽きするのではないかと心配になってくる。

私はクラシック音楽のファンだが(「えっ!?そうだったの?今まで知らなかった」と驚いた方がいないことを祈る)、それでもウンチクの連続攻勢に少々うんざりさせられた。もっとも、それは私自身がシューマンにあまり思い入れがないせいもあるのだろう。これがマーラーとかショスタコーヴィチについてなら、むしろ joy しちゃったかもしれない。身勝手でごめんね。

そんなわけで、音楽に必要以上に関心がない方や、シューマンよりはシャーマンに興味がるある人には、「おいおい、ちょっとくどくね?」と、巫女さんの美しい指を夢想する方に気持ちが動くかもしれない。とはいえ、世の巫女さんの指が美しいという保証はない……

さて、感化されやすく、かつ負けず嫌いの私は、悔しいがこれを機に少しシューマン(Robert Alexander Schumann 1797-1828 ドイツ)のピアノ曲を聴きこんでみようと思っている。

まずは、ピアノ協奏曲イ短調Op.54(1841/'45)。

この曲はとやかく言われる筋合いなく、もともと私が好きなピアノ・コンチェルトの1つだが(だからこそ、最初に取り上げることにした)、良いイメージとなったかどうかはともかく、ウルトラマン・シリーズの人気番組「ウルトラセブン」の最終回で、モロボシ・ダンがいろっぽいアンヌ隊員に衝撃の告白をしたときに流れた曲だ。「実はオイラ、ウルトラセブンなんだ」と……(ドラマで使われた演奏は、リパッティの独奏、カラヤン指揮のLPだそうだ)。

ずいぶん昔の番組で、幼き私がそれがシューマンの曲だと知る由もなく(シューマン自体、マイナス100%知らなかった。そもそも、シューマイだって口にしたことがなかった)、さらに再放送の時点でもそれが誰のなんたる曲か知らないままで、のちのちになってようやっとそうだったと知ったわけだ(それにしても、モノクロで、しかもノイズでチラチラした画像の玉屋のしゅうまい揚げのコマーシャルはよく目にしたものだった)。

「シューマンの指」に出てくる記述。 アルフレッド・コルトーは、シューマンのコンチェルトの冒頭をきわめて遅いテンポで弾く。はじめてFM放送で聴いたときには驚いた。全体にゆったりした、斬りつけるようなところが一つもない。肌理(きめ)細かく配慮の行き届いた演奏に、魅力を感じなかったのではないけれど、高校生の私は、再デビューしたマウリツィオ・ポリーニの正確無比な演奏ぶりに度肝を抜かれていたこともあり、コルトーはなんだか甘たるくて、ミスタッチが多いことも含め、感心できなかったと、永嶺修人に向かって感想を述べたのを覚えている。(24p)

アルフレッド・コルトーは、シューマンのコンチェルトの冒頭をきわめて遅いテンポで弾く。はじめてFM放送で聴いたときには驚いた。全体にゆったりした、斬りつけるようなところが一つもない。肌理(きめ)細かく配慮の行き届いた演奏に、魅力を感じなかったのではないけれど、高校生の私は、再デビューしたマウリツィオ・ポリーニの正確無比な演奏ぶりに度肝を抜かれていたこともあり、コルトーはなんだか甘たるくて、ミスタッチが多いことも含め、感心できなかったと、永嶺修人に向かって感想を述べたのを覚えている。(24p)

残念ながら、コルトーの演奏によるこの曲を聴いたことが、私にはない。

が、ここに書かれていることを鵜呑みにするとしたら、私にとって別に聴いてみなくてもいいやって感じではある。コルトーがこのコンチェルトを何度録音しているのか知らないし、いくつかあるとしてそのどれもが同じように遅いのかもわからないが、いずれにしろモノラル録音時代のものだから、いいです。私は。

さて、現在、世界のピアニストの中でも最高峰に位置すると言うべきポリーニだが、1960年にショパン・コンクールで優勝したあとはどこかにお籠りして、1968年まで公の場で演奏活動することはなかった。小説の中で“再デビュー”と書かれているのは、そのことを指している。

私が持っているポリーニのシューマンのコンチェルトのディスクは、アバド指揮ベルリン・フィルの管弦楽による1989年の録音のものだ。つまり、同じポリーニによる演奏でも、小説で描かれている1970年代という時代よりもはるかにあとの録音ってことになる。

ってことは、小説のなかの正確無比な演奏というのは、どの録音のことを言うのだろう?

今回調べてみたが、そのころポリーニが弾くシューマンのコンチェルトのレコードがあったかどうかは確認できなかった。

で、私が聴いている89年録音のものだが、これも正確無比と言える、はっきり言って完璧なる演奏。しかし、それがテクニックばかりが強調されるのではまったくなく、深い味わいを湛えている。さすがポリーニである。

さて「シューマンの指」だが、最後の最後で話は予期しなかった方向に進み、終わる。

そういうことだったのか!

これなら、しつこいまでのウンチクが主人公と永嶺修人によって語られるのも納得できなくはない。

途中、虚数の話が出て来たことも、意味ありげに思えてくる。

私は最後のページを読み終えたときに、作者のストーリーの組み立ての巧みさに遅ればせながら感服のため息をつき、評価を一変させた。

途中、読み続けるのに根気が要るかもしれないが、読み終えたときの感心度は非常に高かった。

2013っていうのはご想像のとおり2013年って意味なのだが、実のところ、尿意ってものは毎年、毎月、毎週、毎日どころか、数時間ごとに起こるわけで、そのことに私は皮肉を込めて敬意を表したい。

2013っていうのはご想像のとおり2013年って意味なのだが、実のところ、尿意ってものは毎年、毎月、毎週、毎日どころか、数時間ごとに起こるわけで、そのことに私は皮肉を込めて敬意を表したい。

にしても、この歳になってまで、なぜ緊張すると尿意頻度が大興奮並みに高まるのだろう?もう緊張から解き放たれても、いや緊張に対しにぶにぶちゃんになってもいいと思う。でも、神経症並みにすぐにオシッコをしたいという感覚が、マーラーのシンフォニーのシンバルの登場頻度並みに忙しく起こるのである。

なぜ、緊張感からだと言い切れるのかというと、夜間寝ている間は、朝までほとんどトイレのために目覚めることがないからだ(そのままおねしょしているという意味でも、もちろんない)。

とにかく私にとって問題なのは、乗り物に乗る前だ。

考え過ぎなのはわかっている。

昔、尿管結石で泌尿器科にかかったとき、待合室に貼られたポスターにも“あまり神経質にならずに適度にがまんしましょう”と書いてあった。それに、たいした出もしないのに、つまり結果的に勢いのない排尿をしていると石(の素となる砂状物質)がたまりやすいという説もあるらしい。ある程度尿がたまった段階で、勢いよく放出するのがいいそうなのだ。

それはともかくとしても、勢いのない、壊れた蛇口からタラタラと糸のように出てくる漏水のようなおしっこをしていると、その軌跡は、放物線どころか重力に完敗して直下に向け一点鎖線のようになり、“みなが気持ちよく使えるようにきれいに利用しましょう”という警告文に反して床を汚しかねないし、最悪の場合にはズボンを濡らしてしまうことさえあるわけだ。

先日、長距離都市間バスを利用した。

バスに乗る15分前と10分前と7分前にトイレに行った。7分前の時なんて、滴が一滴出たか出ないかだった。

発車と同時におしっこがしたい感じがしてくる。

が、生理学的に判断し、出るわけはない。

不思議なことに20分も経つと尿意は消失する。このことからも私の尿意は自らが生み出した架空の感覚だと推察できる。

1時間半ほど走り、バスはパーキングエリアでトイレ休憩。

トイレは混んでいた。

本当ならゆっくりと排泄行為を成し遂げたいのだが、後ろにずらっと野郎ばっかりが並んでいるところで、私のわがままは許されない。

私は残尿感があるまま、バスに乗車。

発車後1時間ほど経つと、ほぅら、尿意が。

今度は残尿感などではなく、ズバリ残尿だったに違いないと思う。

実はこのバスには、中央部右側にトイレが設置されている。なんともありがたいことだ。

設置されているということは、それを利用するのは乗客に付与された権利である。

が、こんなところで見栄坊な私は、その利用者第1号になりたくない。高速道路新区間開通の一番乗りを目指すようなタイプでは、私はないのだ。

と、そのとき前方座席のおじいさんがトイレへ入った。

運転席近くのトイレ利用ランプが点灯する。

私にはそれが燦然と輝く救済の灯に見えた。

おじいさんが出てくる。

ここですぐに行くと、ちょっとジェントルマンっぽくない。

すると、今度はご婦人がトイレに行く。

なぁ~んだ、みんな行きたかったんじゃないか……。ランプがつく。

出てくる。

ここですぐ行くと、女性が使った直後のトイレに入るのが好きな変態と誤解される恐れがある。

そこで15分ほど空けて、いよいよトイレに行く。

思った以上に出た。

やはり気のせいではなかったのだ。

にしても、走行中のバスのなかで小用を足すのは、列車のトイレよりも揺れが激しく困難な作業であることがわかった。

水を流すと、バスの揺れのせいで、荒れ狂った海の流れのように渦巻き、穴へと吸い込まれた。水ももまれて大変だ。ごめんね、私のせいで。

出すものを出して、すっきりした私は、3回ほど揺れでよろけながらも優雅な足取りで自分の席に戻る。

ふと車窓の外に目をやると、おぉ、空き地が。

別に空き地が珍しいわけではない。

その場所は、かつて父が入院していた病院が建っていたところなのだ。

父がメインで入院していたK病院はもう少し離れたところにある。しかし、入院日数が長くなると同じ病院には連続していられないということで、系列であるK病院の分院に何度か移らされた。

その分院がなくなり、更地になっていたのである。

まぁ、それはいいや。

と、バスは15分ほどで私が降りる終点に着いた。

そのくらいだったらトイレに行くのを我慢できなかったのかって?

それができなかったんです……

ディーリアス(Frederick Delius 1862-1934 イギリス)の「海流(Sea Drift)」(1904)。

下で紹介するCDの帯に書かれている解説を紹介すると、

ホイットマンの詩集「草の葉」から取られた「ゆりかごの中から」という詩に基づいて書かれた曲で、つがいのカモメたちに自らの心を映し出す少年の物語を、時には激しく、時には優しく包み込むように描き出したもの。少年のナイーヴな心に残された、小さな別離の悲しみは、やがて死へと繋がるであろうことを否応なく意識させられる感動的な作品です。

ということだ。

バリトン独唱と合唱を伴う、愛と別れを描いた作品。この曲と、父が亡くなったことや病院が更地になってしまったこととを結びつける気はなく、あくまでバスのトイレの水の流れからこの曲を思いついただけ。

詩の大意は、少年がカモメの巣を見つけるが、そこにはつがいのカモメがいて、卵を温めていた。しかしあるとき雌鳥がいなくなってしまう。雄鳥は雌鳥を探し続け、悲しい鳴き声を上げ続ける、というもの。

あぁ、喪失感……

村上春樹の世界……

ディーリアスの音楽は、彼の特徴である水彩画のようなタッチのもの。と同時に、演歌的なメロディーもあり、彼の音楽は日本人の感性にフィットするよなぁと、ここでも思わずにはいられない。

S.ザンデルリンク指揮フロリダ管弦楽団、ウィリアムズのバリトン、マスターコラール・オブ・タンパベイの演奏で(シュテファン・ザンデルリンクはクルト・ザンデルリンクの息子で1964年生まれ)。

T.ビーチャムの編曲による版。

2012録音。ナクソス。

ところでこのCD、日本語で書かれた帯には“ジェームズ・K(バス)”という表記もある。

ということは、バス独唱もあるのか?この曲はバリトン独唱だけのはずだが……

ネットで調べても、どのショップの紹介でも“ジェームズ・K(バス)”となっている。

しかし、写真を見ると、バリトン独唱の方は“Leon Williams,Baritone”と書かれているが、もう一方は“James K. Bass”という表記である。

微妙に違うわけだ。

ブックレットの中を見ると、

James K. Bass,GRAMMY nominated singer and conductor,is Director of Choral Studies at the University of South Florida and Music and Artistic Director of The Master Chorale of Tampa Bay.

と書かれている。

つーことは、たぶん、バス独唱のバスではなくて、名前がJames K. Bassという一気通貫であり、ここでは合唱指揮をしていると考えるのが妥当だ。

つまり、例えば山田真琴さんという人が熱心に指導しているママさんコーラス隊が何かの拍子にCDを出すことになって(驚いたことに指揮はこの際小澤征爾ってことにしちゃおう)、小澤征爾指揮札幌市時計台婦人合唱隊、山田真(琴)と誤表記されるようなものだ。

私はこのバスの一件で、けっこう悩んだものだった。

ちなみにCDの帯には“少年少女の心を持つ人に聴いてほしい”と銘打たれているが、大丈夫。私が聴いても問題は生じなかった。

タイトルのJKを女子校生だと思って期待した人にはお詫び申し上げる。

- 今日:

- 昨日:

- 累計:

- 12音音楽

- J.S.バッハ

- JR・鉄道

- お出かけ・旅行

- オルガン曲

- ガーデニング

- クラシック音楽

- コンビニ弁当・実用系弁当

- サボテン・多肉植物・観葉植物

- シュニトケ

- ショスタコーヴィチ

- スパムメール

- タウンウォッチ

- チェンバロ曲

- チャイコフスキー

- ノスタルジー

- バラ

- バルトーク

- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽

- バロック

- パソコン・インターネット

- ピアノ協奏作品

- ピアノ曲

- ブラームス

- プロコフィエフ

- ベルリオーズ

- マスコミ・メディア

- マーラー

- モーツァルト

- ラーメン

- ルネサンス音楽

- ロマン派・ロマン主義

- ヴァイオリン作品

- 三浦綾子

- 世の中の出来事

- 交響詩

- 伊福部昭

- 健康・医療・病気

- 公共交通

- 出張・旅行・お出かけ

- 北海道

- 北海道新聞

- 印象主義

- 原始主義

- 古典派・古典主義

- 合唱曲

- 吉松隆

- 名古屋・東海・中部

- 吹奏楽

- 周りの人々

- 国民楽派・民族主義

- 変奏曲

- 多様式主義

- 大阪・関西

- 宗教音楽

- 宣伝・広告

- 室内楽曲

- 害虫・害獣

- 家電製品

- 広告・宣伝

- 弦楽合奏曲

- 手料理

- 料理・飲食・食材・惣菜

- 映画音楽

- 暮しの情景(日常)

- 本・雑誌

- 札幌

- 札幌交響楽団

- 村上春樹

- 歌劇・楽劇

- 歌曲

- 民謡・伝承曲

- 江別

- 浅田次郎

- 演奏会用序曲

- 特撮映画音楽

- 現代音楽・前衛音楽

- 空虚記事(実質休載)

- 組曲

- 編曲作品

- 美しくない日本

- 舞踏音楽(ワルツ他)

- 行進曲

- 西欧派・折衷派

- 読後充実度

- 邦人作品

- 音楽作品整理番号

- 音楽史

- 駅弁・空弁

© 2007 「読後充実度 84ppm のお話」